Le réalisateur et scénariste, M. Night Shyamalan explique s'être inspiré d’un épisode de la série télévisée Are You Afraid of the Dark (l’épisode 10 de la saison 3 : The Tale of the Dream Girl), pour l’écriture de son troisième film : The Sixth Sense.

Lorsque David Vogel, alors président de la production de Walt Disney Studios, lit le script de M. Night Shyamalan, il est tout de suite séduit. Il décide de l'acquérir sans pour autant consulter ses collègues. Il débourse ainsi 3.000.000$ alors que le contrat stipule que M. Night Shyamalan en sera également le réalisateur. Cela déplait fortement à Disney et affaiblit la position de David Vogel au sein du studio, qu'il quittera finalement quelque temps plus tard.

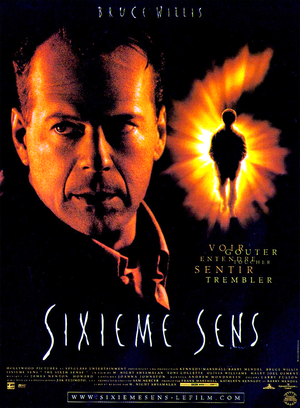

Peu convaincu du potentiel de l'histoire, Disney vend alors les droits de production à Spyglass Entertainment, mais gère tout de même la distribution. Le staff de Disney lâche aussi la participation de Bruce Willis. L'acteur est sous contrat chez Disney pour deux films. L'utilisation de la star est d'ailleurs censée contrebalancer le revers que constitue la sortie du film sous le label adulte de Disney, Hollywood Pictures, et non le généraliste, Touchstone.

The Sixth Sense sort en 1999 et rapporte plus de 650.000.000$ pour un budget de 40.000.000$ ! Bonne affaire pour Disney qui avait conservé les droits de distribution et un quart des pourcentages des recettes au box-office.

M. Night Shyamalan a un goût prononcé pour le trompe‑l’œil. Ses plus gros succès au box-office voient leur scénario servir presque systématiquement un sens de l’artifice qui, à la différence d’un Alfred Hitchcock prêchant autrefois délibérément le faux pour s’approcher du vrai, donne le vague sentiment que le présent cinéaste cherche surtout à jouer au plus malin avec le spectateur. Ce film n’échappe pas à cette règle dans la mesure où chacun des plans souligne (ou plutôt surligne) l’autre film qui se joue à l’insu du public, faisant de cette proposition un gadget renouvelé de cinéma qui, depuis, a positivement inspiré d’autres metteurs en scène.

Pourtant, le procédé n’est pas nouveau et continue de se perpétrer : d’Hitchcock (osant même un flash-back mensonger qui fit polémique dans Stage Fright) à Christopher Nolan en passant par David Lynch, Clouzot ou même Mulligan, les cinéastes n’ont jamais cessé de jouer aux prestidigitateurs pour flouer le public, au plaisir sans cesse renouvelé de ce dernier qui couvre généralement les plus habiles d’entre eux de succès. Perpétrant une certaine tradition, Shyamalan ne se retranche pas pour autant derrière une galerie d’effets spéciaux que les nouvelles technologies pourraient lui apporter. Ici, c’est la puissance de l’histoire qui domine, relayé par une mise en scène qui sert habilement le propos en déterminant le champ (et donc le hors-champ ou le contre-champ) comme un lieu d’exposition, voire d’exhibition, du récit.

Dans le film, dont le twist final est progressivement devenu un secret de polichinelle, s’exhibe constamment le film qu’on prétendrait nous cacher. Où qu’il aille, le personnage central du film (un enfant qui oriente le regard du public vers ce que les autres ne sont pas censés voir) croise des revenants avec lesquels il n’a aucun lien. Apparaissant d’abord sous les traits de simples intrus, ces morts en mouvement révèlent dans le même plan le calvaire qui les a conduits jusqu’au décès. Ce systématisme, plutôt que de trahir un manque d’inspiration dans le renouvellement du procédé, traduit surtout l’inéluctabilité de la destinée du jeune héros, condamné à vivre avec ces êtres du passé tant qu’il n’acceptera pas de communiquer avec eux, voire de transmettre aux vivants des messages réparateurs. Plus que de croiser de simples fantômes, l’enfant prend connaissance d’une vérité que l’entourage des disparus ignore probablement. Cette figure clichée de l’innocence devient le trait d’union que chacun a pu fantasmer, ou craindre, entre les morts qui savent et les vivants qui ignorent. Sauf que, dans le cas présent, l’enfant est sans cesse accompagné d’un ignorant, un Docteur en psychiatrie qui n’a pas encore fait la jonction entre sa vie et sa disparition, en somme, un mort inconscient de sa condition.

Le scénario de M. Night Shyamalan repose sur un twist final qui révèle in fine la supercherie, prouvant au spectateur que le film s’est joué de lui en misant sur sa crédulité. Dans un geste qui vient expliquer ce qui demeurait incompris, le réalisateur prend le risque de mettre à nu un procédé qui peut, dans le pire des cas, révéler une certaine vacuité du propos, pauvre prétexte à magnifier le morbide. Dans ce contexte, les films de Shyamalan peuvent-ils survivre à la première vision ? A‑t-on un intérêt à les revoir dès lors qu’on connaît l’objectif de la supercherie, le sens véritable de ce qu’on s’applique à nous montrer qu’avec une parcimonie calculée ? Lorsqu’on se souvient des recommandations passées d’Hitchcock pour Psycho qui demandait au public de tenir secrète la révélation finale pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui ne s’étaient pas encore rendus dans une salle obscure, on comprend bien que le twist est en quelque sorte l’équilibre du film, sa raison d’être. Y a‑t-il donc un plaisir à revoir une œuvre dont on connaît finalement les secrets mal gardés ? Le scénario dissémine les indices qui ne tromperont pas les plus attentifs avant la révélation finale. Pour les autres, le réalisateur fait preuve d’un didactisme en reprenant les scènes-clés du film au cours desquelles le soupçon d’anomalie était perceptible.

Pourtant, il serait dommage de réduire l’impact de la démarche cinématographique à sa seule résolution car le film dit bien plus que ce qu’il ne laisse croire. M. Night Shyamalan laisse de nombreuses questions en suspens, comme par exemple l’errance du psychiatre dans les limbes de la mort qui, lorsqu’il n’accompagne pas le gamin dont il croit avoir la charge, devrait certainement prendre conscience de son isolement du monde des vivants. Loin d’être nouvelle, la fascination pour un supposé au-delà n’a cessé d’inspirer les cinéastes qui, dans des genres extrêmement différents, se sont intéressés aux résultats provoqués par l’argument scénaristique d’une communication entre les morts et les vivants sans forcément se plier aux règles de vraisemblance. Mais là où la démarche de Shyamalan se révèle encore plus singulière, c’est que les morts de tous ses films ne se contentent pas de provoquer un frisson facile mais leur intervention met plutôt en lumière la difficulté d’être de ceux qui restent, les vivants.

Le film laisse une ouverture derrière son apparente résolution et cela, au cours de la probable scène-clé du film, celle où l’enfant confie à sa mère qu’il est en mesure de lui transmettre un message d’une grand-mère autrefois adorée, aujourd’hui décédée. Pour la première et seule fois, la revenante mentionnée n’apparaît jamais et reste rivée à un hors-champ. Ce qui va intéresser M. Night Shyamalan, c’est l’effet de cette révélation sur une jeune femme qui avait trouvé le moyen de taire ses regrets, vivant tant bien que mal avec un goût d’inachevé, un cruel sentiment de frustration. Parce que le cinéaste pose à ce moment précis la question d’un lien filial entre les vivants et les morts, il était logique que la mise en scène en revienne pour ce court instant à une forme de modestie en ne donnant corps à la défunte qu’à travers les larmes d’émotion de celle en qui elle continue de vivre. De l’exhibition du récit et d’un dispositif, le propos a, à cet instant, subtilement glissé vers le pouvoir d’une évocation cathartique et c’est bien ce qui fait toute la beauté fugitive de ce film.

Haley Joel Osment (qui a été nommé aux Oscars pour son rôle) est fantastique dans le rôle du petit Cole, un jeune garçon atteint du sixième sens. Dans ce qui a dû être un rôle émotionnellement épuisant pour un si jeune acteur, Osment interprète le rôle avec une vulnérabilité et un sentiment de solitude tragique pour lesquels on ne peut s’empêcher de ressentir une immense sympathie.

Toni Collette (qui a également été nommée aux Oscars) est tout aussi brillante dans le rôle de la mère de Cole. L’actrice australienne fait preuve d’une grande polyvalence dans le rôle d’une mère stressée qui cherche désespérément à comprendre son enfant tout en essayant de gérer discrètement ses propres troubles émotionnels.

M. Night Shyamalan s’offre un cameo dans le rôle du Docteur Hill.

Si Osment et Collette sont remarquables, la surprise du film vient de son acteur principal, Bruce Willis. Dans le rôle du psychiatre pour enfants Malcolm Crowe, Willis offre l’une des meilleures performances de sa carrière, parfait dans le rôle d’un homme qui tente de se racheter auprès de ses échecs passés, alors que sa vie personnelle implose sous ses yeux. C’est une re-révélation de voir Willis donner une performance aussi discrète, mais étoffée et étonnamment émotionnelle.

Bruce Willis dira :

M. Night Shyamalan est un homme qui possède une attitude futée bien à lui. Il ajoute beaucoup de sens et de mystère au scénario. Je n'ai connu que trois cas où je me suis décidé pour un rôle à la seule lecture du scénario. The Sixth Sens est l'un d'eux.

Et il a raison, la surprise fut totale dans le dernier acte de The Sixth Sens : le Docteur Crowe était bel et bien mort depuis son agression à domicile et il errait dans le film sous la forme d'un fantôme. Vertige. Un final tétanisant, qui nous invite à repenser au film, nous interroger, voire y retourner pour mieux comprendre ce qui nous a échappé.