Il y a, dans The Crow, un cri long et froid, un cri d’ange tombé au milieu des flammes. Une ville pleut sur elle-même. Les toits fument, les rues gémissent, les enseignes clignotent comme des prières qu’aucun dieu ne veut entendre. La lumière n’éclaire plus rien : elle saigne. Dans cette pluie acide, on devine un battement — le cœur d’un mort revenu pour aimer encore. Alex Proyas, avant de modeler la nuit métaphysique de Dark City, sculpte ici la matière même du deuil : une fable gothique où la vengeance devient poésie, où la douleur s’élève à la dignité du sacré.

Rien n’y est calme, rien n’y est décoratif. The Crow est un film d’excès et de ferveur, d’ombres baroques et de flammes rédemptrices. Proyas, comme un architecte romantique, érige une cathédrale de ruines et de souvenirs, un sanctuaire où chaque plan brûle de l’intérieur. Le récit — un musicien assassiné qui revient d’entre les morts pour venger celle qu’il aimait — n’est qu’un prétexte : l’essentiel se joue ailleurs, dans la texture du monde, dans la palpitation des ombres. Le cinéaste n’adapte pas la bande dessinée de James O’Barr, il la transfigure. Là où le papier hurlait, la pellicule soupire. Là où la case saignait, l’image prie.

Le film s’ouvre sur un incendie : un immeuble embrasé, une nuit qui s’effondre. La caméra, aérienne, glisse au-dessus de la ville comme si elle survolait l’enfer. Tout est vertical, tout aspire à la chute. Ce décor n’a rien de réaliste ; il est le reflet d’un monde intérieur. Proyas construit une géographie du chagrin, une architecture de la perte. La ville devient la projection du héros : un organisme mourant, rongé par le feu et la pluie. À travers cette topographie du désastre, le réalisateur interroge la possibilité même de la rédemption. Comment ressusciter dans un monde qui a renoncé à la lumière ? L’image, ici, ne répond pas : elle pleure.

La mise en scène, d’une précision presque liturgique, épouse cette douleur. Proyas filme les corps comme des reliques : blessés, exaltés, offerts. Le mouvement de caméra semble respirer au rythme du souvenir. Il y a dans chaque travelling un geste d’adieu, dans chaque plan rapproché une forme de tendresse désespérée. La violence, chorégraphiée avec un soin d’orfèvre, ne relève jamais de la pulsion mais du rituel. Chaque coup porté est un vers de prière, chaque meurtre un acte de purification. Le montage, vif puis suspendu, instaure une tension d’extase. Il crée des instants d’éternité dans la fureur même.

Visuellement, The Crow est un poème expressionniste. La photographie, d’un noir liquide, évoque un monde où la lumière ne s’invente qu’en saignant. La pluie y sculpte les visages, le feu y dessine les contours du chagrin. Ce clair-obscur métallique, traversé de reflets de verre et de sang, produit un langage plastique unique : un gothique post-industriel où chaque goutte, chaque éclat de lumière, chaque ombre mouvante devient un signe du désespoir. Proyas fait de la nuit une matière, du feu un pinceau, de la caméra un instrument de musique. Le cadre est tendu comme une corde de violon : il vibre au moindre cri.

La musique, fusion de rock alternatif et de lamentation romantique, n’accompagne pas le film : elle l’habite. The Cure, Nine Inch Nails, Joy Division — cette constellation sonore exprime mieux que tout dialogue la solitude d’une génération. Proyas, loin d’utiliser la bande originale comme parure, la fait battre au cœur de la mise en scène. Elle rythme les gestes, ponctue le montage, souffle dans chaque plan la mélancolie électrique des années 1990. Le rock y devient liturgie, la rage, élégie. Cette alliance du bruit et de la prière confère au film une aura presque mystique : le cri du monde devient une forme de beauté.

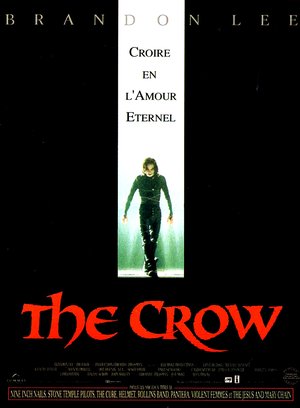

Brandon Lee, silhouette christique, porte le film à lui seul au-delà du visible. Sa mort accidentelle, survenue pendant le tournage, confère à chaque image une puissance d’incantation. Son regard, à la fois tendre et hanté, est celui d’un spectre conscient de son destin. Proyas, avec un tact bouleversant, transforme cette tragédie en matière poétique. The Crow n’est plus simplement l’histoire d’un homme revenu d’entre les morts : c’est la cérémonie d’un acteur devenu mythe. Le film entier devient tombeau et célébration. Dans cette présence absente, dans ce regard qui nous regarde depuis l’au-delà, se trouve peut-être la vérité du cinéma lui-même : survivre à la mort en images.

La dimension mythologique de The Crow dépasse le récit de vengeance. Le film dialogue avec toute une tradition du romantisme noir, depuis les poèmes de Blake jusqu’aux visions de Shelley et les obsessions de Poe. Comme chez eux, la mort n’est pas négation mais passage. L’amour devient une force de résurrection, la douleur, une source de création. Proyas filme Eric Draven comme un Orphée moderne : il revient des enfers pour retrouver son Eurydice, sachant qu’il la perdra encore. Cette structure tragique, inscrite dans l’ADN du film, confère à chaque plan une gravité antique. On y retrouve aussi le spectre de Frankenstein — l’homme recréé, maudit d’être conscient de son miracle. Mais chez Proyas, la foudre qui redonne vie n’est pas scientifique : elle est poétique. C’est la pluie, la musique, la mémoire qui ressuscitent.

L’amour, dans The Crow, n’est pas exaltation mais persistance. Il ne brûle plus : il ruisselle. Proyas en fait la matière même de son récit. Dans les flashs mémoriels où Draven revoit sa fiancée, le montage s’affranchit de la chronologie ; les souvenirs se fondent dans la pluie, le passé et le présent deviennent un seul flux d’images liquides. Cette dissolution du temps donne au film sa dimension métaphysique : la mémoire devient espace. Et c’est peut-être là le geste le plus radical de Proyas : filmer le souvenir comme on filme une tempête.

Techniquement, The Crow impose une cohérence plastique totale. La ville est un décor intégralement reconstruit, clos sur lui-même, comme si le monde entier s’était refermé sur une plaie. Les reflets, omniprésents, morcellent la réalité et symbolisent la fragmentation du moi. Les vitres brisées, les miroirs fêlés, les flaques d’eau : tout réfléchit un visage éclaté. L’image devient commentaire philosophique. L’homme est multiple, brisé, recomposé par le souvenir. Proyas, déjà obsédé par les architectures mentales, filme ici la ville comme une psyché. Ce décor infernal, plus vrai que nature, fait de chaque plan une peinture de l’enfermement.

Sur le plan de la dramaturgie, le film excelle dans l’équilibre entre mythe et chair. Le héros n’est pas invincible ; il est douloureux. Sa vengeance n’a rien d’un triomphe, c’est une liturgie. Chaque confrontation est filmée comme un duel métaphysique : entre la mort et l’amour, entre la corruption et la pureté. Le sang ne jaillit pas : il s’élève. Cette élévation constante, cette manière de spiritualiser la violence, confère au film une noblesse rare. Le spectateur n’est pas invité à applaudir, mais à communier.

Là où d’autres films gothiques s’abîment dans la complaisance visuelle, Proyas garde la main d’un théologien. La beauté y est douloureuse, la stylisation, essentielle. Rien n’y est ornement, tout y est symbole. Chaque flamme éclaire un souvenir, chaque ombre recouvre une faute. Le cinéma devient un rite de passage : traverser la nuit pour y retrouver l’innocence. The Crow ne parle pas seulement de vengeance ; il parle de rédemption, de ce moment où la douleur s’apaise dans le pardon, où la lumière revient par fidélité à l’amour.

Ce qui fascine surtout, c’est la manière dont le film annonce déjà Dark City. Même obsession de la mémoire, même topographie du rêve, même métaphysique de la reconstruction. Mais là où Dark City pense le labyrinthe mental, The Crow en vit la brûlure. L’un conceptualise, l’autre saigne. Et c’est cette saignée, justement, qui donne à The Crow sa force unique : le sentiment que le cinéma peut, le temps d’un plan, venger la douleur du monde.

L’héritage du film, immense et mal compris, traverse le cinéma des décennies suivantes. Avant Matrix, avant la vague des anti-héros stylisés, Proyas avait déjà inventé une esthétique : pluie éternelle, cuir lustré, reflets métalliques, spiritualité urbaine. Mais là où tant d’imitateurs confondront l’obscurité avec la pose, lui savait que la noirceur n’est qu’un chemin vers la lumière. The Crow n’a jamais cherché à être cool. Il a cherché à être vrai. Et c’est pourquoi il demeure inaltérable.

À la fin, la caméra s’élève lentement. La pluie cesse. Le corbeau s’envole. Ce n’est pas une conclusion, c’est une ascension. The Crow se clôt comme une messe : dans le silence, la lumière et le souvenir. Proyas, en poète du deuil, a compris que l’art ne console pas ; il transfigure. Il fait de la perte une forme de beauté, de la douleur une promesse.

The Crow reste l’un de ces rares films capables de transformer la mort en matière de grâce. Parce qu’il ose, au milieu des flammes et du sang, filmer la tendresse. Parce qu’il comprend que la vengeance n’est qu’un autre nom de l’amour, quand celui-ci refuse de mourir.

Et peut-être est-ce cela, le plus grand mystère de ce chef-d’œuvre : dans le royaume des ténèbres, Alex Proyas filme la lumière — et la lumière lui répond.