J’ai dû m’y reprendre à deux fois pour le voir – la première tentative s’étant soldée par une sévère somnolence passée la demi-heure – et je ne suis pas malheureux d’avoir retenté l’expérience. Un crime dans la tête, de son nom original The Manchurian Candidate, est un film de John Frankenheimer, sorti au début de la décennie 1960. Je précise la date car elle a son importance : le film sort aux USA le 24 octobre 1962, soit en pleine crise des missiles de Cuba, acmé terrifiante de la guerre froide, laquelle ne fut jamais aussi « chaude » qu’à ce moment-là.

Quel meilleur contexte historique pour une œuvre dont le scénario, tiré d’un livre, raconte comment un officier américain capturé pendant la guerre de Corée (1950-1953) est « retourné » par l’ennemi communiste afin d’en faire une sorte d’arme parfaite, au terme d’un lavage de cerveau nouvelle génération. Le pitch traduit bien les fascinations de l’époque pour l’espionnage et les nouvelles techniques d’interrogatoire élaborées de part et d’autre du « rideau de fer ». L’idée n’est plus alors seulement de faire des prisonniers, mais aussi de potentiellement s’en servir en employant des techniques inspirées de la psychanalyse et autres sciences cognitives, afin de briser les mécanismes de « défense » des sujets (loyauté, patriotisme…) et ainsi les transformer en espions indétectables.

Frankenheimer parvient à retranscrire ce processus de manière fort astucieuse à l’écran, en montrant ce que chacun des soldats rescapés de l’embuscade communiste perçoit du lavage de cerveau qui lui a été infligé. Le discours d’un cacique du Parti se transforme ainsi en une conférence mondaine sur les hortensias, dispensée non pas dans un base militaire mandchoue mais au sein d’un hôtel huppé du New Jersey… Les mouvements de caméras, rotatifs, vifs, contribuent à accroître ce sentiment de dissociation entre la perception des sujets et la réalité de l’événement duquel ils sont comme les bêtes de foire, les cobayes de laboratoire.

Ce n’est pas tant en effet du côté de l’histoire qu’il faut paradoxalement chercher le plus d’intérêt à Un crime dans la tête. Celle-ci se révèle somme toute plutôt prévisible, quoiqu’elle réserve néanmoins des passages de réel suspense, comme à la toute fin. Les interprétations qui peuvent être faites d’un point de vue psychanalytique (mère castratrice, absence néfaste de la figure paternelle…) ajoutent également à l’intérêt de la trame narrative.

C’est surtout sur l’aspect formel que le long-métrage de Frankenheimer se distingue, une fois n’est pas coutume. Si l’ensemble est moins maîtrisé que ne le sera Sept jours en mai, il n’en reste pas moins innovant en termes de cinématographie, comme lors de ces scènes précédemment évoquées, où les points de vue sur l’action se démultiplient et s’emboîtent à foison, contribuant à instituer une sorte de comique de situation lié au parallèle entre vieilles dames éprises d’horticulture et haut-responsables communistes. L’usage des gros plans, autre marque de fabrique du réalisateur américain, permet de susciter une proximité avec les personnages, lesquels apparaissent faillibles, imparfaits, et en fin de compte vulnérables et humains. Un aspect souligné par ce malin plaisir que prend le cinéaste à faire suer à grosses gouttes ses personnages dès lors qu’ils se retrouvent dans une situation délicate ou moralement éprouvante (une constante de tous les films de Frankenheimer).

Le film permet en outre de profiter d’une vision déjà fort critique de la décennie précédente (les années 1950) : décennie marquée par les discours paniques et absolument délirants du sénateur McCarthy, duquel s’inspire probablement le personnage d’Iselin, cette crainte obsidionale du « rouge » (the Red Scare), tapi dans l’ombre, qui sabote de l’intérieur l’édifice américain. Époque d’une presse qui sert plus de caisse de résonance à toutes sortes de fantasmes que de véritable garde-fou de la vérité. D’une armée qui semble tristement impassible, comme atone suite à la déconvenue de la guerre de Corée, premier « trauma post-WW2 » des USA sur la scène internationale…

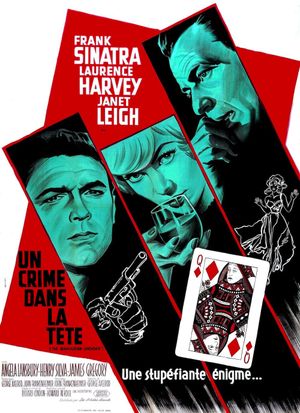

Certes Un crime dans la tête manque parfois de profondeur, et aurait gagné à développer quelques pans de son histoire, traités de manière un peu trop anecdotique (ainsi l’histoire d’amour entre le major Marco (Frank Sinatra) et Eugénie (Janet Leigh). Mais bon, il reste toutefois un très bon film sur la guerre froide, servi par une idée de départ originale. Et toujours impeccablement réalisé par M. Frankenheimer.