Peu familier du cinéma Iranien, du contexte politique ainsi que de Jafar Panahi (dont il s’agit de mon premier film), il me sera difficile de faire une analyse pertinente et approfondie de la nouvelle Palme d’Or (plutôt un bon cru même si le contexte politique et l’histoire du cinéaste ont dû forcément jouer) .

Toutefois, même pour néophyte comme moi, ce qui marque d’entrée de jeu est la fluidité narrative du long-métrage qui expose rapidement et efficacement (la scène du garage avec la reconnaissance du supposé bourreau via le bruit de sa prothèse) son concept/pitch digne d’un film de genre (thriller/film de procès/duel psychologique) ; on pense évidemment à « La jeune fille et la mort » de Polanski mais également à « Incendies » de Villeneuve pour la notion de vengeance/pardon ou « 12 hommes en colère » de Lumet pour les débats animés concernant le sort à réserver à la « l'accusé ».

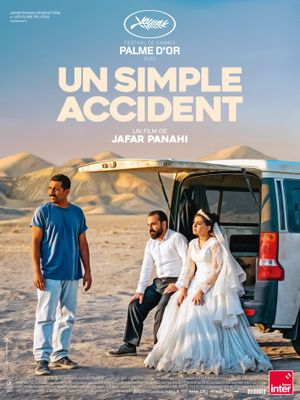

La tension restera constante tout du long grâce à des comédiens pouvant exprimer toutes les subtilités de leurs personnages dans des plans dont le réalisateur étire volontairement la durée (la confrontation dans le désert entre les 5 protagonistes ou bien

la scène de confession finale).

On pourrait éventuellement reprocher que, dans un souci d’efficacité, le récit reste dans l’ensemble assez prévisible et un poil démonstratif à l’exception des quelques moments plus inattendus tel cet épilogue qui instaure brillamment un trouble :

le retour hors champs du bourreau, que l’on distingue comme dans l’introduction avec le bruit de sa prothèse, est-il réel ou bien s’agit-il de l’imagination de Vahid (qui restera hanté toute sa vie par ce passé douloureux) ?

Il faut également louer des respirations bienvenues durant lesquelles l’humanité (la scène d’accouchement) et un certain humour apparaissent (la panne du van ou bien les séquences autours des pots de vin imposés par les différentes autorités) au milieu de cet océan de noirceur qui représente les plaies encore ouvertes aujourd’hui d’un régime tyrannique.