La première chose qui importe lorsqu’on sort d’une telle tornade, c’est de laisser perdurer, le plus longtemps possible, l’euphorie et le bonheur incrédules qui nous ont étreints pendant une heure et demie (à titre perso, je pense que leurs effets ne sont pas près de s’éteindre). Ensuite, il s’agit de faire le point, rassembler ses impressions, tenter de coucher en mots les mille sujets d’émerveillement qui ont traversé la séance. En bref, il faut savoir donner une forme à des idées et des émotions : soit, très exactement, la nature de Vice-Versa. Pete Docter applique cette formule à la lettre. Comme représenter le cerveau en ébullition d’une préadolescente chamboulée ? Ce sera une tour de contrôle dominant un vaste paysage aux fortes turbulences sismiques. Le moindre souvenir emmagasiné par la jeune fille ? Une petite boule où s’affichent en boucle des images sélectives, et dont la couleur dépend de l’affect dominant dont elle est chargée. La pensée qui l’anime ? Un train bien sûr, transportant des cargaisons de faits et d’opinions, qui fuse au-dessus du territoire mental lorsque l’héroïne est éveillée, qui ralentit lorsqu’elle somatise, et qui coupe phares et moteurs lorsqu’elle est endormie (deux petits cheminots en sortent alors : c’est l’heure de la pause). La génération des rêves ? Rien d’autre qu’un studio de cinéma, où s’affairent la nuit tombée les équipes et les stars de l’onirisme (la licorne psychédélique en tête, vedette un tantinet snob), triturant le vécu du jour, le déformant à coups de filtres surréalistes, agençant des mises en scènes improbables. Voilà pour les idées — du moins quelques unes, car le film en génère à peu près trente à la minute. Le psychisme est entièrement revisité aux couleurs et motifs d’une hallucinante iconographie de fête foraine, avec ses arrière-mondes de fétiches anciens, ses constructions allégoriques et ses fantaisies en pagaille. Frappent non seulement la drôlerie de ces représentations mais surtout leur incroyable pertinence et, pour ainsi dire, leur parfaite fonctionnalité. L’esprit en formation est une machine instable à l’échelle d’un univers infiniment malléable, dont les multiples assemblages se montent et se démontent sans fin.

https://www.zupimages.net/up/18/10/diko.jpg

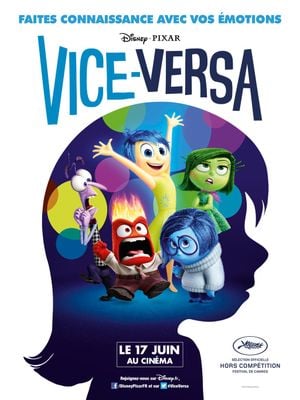

On en vient maintenant aux émotions. Au début il n’y avait qu’un petit elfe scintillant à chevelure bleue, fascinée par les premiers rayons de lumière, le premier sourire des parents, sur l’écran de la console, les premières sensations de la venue au monde. C’est Joie. Elle ne sera restée seule qu’un instant. À peine a-t-elle fait goûter à Riley (c’est le prénom de la petite) son bonheur d’être vivante qu’elle rencontre une petite boulotte à lunettes, sa partenaire, son associée complémentaire, sa Némésis, morose et dépressive : Tristesse. À elle deux, elles pilotent les états essentiels de la fillette, dans un jeu d’action-réaction absolument jubilatoire qui se moire bientôt d’autres nuances. Car voici Peur, maladivement angoissé, qui assure à la cheftaine une sécurité élémentaire, Colère, pile électrique à cravate prête à s’enflammer à la moindre contrariété, et Dégoût, avec ses longs cils girly, son air hautain et sa suspicion permanente. Petites figures définies en deux trois, trois mouvements, tout de suite adoptées, immédiatement attachantes. En quelques minutes, le temps d’un prologue fulgurant de concision et de créativité dans la grande tradition Pixar, on a tout saisi du principe, de ses possibilités, de ses modulations, de ses combinaisons, loin de tout régime distancié qui carburerait à l’autocommentaire. L’aventure peut commencer. En effet, la famille de Riley déménage à San Francisco, pour cause d’obligations professionnelles paternelles (au détour d’un dialogue, on comprend d’ailleurs que la crise économique rôde). Et lorsqu’on a 11 ans, qu’on quitte ses amis, ses habitudes et son club de hockey, ça provoque de violents remous. Du coup là haut c’est le grand chambardement. À tel point que les principales îles identitaires (Honnêteté, Bêtise, Amitié…) commencent à tanguer dangereusement. Une fois la narration armée, on embarque pour un grand huit affolant où le moindre plan, la moindre seconde, la moindre péripétie subjugue, enchante, époustoufle, amuse et émeut. Car à la suite d’une malencontreuse opération, Joie et Tristesse se retrouvent propulsées dans l’immense cortex neuronal de Riley, laissant les trois autres zigotos aux commandes, totalement flippés et désemparés. Début d’une escapade épique où nos deux égarées vont devoir traverser les plaines du souvenir, négocier avec les agents d’effacement de la mémoire, tenter un sabordage au studio pour provoquer un cauchemar, se repérer parmi les décors biscornus de l’imaginaire.

Morceaux choisis : dans ce fourmillant continent, on rencontre un minet enamouré tout droit sorti d’un boys band ("Fais gaffe à mon gel !") et prêt à donner sa vie pour Riley (Joie le prendra au mot), mais aussi des maisons en gâteaux, des bonhommes-nuages ("du vent", dira plus tard le flic appelé pour enquêter sur la mystérieux disparition de M. Cumulonimbus) et aussi le vieil ami chimérique de la fillette, Big Bong, grande peluche rose à trompe d’éléphant à travers lequel Docter approfondit l’une des grandes marottes du studio Pixar, et particulièrement de la saga Toy Story : l’inéluctable mise au rebut des émerveillements candides de l’enfance, l’effacement irréversible des garants de l’innocence originelle. Scène à pleurer : Joie et Big Bong sont tombées dans l’abîme de l’oubli, sorte de Mordor cérébral où viennent périr les millions de souvenirs éteints de Riley. Pour s’en sortir, ils n’ont qu’un frêle espoir : utiliser le propulseur à chansons qui est venu s’échouer avec eux, vieille relique crachotant ses dernières cartouches. Ils s’époumonent, lancent le véhicule, prennent leur élan. Échec. Alors ils essaient à nouveau, chantent plus fort encore, de toute leur énergie et de tout leur entrain. Nouvel échec : le bord du précipice leur échappe d’un fil. Rassemblant les dernières forces qu’il leur reste, ils osent une ultime tentative, qui cette fois sera la bonne. Mais Big Bong s’est sacrifié : juste avant l’envolée de l’engin, il s’en est délibérément éjecté, conscient d’être condamné au néant, heureux de sauver cette petite personnalité de fraîcheur et d’optimisme qui permettra à Riley, par ses injonctions au courage et à la bonne humeur, d’être heureuse.

https://www.zupimages.net/up/18/10/jw5y.jpg

Des moments comme celui-ci, le film en déborde, les multiplie, les enfile comme des perles, le long d’un récit effréné qui fait son credo de l’art toujours réactivé de surprendre, déjouer les attentes, stimuler l’intellect et la sensibilité. La lourdeur, Pete Docter connaît pas. Le schématisme non plus. Le sentimentalisme, la facilité, la démagogie, ces écueils rarement évités des films d’animation pour jeune public, sont tuées dans l’œuf. Ne reste que la drôlerie la plus dingue, l’imagination la plus échevelée, l’intelligence la plus vive. Qu’on en juge plutôt : à un moment, nos trois aventuriers malgré eux empruntent un tunnel dangereux qui s’avère être une sorte d’accélérateur à raisonnements. Littéralement, le film disjoncte, comme lorsque la pellicule se retrouve à flamber dans Persona. Le visuel se met à dérailler, les personnages sont métamorphosés en aberrations cubistes à la Dali, purs motifs géométriques sur fond blanc. Ils se demandent affolés ce qui leur arrive, essaient de ramasser leurs morceaux qui tombent en miettes. On écarquille les yeux, mais ce n’est pas fini. Étape suivante : puisque la réflexion de Riley creuse toujours plus loin son appréhension des concepts, le graphisme entame une nouvelle mue : plus d’animation, plus de personnage, plus d’action, plus rien. Juste trois tirets de couleurs dans le vide métaphorique de la cogitation. Le design rondelet des toons est passé par le cubisme puis l’allégorie d’un simple pictogramme, l’ensemble basculant de la 3D à une 2D primitiviste. Face à cette abstraction transformiste, on essaie désespérément de reprendre son souffle entre deux hoquets hilares (j’étais plié en quatre) tout en rendant définitivement les armes qui nous restent. Ne reste que le talent pur, l’inspiration souveraine d’un artiste qui se permet tout, tout en restant d’une absolue cohérence dans le délire.

Pas une saute de rythme, pas une faute de goût, pas une séquence qui ne fasse grimper au plafond, ne provoque une jubilation physique ou ne serre le cœur. Ça rebondit dans tous les sens, ça ricoche, une idée un entraîne une autre dans une logique d’inflation poétique absolument démentielle. Le film est d’une telle maîtrise dans ses effets, ses procédés et ses principes qu’il peut s’autoriser tous les décrochages, tous les changements de braquet, toutes les parenthèses insensées, sans jamais perdre le fil rouge de son intrigue. Exemple génial : Riley est rentrée d’une pénible journée d’école, elle est à table avec ses parents qui détectent son anxiété. Et nous voilà engagés dans une étourdissante partie de ping-pong triangulaire, une chaîne de réactions montées sur un mode crescendo infernal. Ça s’agite chez la daronne, qui a bien du mal à jongler entre l’état de sa fille, le manque de son discernement de son époux et sa propre inquiétude, et qui aux moments de crise n’hésite pas à activer sa soupape personnelle : le repli vers un lover brésilien aux airs de fantasme de pub. Et ça bouillonne aussi chez le padre, en qui s’excitent la demi-douzaine de petits sentiments élémentaires (moustachues, cela va de soi) capables de mettre le match de foot de côté et de prendre la situation à bras-le-corps en cas de besoin. Le génie du film, il est là : dans sa capacité inouïe à rendre tangibles et expressifs tous les mouvements d’humeurs et d’affects, toutes les turbulences qui dictent le comportement, toutes les interactions, réflexes (conditionnés ou non) et mouvements de pensée qui constituent le grand tohu-bohu psychique. Il ne faut pas se tromper : ce que Vice-Versa développe, c’est un traité de psychologie cognitive digne du Resnais de Mon Oncle d’Amérique, aussi riche, aussi complexe, qu’il creuse avec la même limpidité, la même invention, la même drôlerie. Le film est une gigantesque plongée dans les tourbillons de l’esprit humain. Grands mots certes, qu’il est presque honteux et vulgaire d’utiliser ici tant l’œuvre est charmeuse dans sa générosité, universelle dans ses mécanismes, évidente dans ses enjeux. Mais qu’il nous entraîne au sein d’une inquiétante forêt ténébreuse (celle de l’inconscient) où règne un terrifiant clown de cauchemar, qu’il visualise en images comment une ritournelle obsédante peut inlassablement trotter dans la tête, venue du plus lointain de la tendre enfance, ou qu’il explique comment l’équilibre d’une personne dépend de sa gestion affective, c’est le même vertige, la même jouissance ludique et, surtout, la même émotion.

https://www.zupimages.net/up/18/10/mdo8.jpg

On y arrive. Le plus grand prodige de Vice-Versa, et c’est bien sûr la marque seigneuriale d’un studio qui en a toujours fait son souci canonique, il est ici : dans la création d’une émotion de cristal, pure et entière, sans limite ni alibi. La splendide beauté de cette exercice de freudisme appliqué réside en ce qu’il ne transite jamais par les voies de l’intellect mais exclusivement par ce qui nous meut tous, par ce qui nous constitue en tant qu’êtres de joies, de peines, de douleurs et d’espoirs. On en revient une nouvelle fois aux fondamentaux, à ce qui fait la marque des vrais grands films, ceux qui comptent et qui laissent au cœur une marque indélébile: la faculté à se projeter dans un personnage, dans ce qu’il éprouve, traverse et surmonte. On pourrait passer des heures pour étudier l’aisance et les doigts de fée avec lesquels Docter manipule tous les mécanismes d’identification et d’empathie, mais ce serait comme tenter d’extirper ses secrets à un sphinx. Lorsqu’une œuvre atteint comme ici les cimes de l’engagement émotionnel, lorsqu’elle nous lie aussi organiquement à Riley, mais aussi à ses parents et à ces fantabuleuses créatures qui lui peuplent le cerveau, il n’y a plus d’analyse qui vaille. Ne reste qu’à s’incliner devant l’état de grâce, à s’enthousiasmer sans frein pour un voyage du ressenti qui, à coups de couleurs jaune, bleue, rouge, violette et verte, parvient à poétiser la moindre expérience humaine. Devant ce magnifique récit d’apprentissage, où Joie et Tristesse apprennent qu’elles ne peuvent pas vivre l’une sans l’autre (les boules de souvenirs finissant par mêler leurs teintes), où les grandes architectures de l’enfance s’effondrent dans un fracas pour mieux laisser place aux rutilantes machineries de l’adolescence, où la chimie intérieure d’une fillette, rationnelle et imprévisible à la fois, est figurée à coups d’éclats plastiques, de condensations tourneboulantes et de résolutions déchirantes, on a l’impression de dialoguer avec notre part la plus intime, de regarder le voile se lever sur la part la plus secrète de nous-mêmes. Cela faisait longtemps, très longtemps, de nombreuses années en vérité, que je n’avais pas été aussi transporté, aussi émerveillé, aussi bouleversé par un film au cinéma.

https://www.zupimages.net/up/18/10/r05s.jpg