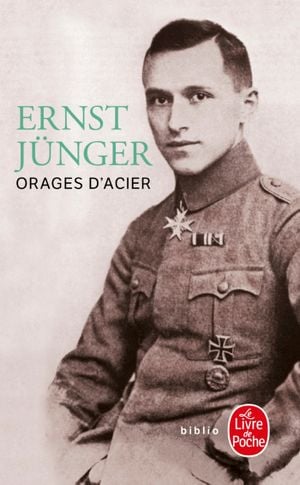

On poursuit le voyage dans la Première Guerre mondiale, mais cette fois en passant de l’autre côté, chez les puissances centrales. Encore une fois, il s’agit d’un témoignage de première main, écrit par quelqu’un qui l’a vécu : Ernst Jünger, engagé volontaire à 19 ans. J’ai lu la version de 1960, remaniée par l’auteur et traduite par Henri Plard, qui n’est pas la version définitive de 1978.

Un peu comme dans Ceux de 14, on suit un lieutenant, mais ici le récit embrasse la guerre dans son ensemble, du début à la fin du conflit. C’est une sorte d’hybridation entre Ceux de 14 et La Peur : le réalisme du front y rencontre une forme d’épopée personnelle. Jünger découpe la guerre en trois temps : d’abord la phase de bataille classique, puis la guerre de position dans les tranchées, ensuite la guerre de matériel (1916), titanesque par son intensité, avant l’arrivée des blindés en 1917.

Ce qui m’a particulièrement intéressé, c’est la vision du côté allemand. Voir les mêmes batailles, mais depuis l’autre camp, permet de mesurer à quel point les expériences se répondent : même boue, mêmes obus, même absurdité. Sur la fin, on perçoit la disette, le manque de ravitaillement, et la manière dont la grippe espagnole frappe plus durement une Allemagne économiquement isolée.

Le style, en revanche, m’a laissé partagé. Je ne sais pas si cela vient de la traduction ou de l’écriture de Jünger elle-même, mais j’ai trouvé le ton froid, clinique, presque détaché. Les morts sont annoncés sans émotion : un nom, un fait, un point. Et pourtant, ce ton cohabite avec une forme d’exaltation virile de la guerre, un héroïsme martial que je n’avais encore jamais rencontré dans les récits de 14-18. Là où d’autres témoignages sont empreints de pacifisme ou de désillusion, Jünger célèbre le courage, la discipline et la beauté du combat.

Cette phrase illustre bien ce lyrisme guerrier :

« Le courage, la vie jetée en enjeu communiquent toujours l’enthousiasme. Nous aussi, nous fûmes saisis d’une folle hardiesse et, ramassant quelques grenades, nous rivalisâmes d’ardeur à donner, comme lui, une démonstration de furor teutonicus. »

L’horreur de la guerre, chez lui, n’est pas niée, mais constamment sublimée par une volonté de dépassement, un idéal d’officier. Ce n’est pas pour rien qu’il reçut une médaille prestigieuse malgré son jeune âge. Comme chez Dorgelès, on retrouve la même lucidité sur la mort, mais sans la même empathie : ici, l’homme se définit par son sang-froid, non par sa souffrance.

Au final, Orages d’acier est un témoignage fascinant avant tout pour la perspective allemande qu’il offre et pour la compréhension du rapport héroïque, presque mystique, que certains soldats entretenaient avec la guerre. Le style n’est pas flamboyant, parfois ardu, et l’émotion reste absente, volontairement étouffée sous une froide exaltation héroïque. Ce regard singulier distingue radicalement le livre des écrivains pacifistes comme Barbusse ou Remarque. C’est aussi ce qui le rend si troublant et, paradoxalement, si important à lire : cette vision héroïque de la guerre a inspiré certains courants nationalistes de l’entre-deux-guerres, bien que Jünger lui-même ait maintenu ses distances avec le nazisme, refusant notamment toute affiliation officielle au parti.

Seule la fin abrupte déçoit un peu : elle tombe presque sans transition, sans conclusion véritable, et laisse le lecteur sur sa faim, comme si l’auteur refermait brutalement le journal d’un soldat plus qu’il ne signait une œuvre achevée.

Classement à date :

1. La Peur

2. À l’Ouest, rien de nouveau

3. Ceux de 14

4. Orages d’acier

5. Le Feu