En 2003, Alexandre Astier écrit, réalise, produit et interprète Dies irae, un court-métrage de quatorze minutes dont l’action se déroule à l’époque arthurienne. À travers ce projet ambitieux, Astier démontre un sens aigu du dialogue, une approche singulière du comique et une volonté d’ancrer la légende arthurienne dans un registre résolument moderne et décalé. Le court-métrage rencontre un succès notable sur le circuit des festivals : il remporte notamment le Prix du Public du festival Off-Courts ainsi que le Prix du festival Comédia Juste pour rire de Montréal, confirmant l’originalité et le potentiel de son univers.

Dies irae continue de faire parler de lui : il obtient le Prix spécial du jury du Festival du court métrage d’humour de Meudon, dont le président du jury cette année-là est Yvan Le Bolloc’h. Ce dernier, accompagné du producteur Alain Kappauf, est alors à la recherche d’un nouveau concept pour M6 afin de succéder à la série humoristique à succès Caméra Café.

Le contexte est favorable : M6 cherche à renouveler son offre de programmes courts en conservant une forme de comédie identifiable et rythmée. La société de production CALT, dirigée par Alain Kappauf, propose alors à la chaîne le concept d’Astier. Le court-métrage est découpé en six épisodes pilotes, qui serviront de test pour la télévision. Ces essais, présentés à M6, séduisent immédiatement par leur ton inédit : mélange d’humour absurde, de dialogues ciselés et de références médiévales revisitées. Convaincue du potentiel du format et du talent d’Astier, la chaîne commande une première saison complète.

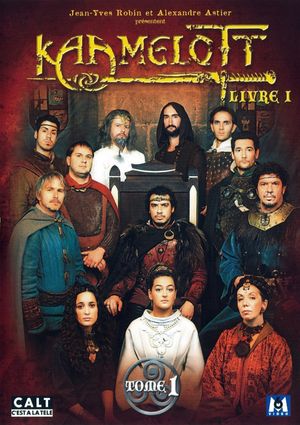

En janvier 2005, Kaamelott est diffusé sur M6, toujours écrite, réalisée, produite et interprétée par Alexandre Astier lui-même, qui y incarne un roi Arthur tour à tour las, ironique et profondément humain.

Caméra Café était bien plus qu’une simple série : c’était une véritable institution familiale, un rituel presque sacré qui rythmait nos soirées. Le petit hublot du distributeur de café était notre fenêtre sur un monde absurde mais familier, et Jean-Claude Convenant en était le prophète désinvolte. Alors, lorsque nous avons appris que le programme allait être remplacé par un autre sur les chevaliers de la Table ronde, la déception fut immense. À la maison, on a pris la nouvelle comme une trahison : comment passer des open spaces aux donjons, des commerciaux en costume-cravate à des chevaliers en armure ? L’idée semblait absurde.

Et pourtant, la curiosité a fini par l’emporter. Un soir, presque à contrecœur, on a regardé quelques épisodes. Le verdict familial a été sans appel : c’était nul. Les rires absents, les dialogues trop étranges, les costumes ridicules… Tout semblait confirmer leurs préjugés. Mais moi, je n’étais pas tout à fait convaincu par ce rejet collectif. Alors, en cachette, je suis retourné devant la télévision, seul, pour revoir ces petits épisodes que tout le monde détestait. Et, jour après jour, quelque chose a changé. J’ai commencé à rire. Les répliques, les silences, les joutes verbales absurdes entre Arthur et ses chevaliers m’ont peu à peu conquis. Je découvrais un humour, un art du dialogue où chaque mot comptait. C’était un univers à part, où la bêtise devenait poésie.

Très vite, ma fascination est devenue contagieuse. J’ai imposé Kaamelott sur la télévision familiale, un peu comme on défend une cause qu’on croit juste. D’abord résignés, mes parents ont fini par suivre, parfois malgré eux. Mon père, souvent hilare malgré ses protestations, lâchait à chaque épisode : « Franchement, ce sont de bons gros débiles. » Et il avait raison, mais c’est précisément ce qui faisait tout le charme de la série. Dans cette bande de bras cassés, il y avait quelque chose d’éminemment humain : de la maladresse, de la tendresse, et surtout, beaucoup d’authenticité. À travers leurs absurdités, je retrouvais un peu de nous, de nos discussions à table, de nos contradictions.

Ce qui m’a séduit ce sont les dialogues d’une précision redoutable, véritable partition comique écrite au scalpel. Chaque réplique semble pesée, chaque silence calculé. Les personnages, tous interprétés avec un mélange d’excès et de sincérité, incarnent une humanité désarmante. Le rythme court des épisodes impose une économie de moyens et une intensité comique rares. Pas de temps mort, pas de digression inutile : tout est dans la vivacité de l’échange, dans le regard, dans l’intonation. Cet humour effréné, parfois absurde, parfois poétique, m’a immédiatement conquis. Dans les premiers livres, la série est une mécanique parfaitement huilée, où chaque minute compte.

Cette dynamique, pourtant, commence à évoluer à partir du Livre V. Alexandre Astier, fidèle à sa volonté d’auteur complet, refuse de rester enfermé dans le carcan du programme court humoristique. Il aspire à raconter une véritable histoire, à explorer des émotions et des enjeux plus profonds. Le format change : les épisodes s’allongent, le découpage devient plus narratif, et la série prend un virage dramatique assumé. Le spectateur, habitué aux échanges rapides et à l’humour en rafale, sent que le rythme ralentit. Ce n’est plus la succession de sketchs brillants qui domine, mais une progression plus lente, plus lourde de sens. Le rire se fait plus rare, plus subtil, laissant la place à une mélancolie diffuse.

Avec le Livre VI, la série achève sa transformation. Le format devient entièrement long, la narration s’étend, et le ton change radicalement. L’humour n’est plus la clé de voûte de l’œuvre : il devient un simple relief, un écho du passé. Alexander Astier, désormais pleinement maître de son univers, se consacre à la construction du mythe. Le récit se recentre sur la jeunesse d’Arthur, sur la genèse de la légende et sur la gravité de son destin. Là où les premiers livres jouaient sur la bêtise et la maladresse des chevaliers, les derniers livrent une réflexion sur le pouvoir, la solitude et la désillusion. Ce basculement, déconcertant pour certains, révèle surtout l’ambition de l’auteur : sa série n’est plus une simple comédie, mais une œuvre d’envergure épique.

Pour ma part, je reste plus attaché aux quatre premiers livres. J’y retrouve cette énergie brute, ce sens du timing, cette spontanéité qui me faisaient rire à chaque réplique. Les saisons suivantes, plus lentes et introspectives, m’ont moins captivé, peut-être parce qu’elles demandent un autre regard, une autre disponibilité. Pourtant, je ne peux qu’admirer la cohérence et la maîtrise du projet global. Alexandre Astier n’a jamais trahi son œuvre : il l’a simplement fait grandir. Si la série a perdu un peu de son éclat comique, c’est pour gagner en profondeur et en densité. Et c’est sans doute ce qui fait d’elle une série unique dans le paysage audiovisuel français.

Kaamelott est une aventure artistique rare, qui a su évoluer sans renier ses origines. Partie d’un format court humoristique diffusé entre deux publicités, elle s’est transformée en saga dramatique ambitieuse, portée par une vision d’auteur singulière. On peut préférer les débuts, rire encore des absurdités de Perceval et Karadoc, ou se laisser emporter par la tragédie d’Arthur, dans tous les cas, on y trouve une œuvre profondément humaine. Kaamelott, c’est l’histoire d’un ton qui s’affine, d’un humour qui mûrit, et d’un créateur qui n’a jamais cessé de croire qu’au-delà du rire, il y avait quelque chose de plus grand à raconter.

Victoriae mundis et mundis lacrima.

Bon, ça ne veut absolument rien dire, mais je trouve que c’est assez dans le ton.