Né en 1941, Mac Rebennack est très tôt plongé dans la musique et de l’époque et du lieu où il vit le jour, c’est-à-dire la Nouvelle Orléans. À l’âge de 13 ans, il abandonne l’école pour devenir musicien professionnel, écumant les boîtes et studios néo-orléanais. A la fin des années 50, il a son propre groupe. Il joue une musique purement locale : un mélange de jazz, blues, RnB, boogie woogie, rock’n’roll, etc. Vers 1960, il s’esquinte l’annulaire gauche lors d’une rixe armée dans un bouge. Il délaisse alors la guitare pour se concentrer sur le piano avec Professor Longhair pour mentor. Outre la musique, Mac ne dédaigne pas flirter avec l’illégalité. Il deale et maquereaute deci delà, se fait pincer et passe deux années à l’ombre. A la fin des années 60, rangé des voitures, il conçoit un spectacle musical centré sur le personnage historique de Dr John, un « prêtre » vaudou du début 19ème siècle. Son acolyte lui faisant faux bon, c’est Mac qui endosse le costume et ainsi naît celui que nous connaissons sous le nom d’artiste de Dr John, the night tripper (le voyager de la nuit (coucou Céline !)). Il finit les 60’s et commence les 70’s avec 4 albums où se mêlent RnB, rock psyché et vaudou.

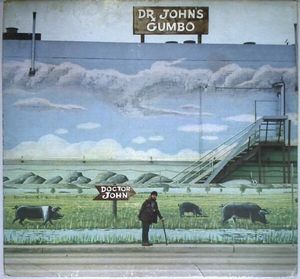

Le temps aidant, Mac commence à être fatigué par le personnage qu’il ne peut pourtant pas abandonné. Un masque porté trop longtemps finit par manger ce qu’il cache. S’il conserve le pseudonyme, la musique, en revanche, s’affranchit des oripeaux de l’époque pour revenir à la source « traditionnelle » de la Nouvelle Orléans. Ainsi, Gumbo, le cinquième album du docteur est un florilège des standards du coin, ne comportant aucune de ses compositions personnels. Le Gumbo est un plat traditionnel de Louisiane, un genre de bouillon épais longuement mariné où se mélangent viande, crustacés, légumes et épices, autant dire que c’est une parfaite métaphore et de la musique de la Nouvelle Orléans et du style de Dr John, en digne enfant du pays qu’il est.

Sur ces 12 classiques, Mac est entouré de la crème des musiciens locaux et autant vous dire que cela joue du feu de Dieu. Outre la formation classique rock, nous avons droit ici à une section complète de cuivres ainsi qu’à de magnifiques chœurs féminins. C’est du grand art, une splendide relecture de classiques, un vibrant hommage de musiciens à la culture historique de la ville.

Nous avons remarqué que beaucoup de titres se finissent en fade out (fondu). Une explication possible est que la plupart de ces titres, scies qui, comme l’amitié, ne s’usent pas quand on s’en sert, sont, lors de leur exécution publique, amenées à durer, durer, durer tant que les musiciens n’ont pas eux-mêmes épuisé tout leur arsenal d’improvisation et que le public n’est pas rincé par la danse dans un bouge à l’air enfumé, le tout dans l’environnement étouffant d’une chaude soirée d’été dans le delta du Mississippi alors que l’orage menace mais n’éclate pas.

Symboliquement, le fade out est aussi le signe d’une musique qui ne veut pas s’arrêter, qui ne veut pas mourir (car une musique qui s’arrête, qui ne bouge plus, meurt, comme un requin immobile s’asphyxie), qui vieillit, perd en vigueur et finit par disparaître sans qu’on s’en aperçoive, comme à regret, avec le notion néanmoins du devoir accompli, c’est-à-dire d’avoir laisser dans un coin du crâne de l’auditeur ce petit vers d’oreille, cet earworm, qui reviendra vous hanter, qui vous reviendra en mémoire quand vous vous y attendrez le moins et restera à trotter dans votre goliwog jusqu’à disparaître lui-même en fade out…

Et comme le chante Dr John :

Blow, wind blow

All my troubles away

Blow, wind blow

Until Judgement Day

(Que souffle, que souffle le vent

Et tous mes problèmes s’en vont

Que souffle, que souffle le vent

Jusqu’au jour du jugement dernier)

Et en attendant ce jour, écoutons cet album.