Chainsaw Man n’est pas un simple shōnen : c’est une dissection crue de notre époque, celle qui confond aspiration et consommation, désir et vide.

Là où tant de mangas cherchent à sublimer la souffrance par le dépassement, Fujimoto la montre nue, triviale, sans direction ni grandeur. Il n’y a pas d’héroïsme ici juste un garçon qui veut dormir dans un lit chaud, manger un bon repas et toucher une femme. Et c’est précisément ce qui le rend bouleversant.

Car Chainsaw Man renverse la hiérarchie morale du manga. Denji n’est pas un héros raté, c’est un héros moderne : celui d’une génération qui n’attend plus de mission, mais une vie décente.

Là où d’autres rêvaient de sauver le monde, lui rêve d’une salle de bain.

Le geste est immense : Fujimoto rend au quotidien sa valeur métaphysique.

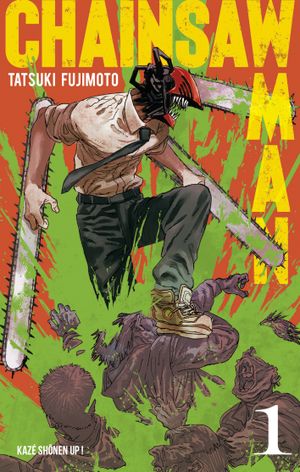

Ce qui frappe, c’est la franchise du trait. Le dessin est brut, volontairement maladroit parfois, mais d’une vitalité rare. Le chara design, anguleux, nerveux, exprime mieux qu’aucun discours la tension entre pulsion et désespoir. C’est un chaos visuel parfaitement orchestré, où la laideur devient poésie.

Fujimoto a un style, un vrai. Et dans une industrie saturée de clones esthétiques, cela suffit déjà à en faire un auteur. (triste constant mais pourtant si vrai...)

Le premier arc, fulgurant, condense tout ce qui fait la force du manga : un équilibre instable entre grotesque et tragique, humour absurde et cruauté viscérale. Le monde y est délirant, mais jamais gratuit. Le démon n’est pas une métaphore : il est le monde lui-même, c’est-à-dire la peur transformée en système.

Là où Dorohedoro jouait la folie baroque, Chainsaw Man reste plus sec, plus nerveux une démence sans joie. Le grotesque y sert de miroir à la banalité du mal, et c’est sans doute ce qui le rend plus dérangeant encore. Chez Fujimoto, l’humour n’adoucit pas la violence, il la rend supportable, presque familière.

On pourrait croire à une satire nihiliste, mais il y a autre chose : une tendresse honteuse. Le récit avance entre deux pulsions contraires : la volonté de tout détruire et le besoin d’aimer malgré tout. Ce balancement permanent donne à Chainsaw Man sa sincérité. Derrière les tronçonneuses et les geysers de sang, on devine une fable sur le manque celui d’amour, de reconnaissance, de sens.

En cela, Fujimoto ne trahit pas la tradition du manga : il la réinvente. Il remplace le “croire en ses rêves” des années 2000 par une vérité plus âpre : “survivre, c’est déjà héroïque”. Et cette vérité, paradoxalement, réenchante le genre.

C’est peut-être pour cela que la lecture est si fluide, presque hypnotique : on ne voit pas les tomes passer, comme si le chaos lui-même devenait moteur narratif. Chainsaw Man se lit d’une traite, comme une transe.

Chainsaw Man n’est pas une œuvre de désespoir : c’est une œuvre de survie. Et dans un monde qui aime se vautrer dans le cynisme, c’est peut-être, justement, la forme la plus pure d’espérance.

Note: J'aurai lu cette œuvre en 2025 (Tome 1 à 14)