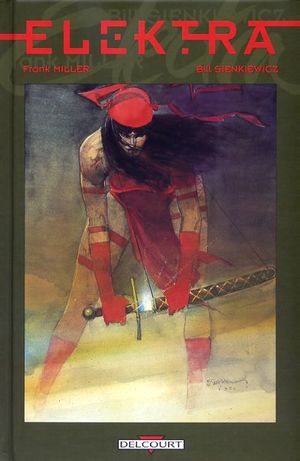

Maintenant, c’est devenu évident : Elektra n’est pas seulement une variation sur l’assassin iconique de Marvel. C’est une descente dans l’inconscient, une œuvre qui déconstruit le langage même de la bande dessinée. Si Frank Miller en écrit la structure narrative, c’est bien Bill Sienkiewicz qui, par ses images hallucinées, fait exploser les cadres et transforme chaque planche en tableau.

La confusion n’est pas un accident : elle est la matière même du récit. Elektra, figure tragique par excellence, n’avance pas dans une intrigue claire mais dans un labyrinthe visuel. Les collages, les éclats de peinture, les silhouettes qui se dissolvent dans l’ombre traduisent son statut d’héroïne hantée, toujours entre vie et mort, ordre et chaos. Ici, la violence n’est pas seulement physique : elle est graphique, symbolique, presque mystique.

On retrouve chez Miller son obsession pour la corruption et la fatalité, mais filtrée à travers le prisme expressionniste de Sienkiewicz, cela devient autre chose : une mythologie baroque, où chaque combat ressemble à un rituel sacrificiel. Elektra n’est plus une simple tueuse. Elle est une icône, une victime et une divinité de sang, figée dans une danse tragique.

Le lecteur n’assiste pas à une histoire, il traverse une expérience sensorielle, où l’œil se perd, où le sens se dérobe, mais où reste une intensité brute. Cette intensité, c’est celle de la bande dessinée qui s’affranchit du récit classique pour devenir peinture, poésie, cauchemar.

Résumé : Elektra est moins une aventure qu’une œuvre expérimentale : un cri visuel et narratif, où Miller et Sienkiewicz élèvent la bande dessinée au rang de vision.

⚔️ Une tempête d’images et de symboles, où l’héroïne renaît comme mythe tragique et immortel.