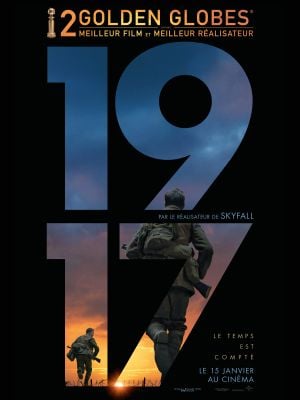

1917 fait partie de ces « films événements » qui suscitent assez rapidement la crainte. Un réalisateur s’affranchissant d’une franchise dans laquelle il a brillé (surtout avec Skyfall), un parti-pris esthétique consistant à fusionner de longs plans-séquence en un continuum de temps réel, une communication mastodonte sur le sujet coïncidant avec la campagnes pour les oscars, et les étoiles sont alignées pour une exhibition problématique de la performance.

On ne peut s’empêcher de penser aux autres membres d’un tel club, que ce soit Nolan et son Dunkerque, qui nous promettait une immersion à nulle autre pareille, ou bien entendu Inárritu, Birdman étant construit sur un principe identique, et The Revenant explorant la même thématique du survival suffocant. Et 1917 n’échappe pas à cette ambition, traçant un parcours en temps réel qui suscite une admiration conjointe pour les personnages et la caméra ; l’écriture ménage ainsi les temps forts et l’attente, distribuant de manière un peu mécanique les embûches pour relancer systématiquement l’attention, jusqu’à certains excès qui conduisent le film vers un blockbuster un peu plus formaté, comme cette séquence d’écroulement progressif des sous-sols, ou ces rapides qui semblent davantage appartenir au Canada qu’aux campagnes françaises.

Comment expliquer, dès lors, que le film parvienne tout de même à happer à ce point le spectateur ?

Le parti-pris de Sam Mendes excède en réalité largement le film d’action. Avant de prendre en compte l’espace, le choix du temps réel se révèle primordial. La très longue séquence d’ouverture, que ce soit dans les tranchées à la recherche de la mission, ou la traversée du no man’s land, rivée aux deux soldats, permet une nouvelle appréhension de la difficulté d’un tel trajet : chaque seconde gagnée est une victoire sur l’inconnu, et fusionne avec l’appropriation de l’espace. Le récit est ainsi un parcours dont les contraintes cinématographiques deviennent autant d’atouts à une immersion qui n’a rien de gratuit. La boue, les accidents de terrain, les espaces dérobés à la vue, les sons hors-champ sont les obstacles qui peuvent paralyser d’effroi les protagonistes, et qui dynamisent paradoxalement l’avancée.

Le plan-séquence prend alors un sens tout à fait singulier : là où un film de guerre se doit d’être épique, par de larges surplombs permettant d’offrir à la bataille toute sa grandeur, 1917 limite sa vision à celle de ses personnages, simples soldats résolument anonymes (le fait de recourir à des comédiens presque anonymes se justifie d’ailleurs ici pleinement) et se connaissant peu, et pour lesquels nous n’aurons pas le temps de faire dans la pesanteur en termes d’exploration psychologique : pas de flashbacks, pas de longues discussions, mais une mission, et des portraits en acte. La caméra, rivée à leur avancée laborieuse, nous force à accompagner les limites de leur champ de vision ; et si le temps réel suffoque au point de revisiter les tranchées comme on ne les avait plus vues depuis Kubrick, ces limites permettent aussi l’émergence d’une empathie nouvelle pour un sujet qui a souvent souffert d’un spectaculaire poussant à une certaine indifférence. 1917 s’installe dans la durée, la lenteur d’une progression à pied, une mise en valeur assez rare des distances, et l’expérience paradoxale d’une grande solitude. Même la grande séquence attendue de bataille collective sera placée sous un tel signe, notre regard suivant celui d’un splendide parcours perpendiculaire à l’assaut, maigre et héroïque tentative d’infléchir la boucherie prévue, rappelant que la quête du récit vise avant tout à annuler tout ce que cette guerre a de plus gratuitement destructeur.

En découle tout le pan documentaire du film, qui donne à voir la dévastation de la guerre à hauteur d’homme, dans un mouvement continu qui ne s’appesantit que très rarement : le plan-séquence interdit le retour en arrière, et fait de l’Histoire un élément qui, loin d’être fugace, s’impose comme un chaos d’arrière-plan d’autant plus éprouvant, et qui rappelle l’éthique avec laquelle filmait Cuarón dans Les fils de l’homme. La longueur infinie des tranchée, les corps qui jonchent les cratères, et jusqu’aux cerisiers abattus disent avec une force implacable la folie aveugle d’un continent ayant basculé dans son autodestruction.

Cette place accordée à un temps de l’après dans le temps réel est la grande force dynamique du film : à la mission dirigée vers un futur proche visant à sauver tout une division s’agglutinent les dégâts déjà commis, et l’incongruité de quelques combats qui présentent clairement la guerre comme une absurdité fratricide (le pilote d’avion, la mise à égalité des coups de feu avec le sniper…). De ce fait, la double performance à laquelle assiste le spectateur prend un sens réel : certes, on admire autant le trajet des soldats que celui, proprement incroyable, de la caméra, numéro d’équilibriste sur une crête de boue où la rampe d’un pont bombardé ; mais le but est moins celui de la performance héroïque que de l’empathie pour des silhouettes projetées dans un monde finissant. Et les rares instants suspendus en témoignent à leur tour, combinant la convocation d’une beauté perdue (la figure de la femme, sorte de pietà de passage, ou celle du soldat chantant pour ses pairs) qui coïncide avec une sublimation esthétique hors norme. Toute la séquence de nuit dans les ruines achève, si besoin était, de faire de Roger Deakins un génie de la photographie, où le ballet des fusées et le brasier central confèrent une dimension quasi fantastique à un parcours qui perd la notion du temps et de l’espace.

Dans les clairs-obscurs d’un La Tour, au détour d’une nativité éphémère, avant l’étranglement dans l’obscurité d’un frère ennemi qu’on aurait préféré épargner, dans le bain de cadavres gonflés par l’eau ou par un chant se glissant parmi les troncs d’une forêt protectrice, le trajet glane des lambeaux d’humanité et de grâce qui donnent à la course de nouveaux élans.

La délicate question de l’esthétique au service d’une horreur comme celle de cette Grande Guerre fait alors sens : il ne s’agit pas de faire du spectacle, mais de raconter et d’honorer l’histoire d’individus pris dans le tourment de l’Histoire ; il ne s’agit pas d’embellir la souffrance, mais de traquer ce qui reste de beauté à l’humanité pour qu’elle puisse encore trouver la force de sauver les siens.

(8.5/10)