\\ Mise à jour du 16 juin 2025 //

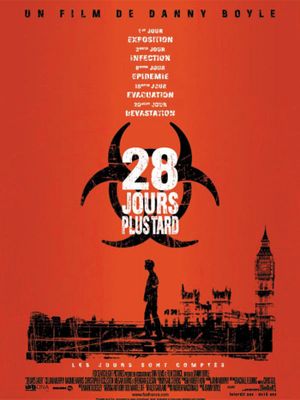

Il est rassurant, quelque part, de revoir « 28 Days Later » en 2025, car, dès les toutes premières secondes, Danny Boyle nous présente un monde à feu et à sang. Des images d’archives remplies de scènes d’émeutes, avec des policiers suréquipés, des molotov, des soldats, des flammes et de la violence, rien qui de nos jours pourrait sembler bien étonnant, voire même tout à fait banal. Puis le film commence et, cette fois c’est pour nous montrer une épidémie s’emparer de ce monde qui spirale vers son déclin, tient donc...

Ce qu’il y a de merveilleux avec le genre de l’Horreur, c’est son potentiel à offrir des objets qui peuvent servir de miroir aux excès de nos sociétés, et nous renvoyer en pleine face tout ce qu’il ne va pas, par le prétexte du Cinéma, histoire que ça ne paraisse pas trop sérieux. Avec son utilisation précoce du numérique (c’est l’une des toutes premières productions de cette envergure tournées entièrement avec cette technologie), l’imagerie du métrage se brouille ainsi entre la réalité documentaire et la fiction aux conventions bien établies. Ce procédé se révèle fort amusant, puisque rapidement, tout ce que Danny Boyle vient nous dire c’est que la fiction n’est que le reflet de la réalité et la réalité est en quelque sorte une fiction.

Déjà, pour commencer, Boyle et son scénariste de génie, Alex Garland, ne prennent pas comme cadre le film de Zombie. Ils n’en reprennent pas les codes, ils n’en reprennent pas les mystères et, surtout, ils n’en reprennent pas la sève, celle-là même que George A. Romero a cultivée tout au long de sa carrière pour nous raconter son Amérique. Non, Boyle et Garland font le choix du film d’Infecté, qui à la différence du Zombie, possède une origine. Il y a en effet une explication scientifique relativement claire, qui ne laisse pas planer le doute sur ce qu’il se passe et, surtout, ne ramène pas les morts à la vie, il n’y a pas ce côté fantastique, c’est du concret.

Comme pour le film de Zombie moderne, créé par George A. Romero en 1968 avec « The Night of the Living Dead », le film d’Infecté doit lui aussi son origine à George A. Romero avec « The Crazies » en 1973. D’ailleurs, « 28 Days Later » empreinte beaucoup à ce dernier, tout en proposant quelque chose de très différent, mais surtout, il parle son propre langage. Si l’on peut voir le métrage de Boyle tel un trope codifier, il apparaît rapidement comme beaucoup plus. L’action se déroule dans un Royaume-Uni post-11 Septembre, quand « The Crazies » se passe dans une Amérique en pleine Guerre du Vietnam. Ils ne racontent donc pas la même chose, bien qu’intrasèquement le sujet en revient toujours au même, la bestialité de l’être humain et l’absurdité d’une humanité qui cours à sa perte le plus rapidement qu’elle le puisse.

Le bilan que « 28 Days Later » permet de dresser sur nos sociétés occidentales d’après la chute des deux tours, est particulièrement glaçant. Dans un premier temps le récit prend son temps et ressemble en fin de compte plus à une sorte de survival classique, avec des protagonistes qui cherchent un moyen de survivre comme ils le peuvent, grâce à la chose la plus simple du monde : l’espoir ; dans un second temps, ça se corse, mais c’est surtout dans le troisième temps que ça prend corps. Le film est une escalade permanente vers une tension qui culmine dans un final éclaboussant, mis en scène avec une acuité incroyable, aidée par un montage complètement fou et une musique magistrale.

C’est dans le dernier acte du métrage que tout le message revêt réellement son sens. Finalement, les infectés ne sont peut-être pas la menace principale pour l’Homme, peut-être tout simplement que la menace principale pour l’Homme est l’Homme lui-même. Alors oui, ça paraît assez classique comme ça, mais ce qui importe est la manière dont c’est abordé et surtout l’approche avec laquelle c’est apporté. Ici, pas de philosophie de comptoir, le constat est très clair, et c’est le langage cinématographique de Danny Boyle qui se charge de nous faire passer le message, et c’est là toute la différence. Surtout, la puissance de cette œuvre fait que, dans son genre, elle n’a jamais été égalée, et, mieux encore, elle a dépassé son modèle d’origine.

Puis à un moment, Boyle et Garland laissent tomber l’aspect naturaliste du début et troque son réalisme saisissant contre du gothique dans le plus pur style d’un monument de l’Horreur à l’Anglaise : la Hammer. Finit le Londres désertiques et ses survivants en quête d’espoir, finit la nature verdoyante qui donne à penser que cet espoir est possible, et place à l’horreur, à la vraie, viscérale et terrifiante, au cœur de laquelle, les infectés, finalement, ça va. Visuellement, le film plonge dans une autre atmosphère, la nuit, la pluie, un vieux manoir, des plans de caméra qui d’un coup n’essaye plus de nous embarquer dans le réalisme, mais au contraire, vers les confins sordides de l’Horreur primaire et sauvage. L’exécution est tellement efficace, avec le score de John Murphy, aujourd’hui devenu iconique, qui monte crescendo durant plusieurs minutes, avant que tout explose dans une orgie de bestialité, dont la performance de Cillian Murphy transcende absolument tout.

Après 23 ans, « 28 Days Later » n’a pas pris une ride, certainement grâce au choix du numérique, qui donne presque l’impression de regarder un documentaire d’époque. Cette technologie alors récente permet une mise en scène nerveuse comme rarement un film de genre avait pu en bénéficier, sans que ce soit brouillon, c’est vivant, c’est réaliste, c’est vif et cru, tout en demeurant impressionnant dans l’exécution. Le métrage est même devenu une pierre angulaire à sa manière, puisque son influence sur le film d’Infecté est encore aujourd’hui indéniable. Il a en outre eu un impact sur le film de Zombie, quand ces derniers se sont initiés au sprint, sans raison, tandis qu’ils étaient censés être des corps putréfiés, la vitesse retirant au passage tout le poids de ce que représente cette entité cinématographique, bref.

« 28 Days Later » est un véritable chef-d’œuvre de genre, fait avec amour et pragmatisme, transcendant une nature de série B qui donne ses lettres de noblesse à l’Horreur. C’est un manifeste à la fois politique et artistique, qui, en plus de parler de l’humanité comme peu de films ont pu le faire, révolutionne une forme d’expression cinématographique et s’impose de facto en référence et en modèle. C’est le fruit d’une exécution quasi parfaite par un réalisateur génial qui frappe régulièrement là où on ne l’attend pas, et c’est peut-être pour ça que ça frappe si fort. Toujours un must, et ce, pour encore longtemps, et même bien après que nous soyons prochainement toustes infectés par on ne sait quoi.

-Stork._

\\ A suivre, chronique écrite durant la pandémie de 2020 //

Considéré trop souvent, et à tort, comme un film de zombie, ‘’28 Days Later’’ n’appartient pourtant pas à cette grande famille du cinéma d’Horreur. C’est un film d’infectés, et se la différence est a première vu minime, c’est là pourtant un genre à part, qui ne répond pas aux mêmes conventions. Pour commencer, le changement de taille est que les infectés peuvent courir. Les zombies non.

Alors oui, suite au succès de cette production les ricains reprennent le concept de la vitesse pour l’apposer aux films de zombies, mais c’est là une digression qui résulte d’un effet de mode. Le zombie est mort… D’où les morts courent ? Que le/la premier/ère qui ait déjà vu un mort marcher me jette la première pierre en pleine face.

L’autre grande différence est qu’une invasion de zombie est généralement dû à un élément inconnu. C’est là l’une des conventions classiques, qui n’est transgressée qu’à de rares occasions. Comme dans ‘’The Return of the Living Dead’’ de Dan O’Bannon en 1985, qui justifie le réveil des cadavres par les émanations de produits chimiques. Ou bien encore dans ‘’Shaun of the Dead’’ d’Edgar Wright en 2004, qui sous-entend un certains nombres de raisons possible, sans jamais en certifier une. Dans un film d’infectés, les protagonistes connaissent les raisons de leur présence. C’est souvent dû à un virus, auquel tout le monde est vulnérable, et qui se déplace par un autre moyen que la morsure tant redoutée du zombie. Du fait, les réactions sont très différente, car il est nécessaire de survivre à la pandémie en se protégeant doublement, à la fois des victimes, et à la fois du virus présent dans l’air.

À partir de ce postulat l’organisation est bien différente, puisque les personnages ne prétendent absolument pas aux mêmes desseins. Les récits sont ainsi plus ancrés dans la réalité, et il n’y a pas de dimension surnaturelle, ce qui pour l’audience implique une empathie différente, puisque nous sommes tous à la merci d’un virus. Beaucoup moins à celle d’un mangeur de cerveaux sorti de la tombe à mémé. Mais revenons-en donc à nos infectés. Alors, Cillian Murphy se réveil après quelques jours de coma, dans la chambre d’un hôpital où tout le monde semble avoir disparu. Après une marche solitaire dans un Londres lunaire il fait la connaissance de deux survivants qui lui font un topo de la situation. Il se joint à eux, et le film se lance alors à cœur perdu, sur un mode survival horrifique d’une efficacité virtuose, comme sait si bien le faire Danny Boyle de temps à autre.

Le cinéaste britannique ne perd pas de temps avec le superflu, et en l’espace de 10 minutes tous les enjeux sont posés, les personnages centraux introduits, l’univers mis en place en toute cohérence, et il ne lui reste plus qu’à s’amuser avec tout ça. En dépouillant tout le métrage de la moindre fioriture, même dans la photographie, qu’un numérique alors balbutiant rend très rêche, très sèche, avec une lumière réaliste et des plans de caméra anxiogènes qui immergent l’audience au plus près des protagonistes, dans les bons, comme dans les moments les plus cauchemardesques.

Comme toujours chez Danny Boyle l’accent est mis sur le rapport à l’autre, le fonctionnement du groupe, et les rapports humains qui se créent dans leurs ensembles. C’est là une thématique qui traverse tout son cinéma, une facette qui semble le fasciner, et qu’il décline tout au long de ses films. Le récit prend comme départ la propagation d’un virus, une forme de rage particulièrement agressive, testée sur des singes dans un laboratoire à l’éthique discutable, qui a échappé à tout contrôle après que de dangereux altermondialistes aient libérée l’un des sujets. Mais s’intéressant assez peu à la cause, et bien plus au conséquence, ‘’28 Days Later’’ évoque très rapidement la chute de la civilisation.

La diégèse du métrage sous-entend qu’un nouvel ordre s’est mis en place brusquement, sans vision, sans idéologie, sans plan ni projet, plongeant les survivants dans un mode de survivance en réaction à la violence de la pandémie. Le choix qui s ‘offre à eux est alors soit le suicide, soit faire preuve d’une virulence égale, voir supérieur aux malades affamés. Le gouvernement a failli dans sa mission de protections de ses citoyens, les institutions de santés, rapidement saturées se sont effondrées, et le virus a pu se rependre tranquillement dans toute la population. Une propagation facilitée par la promiscuité permanente d’un mode de vie citadin, entassant les êtres humains les uns sur les autres. Parfait pour faciliter une épidémie en bonne et due forme.

L’œuvre de Danny Boyle se positionne au croisement de plusieurs genres. S’il peut être considéré sommairement comme un film d’Horreur, il est aussi parcouru de l’ADN d’une S-F anticipatrice qui ne peux qu’impressionner. Film d’infecté, soit un sous-genre, il repousse les limites des thématiques du film de zombie, pour les transcender par le biais d’un sens aigu de la connaissance de l’univers dont il est sujet.

Face à l’adversité d’un monde s’étant effondré sur lui-même, le petit groupe de survivant se cherche un avenir, sans certitude de quoi que ce soit, allant toujours de l’avant, avec cette idée d’un espoir résident quelque part, dans le futur où dans les terres au-delà d’un Londres devenu invivable. Ce qui maintient cette chimère est la cohésion du groupe, qui n’existe pas comme une multitude d’individualité, mais comme un ensemble solidaire.

Danny Boyle développe ainsi ces rapports, comme il sait si bien le faire, avec une qualité d’écriture à mettre au crédit d’Alex Garland, qui offre des personnages riches et passionnants, pour qui l’empathie est totale. Et c’est là une sorte de piège pour le public, car plus le récit évolue et plus les protagonistes sont plongés dans l’obscurantisme d’une terre dévastée, où ne subsistent quelques infectés affamés, se jetant sur le moindre bout de viande sur patte qui ose traverser leurs chemins.

Et au-delà, c’est à la noirceur la plus profonde de la nature humaine que s’intéresse le métrage. Par une longue séquence finale, où le survival laisse place à une horreur radicale et sans concession, purgée de tout feston inutile. Plongeant les spectateur.rices dans une atmosphère onirique, dans le sens ‘’sanglant et violent’’ de l’onirisme. Un cauchemar vivace accompagné par orage et déluge, convoquant tout pour créer un malaise et une fureur des plus intenses.

Ne surfant sur aucune mode, le métrage de Danny Boyle en est même plutôt à l’origine d’une. Les exemples le plus intéressant et efficaces étant certainement le remake de ‘’Dawn of the Dead’’ de Zack Snyder en 2004, et l’allocation inespéré d’un budget à George A. Romero qui revient au film de zombie en 2005 avec le beaucoup trop sous-estimé ‘’Land of the Dead’’. ‘’28 Days Later’’ est une œuvre ayant marquée de son empreinte l’Histoire de Cinéma, en faisant d’un obscure sous genre de l’Horreur un succès commercial d’importance, dont la réputation et le génie de Danny Boyle et de son scénariste phare ne sont sans doute pas étrangers. Avec son mini budget de 8 millions de $, il en a rapporté un peu plus de 85 millions, soit dix fois sa mise.

Pour un film qui tape dans un genre souvent réservé aux spectateur/rices les plus avertis, c’est ce qui s’appelle un sacré succès. Critique comme d’estime, il trône encore, 18 ans après sa sortie, tout en haut du panthéon de l’Horreur. Sans avoir à pâlir d’aucune sorte, dominant même son genre, que le bien triste remake de ‘’The Crazies’’ en 2010 ne viendra pas disputer.

Chef d’œuvre contemporain, qui fait encore plus sens au cœur de la filmographie de Danny Boyle, mais qui s’apprécie bien entendu au-delà. Survival intelligent et rythmé, duquel émane une sauvagerie d’une rudesse rare, il en résulte un objet cinématographique visuellement magnifique et visionnaire, annonçant déjà du haut de 2002 la banalisation et l’institutionnalisation d’une violence omniprésente en ce début de XXIème siècle.

-Stork._