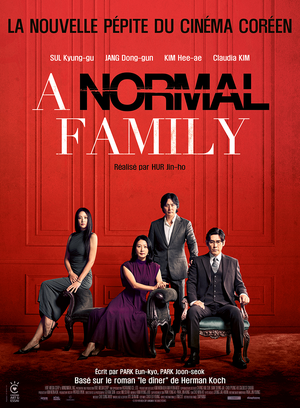

Hur Jin-ho signe avec A normal Family la quatrième adaptation au cinéma du roman néerlandais Le Dîner de Herman Koch. Les précédents films venant directement des Pays-Bas (2013), d’Italie (2014) et des Etats-Unis (2017), on est en droit de s’attendre à ce que le dernier opère certains changements significatifs liés à son contexte de production.

C’est bien le cas ici, principalement en ce qui concerne la place de la technologie, de l’univers urbain et des métiers des pères des familles mais là n’est pas le plus important.

Au contraire, si l'œuvre d’origine est autant adaptée, c’est bien parce qu’elle soulève des problématiques universelles facilement exportables.

Et s'il y a bien un thème qui renvoie l’ensemble des spectateurs à leur inévitable statut, c’est bien la mort.

La mort, tout le monde est concerné et personne ne peut l’ignorer.

Allez, un peu de contexte.

D’abord, deux frères. Le premier, Jae-wan, est avocat haut de gamme remarié avec Ji-soo, jeune propriétaire d'une pâtisserie. Le second, Jae-gyoo, médecin de profession, vit avec sa mère et son épouse, Yeon-kyeong, traductrice.

Tout ce beau monde dîne ensemble lorsque l’info tombe : Hye-yoon, fille de Jae-wan,et Si-ho, fils de Jae-gyoo, auraient frappé et laissé pour mort un sans-abri.

Notez bien qu’il s’agit de soupçons car le cadrage ne laisse pas entendre, dans un premier temps, que ces accusations sont fondées. Les personnages sont donc mis au même niveau d’informations que les spectateurs. Et c’est là une astuce à mettre au crédit du film car, se faisant, le spectateur est actif par sa réflexion. Au sein d’une œuvre qui veut à ce point questionner les valeurs morales et la responsabilité de chacun face aux actes, il me semble notable qu’elle réussisse à impliquer le regardant à ce point.

Bref, dès le premier dîner, plusieurs doutes titillent les personnages, et à fortiori l’avocat : est-ce vrai ? Les enfants sont-ils au courant que la vidéo de l’agression tourne sur les réseaux ? Et une autre d'arriver dans la foulée : l’homme est-il décédé ? Ha bah oui, ça change tout. S’il n’est pas mort, les poursuites ne seraient pas les mêmes. Des poursuites ? Nan mais ça va pas ? On ne va rien dire de tout ça ! On comprend que tout se jouera à l’intérieur d’une cellule familiale en crise, incarnée à la fois par les petits-enfants, la grand-mère et bien évidemment, les deux frères. Pour autant, ce focus est une loupe de toute la Corée du Sud, j’en veux pour preuve la séquence introductive. Lorsque le danger public nargue le père de famille, la violence, jusqu’ici latente, finit par éclater des deux côtés. D’une part, une violence symbolique, représentée par la richesse et la désinvolture de l’un, confirmée quand son impunité sera révélée, d’autre part, une violence physique, incarnée par un homme armé d’une batte de baseball et surtout par la riposte disproportionnée qui s’ensuit. L’avocat du richou se trouve être Jae-wan, le médecin de l’accidenté, Jae-gyoo. Vous voyez le truc venir : comme par hasard. Là aussi, la question est de savoir si l’homme percuté de plein fouet va décéder ou non, comme si le problème venait de la mort et non de la violence exercée envers autrui. Légalement et moralement, l' impact n’est pas le même que lors d’une simple hospitalisation.

Violence, donc, que l’on retrouve également dans l’attitude des deux frères, particulièrement en ce qui concerne leur rapport à la voiture. Lorsque l’avocat feint d’écraser son frangin après le dîner ou quand la biche se fait percuter, la violence sous-jacente se révèle. On a donc un motif récurrent qui lie la bagnole à la masculinité et la puissance destructrice, image amplifiée et confirmée par la séquence finale où Jae-gyoo va plus loin que son frangin. Séquence ô combien prévisible, j’y reviendrai. Il est, dès le début, question d’une violence intériorisée ou non, pesant sur les êtres et sur leurs relations. Et quel beau portrait on a là ! La vieille est odieuse avec tout le monde au point qu’on se demande bien quel déclic attendent ses enfants pour la foutre à l’hospice, les adolescents sont violents entre eux et jouissent de la médiatisation de l’affaire qui flatte leur ego, les hommes le sont évidemment, même dans le cadre d’une équipe médicale, les femmes entre elles, avec mesquineries et attaques à peine voilées, bref, c’est pas joli joli tout ça.

Et pourtant, on essaie de faire bonne figure.

Quand on est humain, l’apparence est essentielle.

Être ou paraître, telle est l'éternelle question.

Qu’il s’agisse de sauver les apparences ou d’apparences trompeuses, tout est affaire de paraître au sein d’un corps social.

Les dîners successifs sont autant de sas de décompression ou les êtres, jusqu’ici réprimés, se libèrent. Tout se dit, tout est mis sur la table. Et pour cause, le repas est une construction sociale. Se nourrir est un besoin primaire qui, s’il n’est pas assouvi, entraîne la mort de l’individu. Se réunir, entre humains, pour manger, sublimer les matières premières (elles-même mortes) par la gastronomie relève de la construction sociale. Ici, les dîners sont des sortes de théâtres, des huis clos très ouverts sur l’extérieur, où les masques tombent.

Les scènes de repas sont assez représentatives de l’ensemble du film : elles encapsulent une mise en scène qui se met au diapason du scénario. Mouvements de caméra, cadrage, reflets des personnages, jeux de regards, dialogues incisifs, tout est mis en place pour synthétiser les scènes précédentes et amorcer les suivantes. Le tout, lors d’affrontements qui seront presque exclusivement les seuls moments où la famille se réunira.

Si le scénario brasse pas mal de thématiques, il n’évite pas certaines facilités. Le harcèlement de Si-ho, l’affaire du conducteur fou ou les conduites des frères dans leurs environnements de travail sont traités de manière superficielle. Après tout, ce ne sont là que des éléments d’un tout distillant le doute et les dilemmes moraux chez les personnages et les spectateurs. Les enfants comme les parents sont si instables et ambigus que l’on accepte plus volontiers des thématiques survolées. N’empêche, ses raccourcis sont là, amplifiés par la linéarité des scènes qui présentent les personnages. Malgré cela, certains raccourcis se retrouvent finalement bien exploités, à l’image de la scène de la biche. Lorsque l'accident survient, Jae-gyoo traîne le corps de l’animal vers la forêt de la même manière que les enfants celui du sans-abri. La scène dépose les graines de la culpabilité et le revirement progressif du médecin. Cette séquence marque visuellement une cassure symbolique tout en révélant un impact qui sera toujours présent par la suite. Il y a un après, et cet après sera la conséquence de la première partie.

Et les mères dans tout ça ? Elles sont essentielles scénaristiquement puisque le premier dîner s’organise au moment où les frangins doivent prendre une décision à propos de l'aïeule. Aussi, la première personne à prendre conscience de l’acte des enfants est Yeon-kyeong, une mère donc, qui ira se confronter directement à son fils. Les figures maternelles sont aussi symboliquement prépondérantes. L’omniprésence des pères ne cache pas la mise en tension permanente des mères, elle le met en valeur. D’abord, par la problématique que ramène sur la table Yeon-kyeong à plusieurs reprises : c’est à la mère biologique que devrait revenir la décision de dénoncer ou non les enfants. Et c’est là qu’intervient Ji-soo, la nouvelle femme et surtout nouvellement mère. Elle ne veut pas assumer les conséquences des actes d’une fille, adolescente de surcroît, qui n’est pas “la sienne”. Et pourtant, étant donné la médiatisation de l’affaire, sa condamnation jetterait l'opprobre sur sa famille, nouveau-né compris. La rivalité belle-mère/mère biologique est d’ailleurs double, la jeunesse de l’une étant opposée à l’expérience de l’autre. Les joutes verbales qui les voient s’affronter reviennent régulièrement lors des repas, la caméra insistant à la fois sur leur culpabilité et sur les soupçons à l’intérieur des couples. D’ailleurs, au fond, qu’est-ce qu’un couple ? Deux entités qui en forment une troisième une fois assemblées ? Certes, mais ce n’est pas l’apanage du sentiment amoureux, toute relation humaine pourrait aboutir à un calcul similaire : 1+1=3. A normal Family recense des paires de personnages réunies et/ou opposés qui sont parties intégrantes de sa construction. Sans vouloir être complet, en voici quelques uns : parent/enfant, mari/femme, belle-mère/belle-fille, cousin/cousine etc. Ces duos sont centraux dans le rythme du film, les scènes les développant indépendamment pour ensuite réunir les quatre principaux protagonistes lors des repas. Cette construction permet de rabattre en permanence les cartes des conflits entre les personnages tout en développant leurs relations sans surcharger l’action. Ce schéma permet également au réalisateur de créer des échos pour mieux mettre en évidence le caractère tragique et ironique des situations. Ces dernières ainsi que les dialogues se répètent et surtout se répondent car, entre les scènes, le temps passe et les relations comme les enjeux évoluent. Tout cela participe à la fois à l’humour (noir mais bien présent) et au drame, enrichissant l’un sans désamorcer l’autre.

Comme quoi, même si le scénario ne fait pas tout, il peut être une bonne base pour exploiter cinématographiquement des éléments explicites ou non. L’idée est de mettre à mal les oppositions de départ tout en les exploitant. La dichotomie simpliste et caricaturale “avocat sans scrupule” vs “médecin aux idéaux purs” se voit troublée par le revirement progressif du père qui se rapproche de son fils. M’enfin, pour en arriver là, il en a fallu du temps. Notons que ce revirement arrive trop vite, faute de temps et de développement, malgré une mise en scène qui éclaire cette évolution. Et la gestion du rythme du film joue clairement dans mon rapport à ce dernier. Là est ma principale réserve concernant ce film : pour parvenir à construire sa seconde moitié, il faut passer par la première. Les présentations linéaires et successives des personnages sont si poussives qu’elles pourraient faire décrocher les moins convaincus des spectateurs. On passe en revue chaque membre de la famille : et vas-y que je te montre monsieur au travail puis son frère, et vas-y que l’ado est harcelé, que la mère a des doutes… tout cela manque cruellement de subtilité. Même l’impact de l’accident initial se retrouve diminué par le constat qui arrive ensuite : ce n’est qu’un prétexte. Prétexte à présenter les membres de la famille, à ouvrir le film et les questions essentielles avec en tête celle de la culpabilité. Bref, la première partie et ses gros sabots, qui dure au bas mots 40 à 45 minutes, amoindrie la force de la seconde. Franchement, comment peut-on réellement être surpris par la fin après avoir assisté à la démonstration de didactisme qui pose les bases du scénario ?

C’est bien dommage, je pense qu’on est passé à côté d’un très bon film. Pour cela, encore faut-il que le long-métrage, qui est un tout, se tienne en tant que tel. En fin de compte, il reste comme un goût d’incompréhension face à un édifice qui arrive à se hisser haut mais dont les fondations sont grossières.