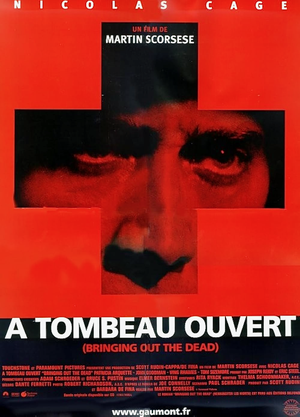

Qui est le film ?

À tombeau ouvert sort en 1999, à un moment charnière dans la carrière de Martin Scorsese. Après Casino, fresque baroque sur le pouvoir et la corruption, il s’attaque à une matière plus resserrée, plus claustrophobe : l’errance d’un ambulancier dans le New York nocturne. Adapté du roman de Joe Connelly, lui-même ancien urgentiste, le film semble en surface se présenter comme un drame médical, mais il s’agit d’un piège. Très vite, on comprend que l’enjeu n’est pas tant de sauver des vies que de sonder ce que signifie être hanté par celles qu’on n’a pas sauvées. Frank Pierce, interprété par Nicolas Cage, n’est pas un héros mais une figure fatiguée, insomniaque, traversant les nuits de Manhattan comme on traverse un purgatoire.

Que cherche-t-il à dire ?

Le projet du film est de faire de la ville un organisme malade, et de l’ambulance un instrument qui met ce malaise en scène. Scorsese ne filme pas le soin comme triomphe mais comme usure ; il interroge la frontière ténue entre sauver et condamner, entre la compassion et l’épuisement. La tension principale est celle-ci : comment un corps professionnel, placé en permanence sur la ligne de vie et de mort, peut-il continuer à exister sans se déliter ? À tombeau ouvert n’est pas un récit héroïque mais une mise à nu du travail émotionnel et moral du soin, dans sa brutalité et son ambivalence.

Par quels moyens ?

Frank Pierce est un sujet au bord : insomniaque, hanté par les morts qu’il n’a pas empêchées, professionnellement indispensable et personnellement dévoré. Contrairement au héros héroïque du film d’action, l’ambulancier incarne la précarité du soin ; il n’a pas la maîtrise que le grand récit héroïque présuppose. Scorsese fait de cette position liminale un point d’observation aigu : Frank traverse la ville comme on traverse un paysage intérieur, chaque intervention reconfigurant un peu plus son psychisme. Cette construction dramatique fait de lui un prisme : par ses yeux, nous voyons la société déléguer à un seul homme la responsabilité impossible de maintenir la frontière vitale.

Manhattan nocturne n’est pas seulement décor ; il est partenaire d’action. La ville, filmée en continu (ses néons, ses parkings, ses cafés, ses hôpitaux) produit des assauts sensoriels qui activent l’état d’alerte de Frank. Scorsese compose une topographie de l’épuisement : parce que les appels pleuvent et que les ressources sont limitées, la ville devient un catalogue de manquements institutionnels. Chaque arrêt cardiaque, chaque overdose sonne comme un indice de défaillance collective : l’institution sanitaire n’absorbe pas la demande; elle la renvoie à des corps qui tiennent la ligne au prix de leur santé psychique.

Les visions et les voix qui hantent Frank ne sont pas gratuites : elles sont la scénographie de la culpabilité et de l’impuissance. Scorsese choisit de traiter ces apparitions sans pathos moralisant : elles surgissent dans la continuité de la nuit, comme des effets accumulés, et la mise en scène expose le rêve brisé du personnage. C’est un point capital : la « fantasmagorie » du film n’est pas décorative mais diagnostique.

La caméra de Robert Richardson, le montage de Thelma Schoonmaker, la bande-son saturée : tout concourt à faire sentir l’épuisement. Les sirènes lacèrent, les néons brûlent, les corps sont collés de sueur. Le spectateur n’observe pas, il subit. C’est une mise en scène qui traduit l’expérience d’un soignant réduit à ses nerfs.

Le film pose une question qui traverse l’éthique moderne : que signifie « sauver » quand sauver implique des choix, des omissions et parfois des « pêchés » ? Frank est confronté à des dilemmes : faut-il maintenir artificiellement la vie dans un cas sans espoir ? Faut-il laisser partir quelqu’un pour éviter de reproduire des cycles de dépendance ?

Les collègues de Frank (figures excentriques, parfois maternelles, parfois agressives) forment une communauté qui partage un rite de servitude. John Goodman, Ving Rhames et d’autres incarnent ce réseau humain qui tient la ville la nuit. Cette fraternité précaire est à la fois ressource et poison : elle permet de continuer, mais elle naturalise aussi l’usure. Le film montre comment l’organisation du travail nocturne produit des solidarités nécessaires mais aussi des mécanismes d’évitement (humour noir, consommation d’alcool, déni).

Cage, dans un registre tendu, nerveux, presque halluciné, donne chair à l’usure. Son corps tremble, sa voix s’éraille, ses yeux fixent des fantômes invisibles. Ce jeu, souvent jugé excessif, est en réalité un prolongement du dispositif : il incarne physiquement la limite où se tient le film, ce bord où la compassion bascule en délire.

Où me situer ?

Mon regard se situe dans l’admiration d’un geste risqué : Scorsese ose filmer le soin comme un enfer répétitif, un travail sans triomphe. C’est une œuvre exigeante, parfois heurtée, qui demande au spectateur d’entrer dans la logistique du soin pour en saisir les enjeux moraux. Je reconnais pourtant une difficulté : le film, parfois, fatigue autant son spectateur qu’il le veut, et cette stratégie peut décourager. Mais cette lassitude fait partie de son éthique : il ne s’agit pas d’offrir un récit apaisé mais de mettre le spectateur en condition, de le plonger dans l’état même de son personnage. C’est un cinéma qui ne cherche pas à séduire mais à éprouver.

Quelle lecture en tirer ?

À tombeau ouvert est une réflexion sur la fatigue morale, sur la ligne fragile où le soin se confond avec la perdition. C’est un film qui ne donne pas de solution, mais qui expose l’envers d’une société : celle qui laisse les plus vulnérables aux mains d’hommes eux-mêmes vulnérables, usés par l’impossible exigence de sauver tout le monde. Scorsese transforme le chaos nocturne en matière cinématographique pour nous faire sentir, au plus près, ce que signifie travailler dans l’ombre de la mort.