Mirinda face à Panna. Seules dans un lit d’un vieil hôtel d’un Cambodge violent, dévasté, marqué par un génocide horrible, et la violence des khmers rouges qui ne cessent de hanter les mémoires. Confrontée à cette petite fille muette, abandonnée par ses parents, perdue dans ces décors âpres, durs et brutaux, un monde se dévoile à Mirinda. Jusqu’alors piégée par la vision qu’elle porte sur son corps, sur son devenir en tant que « femme » ; prisonnière du temps qu’elle tente en vain de rattraper, de la jeunesse féminine qu’elle veut se créer ; par la découverte de cette petite cambodgienne, son quotidien se voit chamboulé et progressivement elle affirme une beauté intérieure, une force qui lui permet de combattre et de résister dans cette société parfois déshumanisante. Mais le cheminement est long et difficile. Elle se questionne. Que faire de cette jeune fille ? Doit-elle continuer à vivre dans ce monde cruel ? Dans un plan séquence, les deux êtres sont réunis. C’est un long moment, qui dure. Mirinda prend l’oreiller, l’étouffe, se résigne, elles se regardent, elles s’embrassent.

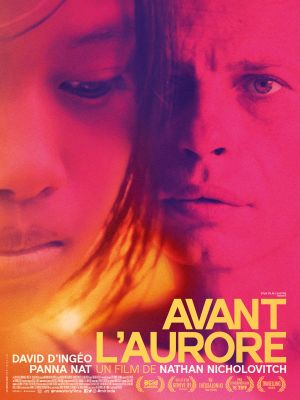

Le réalisateur Nathan Nicholovitch, en racontant la vie de ce travesti, révèle à la fois une réalité crue, un réalisme profond qui accroche et choque dès les premières images, et une forme de mysticisme, un parcours somnambulique. Ainsi un reflet du Cambodge, où le contexte historique et social difficile se mélange à la beauté des paysages et la bonté de certaines personnes, se mêle au destin de Mirinda, vieux travesti vivant dans un appartement délabré, qui progressivement accède à une forme de Salut grâce à une petite fille. Grandeur face à misère. Un monde intérieur qui se dévoile face au monde extérieur qui semble détruit. Le tout se faisant dans une forme d’ailleurs. La notion du temps disparait, ou se modifie. Chaque personnage semble vouloir le rattraper, mais il échappe. L’enquêtrice veut retourner dans le passé, Miranda veut retrouver sa jeunesse, et il y a Panna totalement détachée de notre réalité. D’une séquence à l’autre, aucun repère, aucun indice. Combien de temps s’est passé, combien de temps chaque scène dure-t-elle ? Une longue séquence en plan fixe suit d’autres plus rapides, faites de nombreuses ellipses. Ainsi, comme les personnages, le spectateur est perdu, tente en vain de se repérer.

Ce qui pose problème néanmoins c’est le rapport entretenu avec le décor dans lequel se déroule le film. La dimension sociale semble servir uniquement de prétexte. Nathan Nicholovitch tend par moment au cinéma critique et engagé, décrit par exemple des quartiers de prostitution, fait visiter son personnage un musée sur le génocide, mais cette intention n’est pas aboutie. Il fait primer le côté contemplatif, plus que la narration ou ne serait-ce que le côté informatif. La violence, le constat de l’effervescence perpétuelle du pays disparait peu à peu et tombe dans l’oubli. Alors que le travail de la lumières et du son tendait plus à représenter cela, il va s’engager dans une voie plus onirique.

Ce qui intéresse le réalisateur c’est la façon de montrer ses personnages, de mettre en avant le jeu de ses acteurs, souvent des êtres fragiles, seuls, différents. Une tension est créée entre la proximité souhaitée, avec de nombreux gros plan et un suivi permanent de Mirinda, et une distance avec le spectateur avec des images fortes, comme dans l’ouverture du film dans laquelle Miranda est de dos, dans l’ombre et loin. L’entrée dans la subjectivité est incomplète, du fait que les personnages eux-mêmes ne se connaissent pas.

Le corps des personnages est au centre de l’intrigue. Le corps est beau ou abimé, jeune ou vieux. Celui de Miranda le préoccupe. C’est un corps vieillissant et fragile. David d’Ingeo se donne entièrement, dans de belles scènes où il est mis à nu. Allongé dans son lit le torse gonflé et filmé de manière imposante, assis devant sa fenêtre en contre-jour, ou bien dansant, se mouvant. Le corps réduit à la beauté plastique, ou objet de vente dans cette société, devient le moyen de communication. Avec Panna il ne parle pas avec des mots mais avec des regards, des gestes. Le récit se fait alors dans les personnages, la narration est à travers leur pensée, leur volonté, et leur manière de déambuler à travers les nombreux paysages et lieux qu’ils traversent, mais qui reviennent sans cesse. L’importance donnée à l’acteur explique le peu de découpage. Le film se détache par sa lenteur, sa façon d’exprimer l’évolution et de la perturber par des coupures. Mais de ce fait beaucoup de choses restent dans la simple suggestion, et il y a de nombreux non-dits qui interrogent et laissent perplexes. Tandis que le film semble laisser place aux interprétations, rien de véritablement concret ne se dégage, aucun propos ne parait soutenu.

Sous l’apparence d’un film initiatique, d’un road-movie, Nathan Nicholovitch livre un film qui évade et accroche par sa dureté, sa manière de filmer les choses telles qu’elles sont, dans la durée. Mais le parcours ne mène à rien. Les séquences se répètent, les mêmes lieux reviennent, et malgré cette part mystique transcendante qui élève vers un ailleurs, nous sommes sans cesse rattaché à une réalité qui n’est pas vraiment montrée et expliquée.