En 1994, le groupe Jon Spencer Blues Explosion sort l’album Orange, l’un des disques les plus emblématiques du groupe new-yorkais connu pour sa fusion explosive de blues, de punk, de rock'n'roll et de funk. L’album est un concentré d’énergie brute, porté par une esthétique lo-fi et un sens aigu de la déconstruction musicale : riffs distordus, samples inattendus, groove primitif et attitude garage. L’album marque un tournant pour le groupe, qui y affirme une identité sonore unique, fondée sur l’improvisation contrôlée et l’exubérance.

Edgar Wright, jeune réalisateur en devenir, passionné de cinéma et de musique découvre l’album, et plus particulièrement le morceau Bellbottoms, il est frappé par son crescendo irrésistible et sa structure rythmique. Wright explique souvent que la chanson a immédiatement évoqué pour lui une scène très précise de cinéma : un conducteur qui attend le bon moment pour s’élancer, accompagné par la montée musicale, puis une poursuite effrénée parfaitement calée sur les ruptures et accélérations du morceau.

En 2003, Wright obtient l’opportunité de réaliser le clip du morceau Blue Song pour le groupe Mint Royale. Il y voit l’occasion de matérialiser son idée de longue date : une scène de braquage et de fuite chorégraphiée sur une chanson précise. Le clip met en scène un chauffeur effectuant des manœuvres en parfaite synchronisation avec la musique, tandis que ses complices commettent un hold-up. Le résultat devient un petit phénomène, apprécié pour son originalité, son humour et son montage musical. Pourtant, malgré le succès, Wright ressent une frustration : il a mis en images une idée qu’il jugeait puissante, mais seulement sous la forme d’un clip de quelques minutes, alors qu’il imaginait depuis longtemps quelque chose de plus vaste, de plus cinématographique.

En 2007, Wright affine sa vision. Il ne souhaite plus seulement une scène synchronisée à une chanson, mais un film entier orchestré autour de la musique, où chaque action, chaque mouvement, chaque coup de feu et chaque coup de frein s’accordent exactement au rythme sonore. Cette idée devient la pierre angulaire de son projet : un film d’action musical. Le personnage principal serait un conducteur hors pair ne pouvant fonctionner que grâce à la musique qu’il écoute. Wright prévoit très tôt la sélection des morceaux et imagine même certaines scènes avant d’en écrire le scénario, purement à partir des chansons.

Steven Price s’associe à Edgar Wright pour donner une identité sonore homogène au futur film du réalisateur. Price comprend parfaitement les besoins du film : créer des transitions musicales naturelles, des rythmiques internes, et un tissu sonore qui s’intègre aux chansons déjà choisies. Son travail consiste aussi à composer des nappes et motifs qui permettent au montage de rester fluide, tout en renforçant l’idée que la musique fait partie intégrante de la psyché du personnage principal.

Paul Machliss, monteur principal du film, va jouer un rôle déterminant et inédit car le montage devient l’un des pivots techniques les plus complexes du projet. Il va devoir synchroniser méticuleusement l’image avec la bande-son, non pas en post-production comme habituellement, mais directement sur le plateau. Machliss s’installe sur le lieu de tournage avec une station de montage mobile, ce qui est extrêmement rare dans l’industrie. Cela lui permet de vérifier en temps réel que chaque prise respecte les timings musicaux, chaque geste, chaque mouvement de caméra, chaque chorégraphie d’acteur ou de cascadeur.

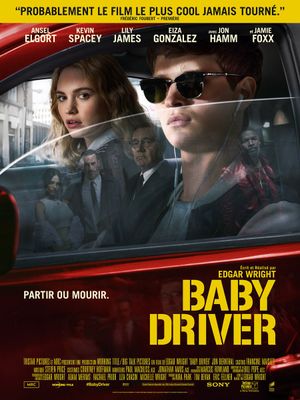

En 2017, Baby Driver sort au cinéma après des années de préparation, d’écriture et de réglages techniques.

Il est effectivement fascinant de voir ce que l’équipe du film parvient à orchestrer. Les scènes d’action, déjà redoutablement efficaces en elles-mêmes, se trouvent transcendées par ce montage d’une précision chirurgicale, où chaque coup de feu, chaque changement de vitesse, chaque pas et chaque virage épouse exactement le rythme de la bande-son. Cette synchronisation totale donne aux séquences une énergie presque musicale, une sorte de danse mécanique qui transforme les poursuites en véritables morceaux de bravoure audiovisuels. Le spectateur ne regarde plus seulement l’action : il la ressent, emporté par une euphorie rythmique qui rend l’ensemble jubilatoire, percutant, et totalement unique dans le paysage du cinéma d’action contemporain.

Ansel Elgort prête ses traits à Baby, un jeune chauffeur virtuose dont la vie entière semble filtrée à travers ses écouteurs. Personnage mutique, souvent refermé, il ne communique vraiment qu’au travers des morceaux qu’il choisit, comme si la musique exprimait pour lui ce qu’il n’arrive pas à dire. Ce rapport presque vital au son sert autant de refuge que de carburant. Baby évolue dans un monde bruyant, violent, dominé par des criminels plus agressifs les uns que les autres, et c’est la rencontre avec Debora, une serveuse rêveuse et bienveillante, qui fissure enfin sa carapace. Avec elle, Baby découvre la possibilité d’une vie au-delà de la criminalité, d’un avenir où le silence n’est plus synonyme de douleur mais de liberté.

Lily James compose une Debora à la fois simple, solaire et absolument irrésistible. Elle incarne l’espoir, la douceur, la légèreté dans un univers autrement écrasé par la brutalité et la paranoïa. Debora devient pour Baby bien plus qu’un simple intérêt romantique : elle est un horizon. Elle lui fait entrevoir la promesse d’une route ouverte, d’une échappée belle vers un ailleurs rêvé. À son contact, Baby se métamorphose presque ; lui qui se contentait de se laisser porter par la musique trouve enfin sa voix, littéralement. Avec Debora, il se permet de parler, de raconter, de s’ouvrir. Elle est la seule personne auprès de qui il n’a plus besoin de bande-son pour exister.

Kevin Spacey campe Doc, le cerveau derrière les braquages. Dans le rôle du planificateur méthodique, difficile à cerner, mélange de mentor, de patron et de bourreau potentiel, Spacey excelle. Son phrasé posé, sa présence calme mais intimidante établissent immédiatement son autorité. Doc n’a pas besoin de hausser la voix pour être terrifiant : sa maîtrise, son sang-froid, sa capacité à manipuler les ego explosifs qui l’entourent suffisent à imposer le respect. Il représente à la fois la stabilité et le piège du monde criminel dans lequel Baby est empêtré. Avec lui, rien n’est laissé au hasard… Et tout peut pourtant déraper en une fraction de seconde.

Autour de Kevin Spacey gravitent des personnages hauts en couleur incarnés par un casting spectaculaire : Jon Bernthal, Jamie Foxx, Jon Hamm, Eiza González… Chacun apporte une intensité propre, un style, une folie qui enrichit l’univers du film. Bernthal incarne la menace brute, Foxx la paranoïa explosive, Hamm le charme dangereux, González la séduction armée. Ce sont des personnages tellement forts, tellement extrêmes et charismatiques qu’ils semblent presque prêts à tenir leur propre film. L’alchimie entre ces comédiens contribue largement à l’identité du long-métrage, poussant chaque scène à son paroxysme émotionnel ou spectaculaire.

Le couple Buddy et Darling incarne une version moderne, sexy et ravagée de Bonnie & Clyde. Ils vivent leur romance au bord du précipice, entre passion dévorante et violence permanente. Leur relation semble indestructible jusqu’à la rupture finale, où Buddy, brisé par la perte de Darling, bascule dans une spirale de vengeance. C’est à ce moment-là que l’on comprend que les véritables Bonnie & Clyde du film ne sont pas eux, mais bien Baby et Debora : un couple prêt à défier le monde pour vivre librement, mais animé par l’espoir plutôt que par la destruction. Ils représentent une alternative plus lumineuse, une version romantique et salvatrice là où Buddy et Darling n’étaient que flammes et ravage.

Baby Driver est un film où la technique rencontre l’émotion, où l’action devient musique et où la musique devient langage. Edgar Wright y orchestre un ballet cinématographique sans équivalent, soutenu par une distribution exceptionnelle et une mise en scène qui transforme chaque scène en expérience sensorielle. Le film raconte autant une histoire d’amour qu’une histoire de fuite, autant un conte moderne qu’une symphonie de moteurs et de rythmes battants. Et au cœur de cette œuvre rythmée, il y a un jeune homme qui découvre que la musique peut vous sauver… Mais qu’elle peut aussi vous guider vers une vie meilleure, tant que quelqu’un est prêt à vous tendre la main.