On entre dans Carte sur table comme dans un cabaret d’espions : par la porte du faux, du clinquant, du carton-pâte et du génie bricoleur. Jesús Franco, jeune Tintin ibérique à la caméra nerveuse et à l’imagination survoltée, signe ici un film qui n’en est pas un : un pastiche, un carnaval, une explosion de pellicule et de dérision. C’est un film policier burlesque, un James Bond de bric et de broc, une opérette d’espionnage tournée à la colle forte et au whisky coupé à l’eau.

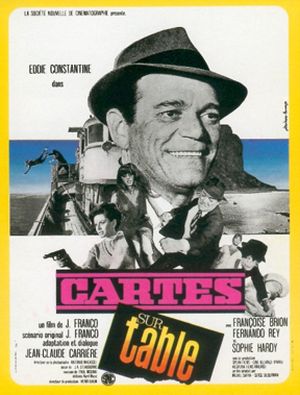

Eddie Constantine, en Al Pereira, promène son imper froissé et son sourire fatigué dans un monde où rien n’est vrai : ni les femmes (fausses blondes de série Z), ni les gadgets (qui fument, clignotent, explosent trop tôt), ni les ennemis (zombies mécaniques montés sur ressorts). Il tire, il trinque, il trébuche — et tout le film semble tourné dans ce même état de demi-ivresse joyeuse où la logique se dissout dans la parodie.

La mise en scène, elle, est une fête foraine. Franco cadre tout et n’importe quoi, souvent les deux à la fois. Les zooms jaillissent comme des fusées, les panoramiques tournent à la toupie, les coupes tombent au hasard, mais la magie opère : derrière le chaos, une jubilation palpable, un sens du rythme absurde, un plaisir enfantin de filmer pour le plaisir. Le montage, taillé à la serpe, donne l’impression d’un rêve monté sur ressorts ; la photographie d’Eloy Mella, toute en contrastes surexposés, fait briller Alicante comme un décor de vacances atomiques.

Et quelle Alicante ! Ses plages blondes, ses terrasses gorgées de soleil, ses voitures aux chromes étincelants : Franco transforme la côte espagnole en un décor de bande dessinée vivante. Chaque plan est une carte postale hallucinée où le kitsch devient beauté. On croirait voir Tintin chez les espions tourné par un cousin anarchiste de Godard.

La musique emballe le tout : un jazz de cabaret qui swingue, une valse d’opium et de saxophone. Les dialogues, eux, sont des aphorismes de zinc : “Fais-moi confiance, je mens toujours”, “Les robots n’ont pas d’âme, mais ils votent mieux que moi”. Le film semble improvisé, mais tout est millimétré dans le chaos.

Et puis il y a Fernando Rey, l’élégance diabolique incarnée, qui trame des complots avec la douceur d’un chat. Françoise Brion, sublime et absurde, joue la femme fatale en mission de charme, tandis que Edy Constantine passe, cligne de l’œil, et fait chavirer la lumière.

Techniquement ? Catastrophe et merveille. Les effets spéciaux sont d’un autre monde : robots de seconde zone, éclairs peints sur la pellicule, explosions en mousse, doublages hasardeux où les lèvres et les voix divorcent sans rancune. Mais ce bricolage devient poétique : le faux devient style, la maladresse devient charme.

Carte sur table n’est pas un film, c’est un délire organisé, une cure de bonne humeur cinématographique. On y rit comme des baleines, on s’y perd comme dans un rêve éveillé. C’est du cinéma libre, irrévérencieux, joyeusement bancal — l’anti-Hollywood par excellence.

Verdict :Un joyau de l’absurde, un chef-d’œuvre du faux, un hymne à la série B européenne. Franco s’amuse, Constantine s’en fout, Brion s’enflamme, Rey complote, et nous, spectateurs, nous rions, ébahis, devant cette orgie de faux gadgets, de zombies et de chinois ni moi .Rien n’est vrai, tout est film. Et c’est pour ça que c’est beau.