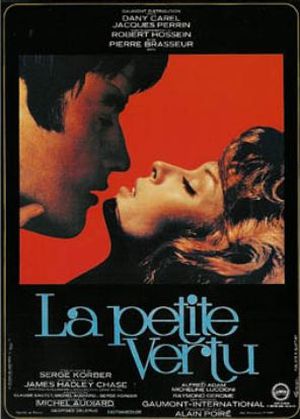

Signé Serge Corbert, La Petite Vertu se range dans cette catégorie de films des années 60 qui oscillent entre chronique urbaine et comédie de mœurs, avec un scénario qui aurait sans doute gagné à faire un peu de cardio.

D’emblée, les dialogues de Michel Audiard claquent comme des verres au zinc. C’est du velours imbibé d’acide : on sourit, parfois on grimace, mais on salue le style. Certaines répliques sont tellement affûtées qu’on craint qu’elles coupent le pellicule.

Dany Carrel brille comme un néon sur les quais de Seine : un jeu juste, un regard un peu perdu, mais une vraie présence. Jacques Perrin, toujours aussi propre sur lui, réussit à rendre crédible le photographe rêveur, même si on aimerait parfois qu’il ait un diaphragme plus ouvert (je parle de son jeu, pas de son appareil).

En second rideau — mais pas en seconde zone — Robert Hossein, Pierre Brasseur et Alfred Adam viennent rappeler que les seconds rôles de l’époque savaient voler la vedette sans faire de bruit. Un Michel Créton encore en rodage vient compléter le tableau : un petit rôle, mais un grain de sel nécessaire.

Visuellement, c’est du beau travail : Paris y est filmé comme une carte postale légèrement jaunie — ce qui, paradoxalement, donne envie d’y retourner. Les plans de rue du début sont un vrai plaisir d’archéologue urbain : vitrines, pavés, passants, tout un monde disparu.

Mais la mise en scène manque d’un petit coup de manivelle : la narration ronronne un peu, le rythme s’essouffle, et on sent parfois que la caméra aurait aimé courir... mais qu’on lui a retiré ses baskets.

Et oui, c’est en couleur — une couleur un peu pâlotte, comme un pastis trop allongé. On se surprend à rêver le film en noir et blanc, où les ombres auraient mieux masqué les faiblesses et ajouté cette tension dramatique que la palette pastel n’atteint jamais tout à fait.

Le film prétend explorer le monde interlope de la prostitution et du larcin, mais il le fait avec la pudeur d’un catéchiste. Le “milieu” paraît presque fréquentable, les truands bien coiffés et les filles en goguette trop bien éclairées. On est plus proche d’une fable morale que d’une descente dans la fange.

Bref, c’est du cinéma d’après-guerre sous calmants : gentiment subversif, mais jamais vraiment sale. Un film qui se regarde comme un vieux 45 tours : un peu rayé, pas très rapide, mais avec une mélodie entêtante. De la vertu, oui — mais petite, comme le titre l’indique.