Le 17 novembre 2018, le mouvement dit des gilets jaunes, mouvement de protestation non structuré, apparu spontanément quelques semaines auparavant via les réseaux sociaux dans le but de manifester contre la hausse des carburants s'organise en blocages de routes, de ronds-points et de manifestations tous les samedis.

NE LISEZ PAS SI VOUS N'AVEZ PAS VU LE FILM. J'EN DIS PEUT-ÊTRE TROP.

Ce jour-là, le mouvement prend de l'ampleur. Les rassemblements se comptent par milliers dans toute la France mais à Paris, la manifestation se tend progressivement et les échanges entre manifestants et forces de l'ordre deviennent de plus en plus violents. Les premières images du film sont un mélange d'images d'archives et de fiction, montrent une confusion totale et des scènes dignes d'un pays en guerre.

Un jeune homme, Guillaume, venu de sa lointaine province du sinistre Grand Est pour manifester pour la première fois avec sa mère et des amis se perd dans les rues de la Capitale qu'il ne connaît pas. Il se retrouve grièvement blessé à la tête par un tir de LBD (Lanceur de balles de défense ou flash-ball). Cette arme est légalement utilisée par la police et la gendarmerie françaises dans un but dissuasif. Le détenteur de l'arme et responsable du tir ne peut en aucun cas viser la tête. Le cas de Guillaume dont la mère porte plainte devient le Dossier 137 dont Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale) ou Police des polices. Ce service a pour mission de veiller au respect par les fonctionnaires de police des lois et règlements. En gros cette police et ici Stéphanie est chargée d'enquêter sur d'autres policiers ce qui ne la rend guère populaire auprès de ses collègues.

Les vidéos de surveillance mais aussi un témoin majeur qui a tout filmé au smartphone sont un atout précieux. Disséminées dans la ville les caméras permettent de suivre le parcours d'un petit groupe de cinq hommes et il ne fait aucun doute que l'un ou d'eux d'entre eux ont tiré et touché Guillaume. La mission de Stéphanie consiste à établir la responsabilité du tireur.

Difficile avec un sujet tellement sensible de ne pas prendre parti ou en tout cas de s'interroger. D'un côté un jeune homme innocent de toute faute, blessé et handicapé à vie, de l'autre, des policiers armés réquisitionnés dans la plus grande confusion et en toute urgence pour tenter de maintenir l'ordre. Une mission pour laquelle la plupart d'entre eux n'est pas formé. J'apprends ici qu'en langage policier, impacter signifie pouvoir tirer (une sorte de licence to shoot).

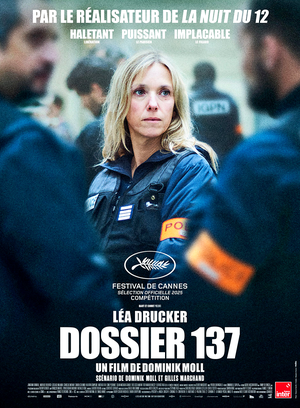

Dominik Moll s'empare donc de la tache monumentale d'essayer de réconcilier deux camps face à ce que l'on appelle désormais les violences policières. Il nous donne tous les éléments du dossier et place en tête des débats l'impeccable, irréprochable et excellente Léa Drucker. Toute menue parmi ses collègues impliqués qui la toisent, restent évasifs, feignent l'amnésie ou mentent éhontément, elle tient tête et entend coûte que coûte faire la lumière sur les responsabilités. Le déroulé des faits et la progression de l'enquête sont absolument passionnants et l'on ne cesse d'osciller entre l'empathie (qui jamais ne nous quitte) pour Guillaume, face à ce qui lui arrive absolument injuste et révoltant et la compréhension pour la mission des flics lancés dans une bagarre à laquelle ils ne sont pas préparés et finit par les dépasser. C'est sans doute dans ce moment de flou que les plus déstabilisés, les plus violents incapables de se maîtriser s'expriment et finissent par donner une image détestable de l'ensemble des services de police. Le scénario est d'une solidité sans faille et n'omet rien, pas même les pressions internes auxquelles Stéphanie est soumise.

Il n'est pas inintéressant de découvrir en parallèle la vie privée de Stéphanie, divorcée d'un homme également policier (aaaaah Stanislas Mehrar) dont la nouvelle compagne est membre d'un syndicat de la police (la scène entre les deux femmes est ratée car trop didactique) et mère d'un ado qui fera une très belle démonstration de kata. Pas plus que de voir Stéphanie se détendre avec ses collègues au bowling. Je n'ai par contre pas compris du tout l'intérêt de faire en sorte que Guillaume, la jeune victime vive à Saint-Dizier mais surtout que Stéphanie (l'enquêtrice) en soit également originaire. Elle retourne donc régulièrement à Saint-Dizier (son crachin, sa grisaille...) ce qui donne l'occasion de revoir la tour Miko (très présente ici) reconstituée en carton. Mais les scènes qui montrent Stéphanie suivre la mère de Guillaume au supermarché puis se rendre chez elle pour lui annoncer le verdict sont complètement invraisemblables et ne cadrent pas avec la conscience professionnelle dont elle fait preuve. Compte tenu de sa rigueur, je ne pense pas qu'elle se serait comportée différemment, avec moins d'exigence et de précision si la victime venait de Lefrincoucke.

Cette intrusion ou cet écart donne néanmoins lieu à une scène avec sa supérieure hiérarchique (de nombreuses femmes occupent des postes hauts placés dans la police) très intéressante où il est question de "biais". On reproche alors à Stéphanie d'accorder une importance particulière à ce dossier au prétexte que la victime est originaire de Saint-Dizier (+ un autre détail que je vous laisse découvrir) ce à quoi elle répond que le fait d'enquêter sur ses collègues policiers devrait alors aussi être considéré comme un "biais". J'explique mal, vous comprendrez mieux en voyant le film.

Cette petite réserve exceptée et même si le réalisateur ne montre jamais les débordements côté manifestants, ce film confirme qu'il s'intéresse de près à ce pays mal en point. Après La nuit du 12, autre passionnante enquête poisseuse, le réalisateur pousse une nouvelle fois la porte des locaux de la police et c'est toujours aussi palpitant. Comme dans La nuit du 12, il y a un chaton, mais cette fois il est blanc...