Certes les films japonais sont souvent très japonais. Mais alors celui-ci m’a enchanté par son caractère excessivement japonais. Il m'a déçu vers la fin quand il a cessé de l'être.

Tout d’abord les lieux emblématiques de la culture japonaise. Le ryokan, auberge traditionnelle, les sources chaudes et le temple shinto. Lieux du calme, de la détente et de l’ordre qui vont se retrouver plonger dans un chaos relatif et bon enfant, où l'hystérie est temporaire et la mort ne prête à aucune conséquence. La boucle apaise et ressuscite. Dans une variante occidentale, tous les personnages seraient devenus fous et se seraient mis à s'entretuer avec force hurlements et force effusions de sang gasparnoesques. Que nenni ici, la rivière coule calmement et la neige tombe. Ambiance Shimizu, mais ce n’est pas une épingle à cheveux qui vient perturber la petite totalité harmonieuse de l’auberge.

Le traitement d’une subtilité toute japonaise du thème du confinement. Qu’est-ce que ça fait d’être confiné non pas dans l’espace mais dans le temps ? Il y a le mouvement, il faut se déplacer plus vite (courir, prendre la voiture) pour avoir accès à d’autres personnages, d’autres lieux et d’autres interactions. On a parfois l’impression que la boucle temporelle est traitée comme un incident climatique ou une catastrophe naturelle (inondation, tempête de neige). Parce qu’ils sont soumis à l’impératif d’action, les personnages rabattent spontanément le temps sur l’espace (voir la scène très drôle du cuisinier savant qui tente d'expliquer la situation, schéma à l'appui, dans le peu de temps qui lui est imparti).

Le sens du devoir japonais. Dans les premières minutes du film, il est intéressant de voir comment le personnel de l’auberge fait face au phénomène. Il est évident qu’ils ne comprennent pas plus que leurs clients ce qui se passe mais ils mettent tous un point d’honneur à continuer à assurer leur service du mieux qu’ils peuvent. Ils sauvent les apparences, ils se plient en quatre pour leurs clients alors qu’ils sont eux-mêmes au bord de la crise de nerf. Géniale idée de la serveuse qui fond en larme parce qu’elle n’arrive pas à faire chauffer le saké en moins de deux minutes. Parfois il n’y a rien à faire, il faut attendre que le saké chauffe comme il faut attendre que le sucre fonde.

Le maximalisme japonais. Je ne connais pas bien les films de boucle temporelle, à part l’inévitable Jour de la marmotte et le vidéoludique Edge of tomorrow, mais cette idée d’une boucle si brève est vraiment malicieuse et infernale, digne d’un Dupieux ou d’un rêve fiévreux. Au revoir le sympathique film de Harold Ramis. Vingt-quatre heures c’est beaucoup trop long, Junta Yamaguchi ne nous accorde que deux minutes ! On ne se baigne jamais deux minutes dans le même fleuve.

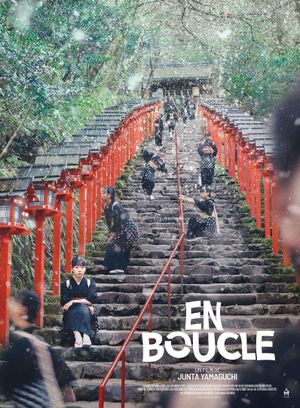

La présence du shintoïsme. La croyance la plus ancestrale, câblée au plus profond des âmes japonaises. La beauté du temple aux colonnes rouges. Le point d’orgue du film, à mon sens, c’est lorsque la jeune employée Mikoto explique qu’elle est responsable de la boucle parce qu’elle a adressé une prière à la divinité de la rivière pour que le temps s’arrête et que le jeune commis de cuisine dont elle est amoureuse ne parte jamais en France. Que voilà une idée gracieuse ! Que voilà une explication satisfaisante pour l’esprit ! Un phénomène aussi extraordinaire qu’une boucle temporelle mérite une cause surnaturelle. Pourquoi la boucle ? Le film ose répondre : parce que le shintoïsme. Parce que la foi. Parce que la croyance. Parce que la prière. Parce que l’amour. La divinité de la rivière a entendu la jeune Mikoto et l’a exaucé. L’espace d’un instant, j’étais étonné par la finesse de cet entrelacement des motifs de la nature, du temps et de la religion dans ce petit film qui ne payait pas de mine. Mais mon étonnement a été de courte durée. Plus ou moins de deux minutes, je l’ignore.

Tout s’effondre lorsque la visiteuse du futur, déesse ex machina littérale, apparaît et que le film devient une espèce de téléfilm semi-comique, semi-science-fictionnel. Pourquoi avoir ajouté une seconde explication, une explication rationnelle et technique ? Pourquoi avoir mis cette capsule-navette temporelle ridicule qui ne ressemble à rien d’autre qu’à un cuiseur à riz géant ?! Quelle faute de goût ! Mon hypothèse, c’est l’influence du cinéma coréen. Il faut toujours qu’ils en rajoutent, qu’ils en fassent trop, les Coréens. Regardez Parasite, c’est un bon film mais il n’en finit pas. Vous croyez que c'est fini et ch'plotch! on vous remet une couche de crème sur votre tarte à la crème. Même Hong Sang-Soo arrive à en rajouter dans un film d'une heure dix. Regardez bien. River cesse de fonctionner quand il cesse d’être japonais. Quand il se coréanise. Il n’est pas facile d’atteindre le sublime. River l’a juste effleuré. C’est déjà ça. A partir d’un certain nombre de films visionnés on n’a plus l’ambition démesurée de voir une grande œuvre mais juste d’être en présence d’une petite idée. Qu’il me soit permis cependant de faire la remarque suivante : le plus naturel aurait été de s’en tenir à l’explication surnaturelle.

C’est ainsi qu’avec une certaine outrecuidance, je réécris la fin : la prière de Mikoto seule ne suffisant pas, tous les personnages joignent leurs forces et prient ensemble le kami de la source. La patronne élégante, le gérant diligent, la serveuse angoissée surmontant sa panique, l’écrivain à l’inspiration retrouvée et l’éditeur rassuré, les deux amis réconciliés, les cuisiniers rassérénés, le chasseur désuicidée et même la jeune femme du futur (qui ne viendrait donc plus du futur mais serait juste un personnage comme ça, auréolée de mystère, sans justification précise dans l’économie du récit, peut-être l’incarnation d’une autre force de la nature, la montagne ou que sais-je).

Compatissante, la divinité de la source accède à leur prière à tous et met un terme à la boucle temporelle. Ils se jettent dans les bras les uns des autres. Allégresse. Le jeune commis décide de rester au Japon pour vivre son amour avec Mikoto. Beaucoup de pathos. Image du drapeau du Japon. OWARI.