Dans la tradition des films sur les boucles temporelles, Junta Yamaguchi s’illustre comme un cinéaste potentiellement bloqué lui-même dans un processus créatif. Pour son deuxième long métrage, il reprend en effet exactement le même dispositif que le précédent (Deux minutes plus tard, 2020) soit l’histoire de protagonistes bloqués dans une boucle temporelle de deux minutes.

Le procédé est déjà en soi original par rapport aux récits plus traditionnels sur le sujet, qui, depuis Un jour sans fin, envisagent plutôt la répétition d’une journée. Ici, les 120 secondes mettent en place une forme d’urgence, largement soutenue par le fait que chaque boucle est filmée en plan-séquence pour exacerber la sensation du temps réel.

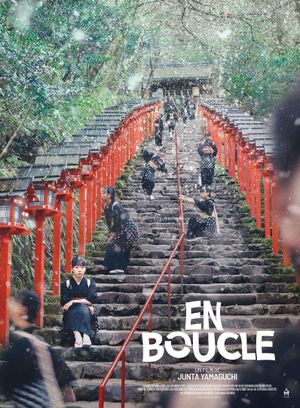

Toute la première partie est évidemment dévolue à la prise de conscience du paradoxe, et la panique qu’il engendre. L’exploitation comique est particulièrement bien rendue, puisque l’action se passe dans un hôtel où il va falloir, à chaque répétition, prévenir et gérer les différents clients : ceux qui mangent à l’infini, celui qui sort de son bain, celui qui tente d’écrire un roman. Le point de départ sur une employée dévouée, condamnée à remonter incessamment le même escalier pour aller gérer la situation, dévoile aussi l’un des enjeux majeurs sur l’alinéation par le travail. Car à l’inverse de Deux minutes plus tard, où chaque seconde comptait, Yamaguchi fait de ces deux minutes un espace de liberté : à la panique succède une forme d’euphorie permise par le temps suspendu, et un brusque changement de rythme où un duo se forme pour jouer la répétition des rendez-vous et des fugues, parfaitement conscients de la bulle narrative et cinématographique dans laquelle ils évoluent. La caméra qui les poursuit semble alors accompagner avec une véritable tendresse ce parcours atypique, condamné à revenir sans arrêt au même point, mais qui s’enrichit à chaque occurrence d’une complicité croissante entre les protagonistes.

Le décor montagneux et isolé, au bord de la rivière approfondit cette proximité avec le fantastique ou le mysticisme, et permet à la fable d’évoluer vers un parcours philosophique où chacun s’interroge sur les raisons qu’il aurait de souhaiter l’arrêt du temps. Et si la résolution finale semble davantage lorgner du côté de la fantaisie burlesque, les personnages ne perdent rien de ce qu’ils ont pu accumuler au fil de ces répétitions qui doivent logiquement se conclure par l’ascension d’un superbe escalier permettant un surplomb sur leur condition.