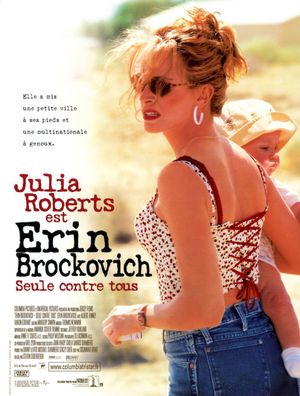

Il est des films qui, en s’adossant à un fait divers judiciaire, dépassent le simple cadre du récit véridique pour toucher à quelque chose d’universel : la possibilité pour une voix solitaire de fissurer l’édifice colossal d’un système. Erin Brockovich, seule contre tous raconte l’histoire d’une mère célibataire sans formation juridique qui, par sa ténacité, parvient à faire condamner une multinationale coupable d’avoir empoisonné une communauté entière. Mais réduire le film à ce résumé serait passer à côté de son essence. Ce qui importe n’est pas tant la victoire finale que la manière dont Steven Soderbergh la met en scène, transformant l’enquête en épopée intime, la procédure en drame charnel, la justice en matière cinématographique. Ce qui suit n’est donc pas une simple analyse technique ou narrative, mais une tentative d’approcher ce mystère : comment un film d’apparence classique peut-il devenir à la fois manifeste féministe, geste politique et poème visuel sur la persistance d’une femme à dire « non » au silence.

On sort d’Erin Brockovich avec la sensation d’avoir vu un visage travailler à rétablir le monde, et non la figure mythique d’un combat imaginé. Le film ne s’offre pas comme un manifeste poli ni comme un documentaire de salon ; il se donne comme un corps sonore et visuel qui invente une forme de persuasion. Cette persuasion tient à la façon dont la mise en scène transforme l’enquête en expérience charnelle : la caméra ne dit pas seulement ce qu’elle voit, elle se met au service d’un point de vue incarné, elle épouse la diction, les gestes, l’occupation de l’espace par une femme dont l’autorité naît de l’obstination. Chez Soderbergh, le cinéma retrouve ici sa capacité à politiser ce qui est intime sans le réduire à une démonstration.

Il faut comprendre d’emblée que la force du film procède moins d’un montage d’effets que d’un tissage patient entre chair et dispositif. Julia Roberts n’est pas simplement dirigée ; elle est écoutée par l’image. Les gros plans laissent affleurer les textures de la peau, le mouvement des lèvres, la dialectique entre parole hâtive et raisonnement tenace. Ce n’est pas un plan pour montrer une expression, c’est un plan qui demande à être habité. Le cadrage, souvent serré, ne cherche pas l’emphase mais l’intimité engagée ; la profondeur de champ restreinte concentre la perception sur ce qui compte, les mains qui tiennent un dossier, les yeux qui lisent une facture, la bouche qui refuse la banalisation du préjudice. Quand la caméra s’éloigne, ce n’est jamais pour exhiber un décor ; le travelling révèle alors la cartographie sociale, la manière dont des vies ordinaires s’articulent et se heurtent aux infrastructures qui les empoisonnent. Ainsi le plan-séquence, lorsqu’il surgit, n’est pas virtuose par vanité mais parce qu’il autorise la continuité du point de vue et la montée d’une tension réelle.

La scène que beaucoup retiennent n’est pas spectaculaire pour son dispositif mais pour sa vérité caméra-parole. Erin énumère, décompte, énonce le plausible avec la violence discrète d’une évidence : ce sont les chiffres qui disent le corps meurtri, mais c’est l’incarnation qui transforme le chiffre en accusation. Là réside l’intelligence formelle du film. Le montage évite la dissection froide et transforme la procédure en drame, non pas en dramatisation à grand renfort d’effets, mais par la simple accumulation de preuves humaines, par le montage alterné entre la salle d’audience et la cuisine d’une victime, entre le formulaire et la chambre d’un enfant malade. Ces raccords établissent des correspondances morales ; ils font du montage un acte d’alliance entre les regards plutôt qu’un instrument d’illustration.

La photographie, travaillée comme une palette tactile, n’est pas un atout décoratif mais la condition même de la vérité filmique. Les choix d’étalonnage et la granularité de la pellicule rendent la matière palpable. Les intérieurs modestes prennent l’épaisseur d’un tableau, la lumière latérale sculpte les visages, l’ombre devient signe de déni. De la sorte l’image ne dit pas seulement où se joue l’injustice, elle la montre échancrant le quotidien, et c’est cette précision picturale qui donne au récit sa charge morale. Le son, discret et précis, fait résonner ce qui compte : le bruissement d’un dossier, la respiration d’un témoin, la résonance d’un nom prononcé. La partition n’entre pas en compétition avec la parole ; elle l’accompagne comme un léger contre-chant, un motif nerveux qui ponctue sans surligner. La manière dont le son place la parole au premier plan, sans la sanctifier, participe à la stratégie générale du film : rendre audibles des existences que la bureaucratie et la technicité tendent à rendre muettes.

Il serait injuste d’isoler des qualités techniques comme si elles s’alignaient sur une liste d’éloges ; elles s’articulent et se répondent pour faire émerger une logique morale. La direction des comédiens, l’élaboration des cadres, l’économie du montage et la mesure de la bande-son travaillent de concert pour que l’avancée procédurale devienne drame humain. Albert Finney trouve là un contrepoint sans emphase, un mentor réticent qui ne vole jamais la scène, et Aaron Eckhart compose une présence affective qui n’annule pas l’autonomie de l’héroïne. Ces présences masculines sont représentées sans condescendance et sans flatterie : elles sont humaines, faillibles, parfois coopérantes, souvent complices, et toujours nécessaires. C’est précisément dans cette relation complexe avec les hommes que le film affirme son féminisme le plus solide.

Erin Brockovich est une ode au féminisme parce qu’elle place au centre la capacité d’une femme à produire du savoir et à le transformer en action. Ce féminisme n’est pas un slogan, il est une méthode. Il se manifeste dans la reconnaissance de compétences expertes issues du terrain, dans la construction d’un collectif par l’écoute, dans la patience d’un travail administratif transformé en arme. Le film dit que la force féminine n’est pas l’abolition de l’homme mais l’exigence d’être prise au sérieux, l’assertion d’une autorité née de la compétence et de l’empathie. Cette vision s’oppose frontalement à celle portée par Barbie en 2023, œuvre bavarde et spectaculaire qui croit défendre les droits des femmes en les érigant en tableau satirique. Là où Soderbergh montre la puissance d’un féminisme basé sur l’incarnation et la preuve, Barbie cédera aux effets et aux sentences morales, au théâtre de l’outrance qui finit par réduire la complexité à des caricatures. Cette différence n’est pas seulement esthétique ; elle est politique. Le film d’Erin refuse la facilité du moralisme et oppose au discours performatif la force d’un engagement laborieux. On peut ici, sans renoncer à la radicalité des combats pour l’égalité, tancer avec virulence la manière dont certains discours contemporains se parent d’un vocabulaire libérateur pour n’être qu’un appel à la condamnation sans examen. Le wokisme tel qu’il s’exprime par moments dans la culture dominante confond parfois la libération et la sentence. Soderbergh enseigne que l’on défend mieux les femmes quand on les écoute, quand on restitue leur parole et qu’on en fait matière d’action, et non quand on les convertit en figures d’un spectacle moral.

L’héroïsme du film n’est pas grandiloquent, il est réfractaire. Il tient à des détails : un formulaire retrouvé, un nom sur une lettre, un voisin qu’on persuade de parler. Ces éléments, rendus dramatiques par l’idée que la vérité est une somme de gestes et non une illumination, donnent au récit sa puissance exemplaire. Quand le film cède à quelques facilités sentimentales, ce n’est jamais pour flatter le goût du spectaculaire mais pour faire passer une idée, pour rendre accessible ce qui autrement resterait aride. Ces concessions sont conscientes et intégrées à la stratégie persuasive : elles servent la clarté sans annuler la complexité. Plutôt que des défauts détachés et pontifiants, ce sont des choix rhétoriques qui méritent d’être discutés dans le souffle même de l’œuvre.

En regardant aujourd’hui cette pièce de cinéma, on mesure aussi sa dimension pédagogique. Non pas une pédagogie académique mais une transmission par le sensible : elle montre comment se construit un dossier, comment une communauté se fédère, comment le droit peut être l’instrument de la justice. Le film réenchante la procédure en la rendant vivante, et c’est sans doute là sa leçon la plus durable. Il rappelle que la tempête judiciaire naît souvent d’un frémissement quotidien et que la victoire n’est pas un triomphe abstrait mais la reconnaissance d’une souffrance rendue visible.

La postérité de Erin Brockovich se mesure à cette capacité à conjuguer exigence et lisibilité. L’œuvre n’a pas besoin de se faire modernité ostentatoire ; elle gagne par la justesse des choix formels et la vérité des incarnations. Julia Roberts y tient une partition qui dépasse l’éclat de la star pour devenir le lieu d’une démonstration morale et esthétique. Soderbergh, loin de céder au spectaculaire, compose un appareil filmique attentif aux nuances, et c’est cette retenue qui permet au film d’atteindre la sphère du mythe, non pas en l’instituant, mais en le rendant plausible.

Si l’on devait résumer l’apport de ce film en une image : il s’agit d’une lumière qui, tenace, finit par pénétrer les fissures du monde. Elle n’éblouit pas, elle révèle. Elle transforme la petite rage d’une femme en loi de visibilité. C’est ce mouvement, à la fois discret et irrésistible, qui fait de Erin Brockovich, seule contre tous une des rares réussites où le cinéma, par la précision de ses moyens et la chaleur de son regard, parvient à rendre audible la voix d’une personne et à en faire la conscience collective d’une époque.