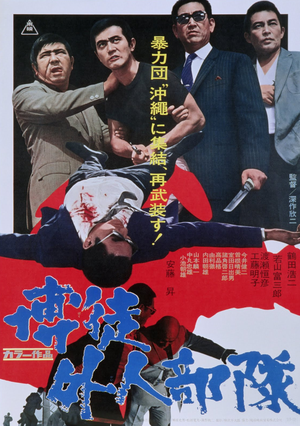

Les fans de cinéma japonais dont je fais parti frissonnent lorsque le nom de Kinji Fukasaku est mentionné, surtout si on parle du genre yakuza. Derrière ce nom se cache l'un des cinéastes les plus explosifs et visionnaires du Japon d'après-guerre, l'un des maîtres incontestés du yakuza eiga, un sous-genre où les épées et les long regards avec le coup fatal ont cédé la place aux revolvers et où les codes d'honneur se délitent sous la pression du capitalisme effréné et des ambitions individuelles. S'il fallait un film pour résumer cette veine électrique et tragique, Guerre des gangs à Okinawa serait sans aucun doute un candidat idéal.

Isolement en territoire isolé

Il y a des films qui sentent la poudre à canon, la sueur et la poussière des ruelles d'une Okinawa sous occupation américaine. Dès le début, nous sommes plongés dans une atmosphère collante et chaotique où la violence n'est jamais loin, jamais gratuite non plus. Fukasaku ne filme pas la violence pour la violence, il filme l'absurdité d'un monde où les règles sont écrites avec des couteaux et des revolvers. Le long métrage est une symphonie de coups bas, d'alliances fragiles et de loyautés constamment renégociées. Il nous offre une peinture sociale brute du Japon d'après-guerre où les yakuza exploitent le vide institutionnel et la corruption généralisée. Là où d'autres films de gangsters américains comme Le Parrain mythifient le crime organisé, Fukasaku le démystifie. Les hommes de main ne sont pas des princes du crime mais des chiens affamés prêts à se sauter à la gorge pour un morceau de territoire sous l'œil parfois complice ou indifférent des dirigeants de l'occupation américaine. Le démantèlement trouve d'une certaine manière une voix dans la pensée de Thomas Hobbes et son Léviathan : sans autorité légitime, l’homme redevient un loup contre l’homme. Okinawa devient ici un laboratoire sauvage de l’anomie sociale. L’un des grands thèmes du film est le déracinement. Les personnages sont à la fois exilés et orphelins d’une société stable. Okinawa, à la périphérie du Japon, devient sous la botte américaine un no man’s land où les anciens codes d’honneur des yakuzas traditionnels n’ont plus cours. Fukasaku filme des hommes perdus et déchirés entre un passé révolu et un avenir illisible. Le personnage de Masuo campé par un excellent Kōji Tsuruta, tout en rage contenue et regards durs, incarne cette jeunesse sans boussole qui doit négocier sa survie entre les ambitions fébriles des anciens clans et les nouveaux intérêts américains.

Tempête dans un verre d’eau

Malgré toute cette brutalité, il y a une étrange poésie. Fukasaku insère des plans extrêmement dignes, quasi baroques, où la beauté visuelle se détache nettement de l'ignominie des actes. Les visages des personnages sont en gros plan, mais les images transmettent une humanité brute : malgré leurs cicatrices et leurs visages sombres, on ressent leurs peurs, leurs espoirs brisés et leur ambition téméraire. C'est une humanité abîmée qui empêche que tout ne tombe dans une simple exploitation sauvage. Fukasaku montre également comment l'occupation américaine a favorisé cette instabilité à travers les marchés parallèles, le marché noir et les systèmes de justice auxiliaires. Les ombres des soldats américains en uniforme forment littéralement le terrain de jeu des gangs par leur simple existence. Comment un film de Fukasaku serait-il sans toutes ces séquences de combat chaotiques et haletantes ? Ce sont les caméras à main tremblantes, les mouvements saccadés et les ruelles étroites qui font qu'une simple étincelle déclenche la mêlée. Le montage nerveux donne à chaque affrontement une sensation de réalisme organique presque documentaire. L'action n'est jamais esthétisée comme dans le travail d'Akira Kurosawa. Avec Fukasaku, nous transpirons avec les personnages et nous nous enfonçons dans la boue. Finalement, Guerre des gangs à Okinawa est une méditation sombre et caustique sur la nature humaine qui se fraye un chemin à travers un monde dépourvu de règles stables. Fukasaku semble suggérer que ce qui se cache juste à l'extérieur de la sociabilité de notre façade publique, en d'autres termes, ce sont nos instincts d'engagement social et de territoire. Fukasaku naviguait déjà dans cette jungle sociale bien avant Battle Royale, où les alliances s'effondrent et la trahison est la monnaie de nombreuses alliances. Un fatalisme désabusé auquel on a du mal s'empêcher de sourire, parfois. Car, comme le disait Machiavel, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte d'un héritage. L'honneur se vend dans le monde de Fukasaku pour quelques billets, oui, mais chaque centimètre de territoire est acheté avec du sang. Une leçon impitoyable mais universelle.

Ouragan sous les tropiques

Pour emprunter une métaphore sur l’expérience visuelle du film, on peut dire que c'est une tempête tropicale, soit une tempête explosive, une bête à la beauté chaotique. Kinji Fukasaku, encore assez jeune et déjà brillant praticien en 1971, montre ici un modèle de film de yakuza où le réalisme brut entre dans le sens artistique, souvent au point de frôler l'abstrait. Une chose particulièrement remarquable est l'énergie furieuse de la mise en scène. Fukasaku ne filme pas la violence comme on le voit dans le ballet chorégraphié à la John Woo et dans un exercice stylistique comme le fait Tarantino. Ce long métrage est sale, crasseux et désespéré. Les affrontements entre clans éclatent à court préavis, les coups de feu résonnent dans des ruelles étroites et les corps tombent lourdement, souvent filmés avec une caméra à main à proximité de l'action. Ce type d'approche quasi-documentaire est une marque de ce que Fukasaku cultiverait davantage dans sa série emblématique Battles Without Honor and Humanity. Mais sous toute cette simplicité brute se cache quelque chose comme une composition visuelle d'une richesse imprévue. La photographie donne au film une texture visuelle saisissante mais néanmoins captivante. Le clair-obscur entre les lumières néon clignotantes des cabarets d'Okinawa, la morosité sombre dans les entrepôts et les paysages gris de la ville crée un environnement oppressant et envoûtant. On pourrait facilement attribuer cela à un étrange croisement entre le néoréalisme italien et le film noir américain des années 1940. Ce sentiment d'instabilité permanente est encore renforcé par l'utilisation fréquente de plans inclinés. Chaque cadre est menacé d'un déséquilibre sous-jacent, comme si la frénésie des guerres de clans contaminait d'une manière ou d'une autre la géométrie de l'image. Cette technique tend à évoquer l'audace formelle de Samuel Fuller dans certains cas. Fukasaku injecte également un dynamisme étonnant dans ses plans de suivi nerveux, généralement réalisés à hauteur d'yeux, un peu voyeuristes. On a l'impression d'être dans ce monde où les alliances se forgent et se rompent à un rythme incroyable, où la distinction entre amis et ennemis est aussi floue que la fumée de cigarette qui remplit les scènes nocturnes. Le spectateur est plongé dans une Okinawa d'après-guerre hantée par la présence américaine, le poids de la honte nationale et l'ombre résiduelle laissée par l'occupation. Un sous-texte qui a été bien mieux traité par d'autres cinéastes plusieurs décennies plus tard.

Sur les quais du désir

Cette course-poursuite haletante dans les docks, où la caméra tremble, tournoie et frôle presque les protagonistes, est clairement l'une des scènes les plus mémorables. Un montage rapide mais lisible augmente la tension sans jamais lâcher le spectateur. Nous sommes loin du montage épileptique d'un film comme Taken, dans lequel il est à peine possible de voir qui frappe qui. Chez Fukasaku, chaque coup résonne avec une clarté viscérale. On peut également sentir dans certaines décisions esthétiques particulières l'influence de Jean-Pierre Melville, l'un des grands représentants des films policiers existentiels. Comme dans l'œuvre de Melville, les personnages du film évoluent avec un fatalisme mélancolique, souvent filmés en silence et dans des cadres géométriques qui isolent les individus dans des espaces écrasants. Mais contrairement au minimalisme froid de Melville, Fukasaku apporte un degré d'émotion brute avec une certaine manière animale à l'œuvre. Le son étrange et légèrement dissonant du film contribue à lui conférer une bizarrerie magnétique. Entre la percussion sèche et les mélodies jazzy, nous sommes engloutis dans un film noir hallucinatoire, un peu comme si Le Samouraï de Melville avait trébuché dans un trip psychédélique. Nous sortons du film un peu étourdis, fascinés par cette plongée non filtrée dans un monde de violence froide mais filmée avec un amour sincère pour le cadrage et le mouvement. Fukasaku montre ce qui fera sa réputation : une rare habileté à marier réalisme social, force brute des rues et indéniable élégance visuelle. Un film à la fois viscéral et beau, sale et élégant.

Conclusion

Guerre des gangs à Okinawa est un sommet du cinéma de genre japonais. Son intensité, sa lucidité et sa maîtrise stylistique l'élèvent bien au-dessus du simple divertissement criminel pour en faire une œuvre profondément politique et universelle. Le contexte appartient profondément à celui de sa localité, mais d'autres endroits se reconnaitront dans cette culpabilité de l'histoire et la honte de la défaite. Kinji Fukasaku livre un film à la fois viscéral et intelligent qui n'a rien perdu de sa puissance plus de cinquante ans après sa sortie, il est encore agréable à regarder. Pour ceux qui hésitent encore à plonger dans cette guerre urbaine brute, soyez rassurés : effectivement il y a de l'action, du sang et des rebondissements tordus. Mais surtout, le regard acéré de Fukasaku observe l'absurdité tragique des hommes avec un rare mélange de férocité et de compassion.