En 2004, Shaun of the Dead s’étaient attaqués au mythe du zombie, revisitant un genre codifié tout en y insufflant l’humour et la sensibilité propres à la culture britannique. Plus qu’une simple parodie, le film fonctionnait comme un hommage respectueux et malin au cinéma de George A. Romero et à la série B. Le film y mêlait habilement la comédie romantique, la satire sociale et l’horreur, créant une œuvre hybride où les rires côtoyaient les moments de tension.

Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost, fort de ce succès, décident de s’attaquer à un autre pilier du cinéma populaire : le buddy movie. Ce genre, très ancré dans le cinéma américain, repose sur l’amitié et la complémentarité de deux policiers confrontés à une enquête hors du commun. Wright et Pegg y voient une occasion rêvée de confronter cet imaginaire hollywoodien à la réalité tranquille et provinciale de la campagne anglaise. Là où le film précédent confrontait l’horreur à la banalité du quotidien, leur nouveau projet allait faire se télescoper les codes du film d’action spectaculaire avec l’Angleterre la plus paisible et la plus conservatrice.

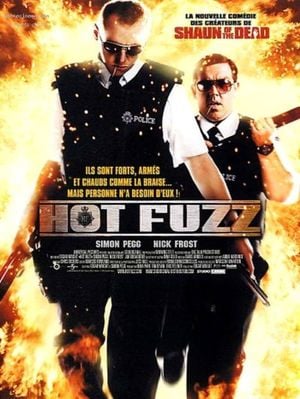

En 2007, Hot Fuzz sort au cinéma et confirme le talent du trio.

Nicholas Angel est un agent de police londonien exemplaire, voire trop performant. Son efficacité est telle qu’elle fait de l’ombre à ses collègues, qui décident de le muter pour le bien du service dans la paisible bourgade de Sandford. Là-bas, la criminalité semble inexistante, et la vie suit un rythme lent et sans heurts. Angel, habitué à l’agitation de la capitale, se retrouve dans un univers où les infractions se limitent à des menus délits et où les habitants paraissent étrangement parfaits. C’est dans ce décor de carte postale qu’il est affecté à un nouveau partenaire : Danny Butterman, un policier sympathique mais peu compétent, qui fantasme sur les héros de films d’action américains. Ce duo improbable devient rapidement le moteur comique et dramatique du film : la rigueur extrême d’Angel se heurte à la naïveté rêveuse de Butterman.

Simon Pegg et Nick Frost forment une fois encore un tandem d’une efficacité redoutable. Pegg campe un Nicholas Angel tendu, méticuleux, obsédé par le règlement et incapable de décrocher. Frost, à l’inverse, incarne un Danny Butterman jovial et attachant, qui vit dans une sorte de rêve permanent, nourri par les clichés du cinéma hollywoodien. C’est pourtant lui, par son humanité et sa simplicité, qui va permettre à Angel d’évoluer. Leur relation dépasse la simple comédie : elle devient une véritable histoire d’amitié, presque une bromance, où chacun apprend de l’autre. Danny apprend à devenir un meilleur policier, tandis qu’Angel apprend à lâcher prise. Ensemble, ils forment un duo explosif, à la fois hilarant et sincère, dont la complicité donne toute son énergie au film.

Timothy Dalton, ancien interprète de James Bond, incarne ici Simon Skinner, un personnage charismatique et souriant, mais dont l’attitude cache quelque chose de plus sombre. Ce choix de casting est tout sauf anodin : voir un ex-007 jouer un rôle ambigu, presque parodique, ajoute une dimension méta et jubilatoire à l’ensemble. Dalton s’amuse visiblement à détourner son image d’espion élégant pour incarner un commerçant trop parfait pour être honnête. Le reste du casting composé de visages familiers du cinéma et de la télévision britanniques complète brillamment ce jeu de références. Le film devient ainsi une mosaïque de clins d’œil à la culture cinématographique, où chaque acteur incarne, d’une certaine façon, une version détournée de ses rôles passés.

Si le film fait rire, il n’en reste pas moins un véritable film policier. L’enquête menée par Angel et Butterman est solidement construite et parvient à maintenir le spectateur en haleine du début à la fin. Les disparitions suspectes et les accidents étranges sèment le doute dans cette ville trop parfaite. Edgar Wright réussit à équilibrer le ton : les gags ne détournent jamais totalement l’attention de l’intrigue, et le mystère progresse à un rythme maîtrisé. Lorsque la révélation finale éclate, elle est à la fois absurde et terriblement drôle. C’est un moment de bascule où le film assume pleinement son côté délirant, tout en restant fidèle à la logique de son univers.

Le dernier acte du film est un véritable feu d’artifice cinématographique. Wright y multiplie les hommages : aux westerns, bien sûr, avec Angel qui revient en ville tel un shérif justicier, mais aussi aux films d’action américains les plus outranciers, et même aux kaiju japonais dans la démesure de sa mise en scène. Les fusillades s’enchaînent, les ralentis s’accumulent, les explosions éclatent dans tous les sens et pourtant, tout reste d’une lisibilité exemplaire grâce au montage millimétré d’Edgar Wright. Nicholas Angel devient littéralement le nouveau shérif en ville, remplaçant l’ancien chef de police Frank Butterman, souvent affublé d’un chapeau de cowboy. Ce dénouement grandiose, à la fois parodique et exaltant, clôt le film sur une note triomphante : celle d’un hommage assumé à la fois au cinéma de genre et à l’esprit de camaraderie qui traverse toute l’œuvre.

Hot Fuzz confirme la maturité artistique du trio Wright / Pegg / Frost. Après avoir revisité le film de zombies avec Shaun of the Dead, ils s’approprient ici le buddy movie et le transforment en comédie à la fois burlesque, intelligente et virtuose. Au-delà des rires et des explosions, le film interroge la normalisation, la façade de perfection des petites villes et la rigidité du devoir. C’est une œuvre dense, bourrée de clins d’œil mais aussi de sincérité, qui prouve qu’Edgar Wright n’est pas seulement un réalisateur de gags visuels : c’est un cinéaste qui comprend et aime profondément le cinéma.