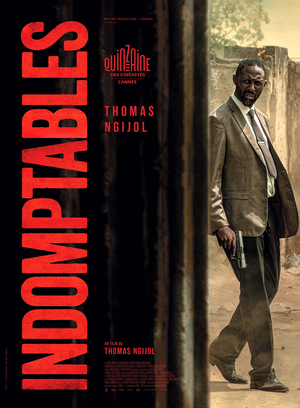

Indomptables est doté d’une qualité rare : c’est un film étonnant. Dans la carrière de Thomas Ngijol, puisqu’il évolue ici sur de nouveaux territoires et délaisse la comédie de ses premières co-réalisations. Mais aussi dans le paysage cinématographique, par cette immersion au Cameroun qui évite tous les écueils du « film français sur l’Afrique ». Largement autobiographique dans le contexte dépeint, le film, qui s’inspire d’Un crime à Abidjan du documentariste Mosco Lévi Boucault, (dont Desplechin avait adapté un autre film pour Roubaix, une lumière), déplace à Yaoundé cette enquête sur le meurtre d’un policier.

Il faut délaisser un certain nombre d’attentes pour apprécier pleinement la singularité du film, drame dans laquelle la tendresse et l’humour gardent encore leur place, faux polar dont l’enquête importe moins que le portrait de ceux qui la font. Thomas Ngijol dépeint, sans fard ni exotisme, un pays qui compose avec le peu à sa disposition, entre coupures d’électricité, ravages de la drogue, corruption, et une police adepte des interrogatoires musclés. Ses incursions dans la ville mêlent ainsi réalisme documentaire et nostalgie tenace, la tendresse pour un pays qu’il connaît très bien transparaissant dans un certain nombre de séquence. Car le sujet central du film se situe bien à l’intersection de ces thématiques sociétales, policières et intimes. Le récit s’attarde beaucoup sur la vie de famille du personnage principal, sa rigidité renvoyant à l’éducation reçue par le cinéaste. Figure du patriarche autoritariste, Billong rompt progressivement les ponts avec ses plus grands enfants, incapable de lâcher du leste dans un monde qui change. Il ne s’agit pas pour autant de fustiger une génération aveugle et incapable de composer avec son époque : la tendresse pour cet homme maladroit, violent parfois, impulsif et pétrit de principes est palpable, notamment par l’incarnation nuancée et très convaincante de Thomas Ngijol. Ses interactions avec les autres contestent régulièrement son rôle de chef de famille, notamment dans ses échanges musclés avec son épouse qui lui tient tête et conteste la ritualisation des échanges (le motif répétitif « salue moi »).

Cet étrange rythme pourrait être considéré comme une forme de maladresse : c’est surtout, pour le spectateur, une initiation à une autre culture ; c’est aussi, pour celui qui la filme, l’exploration de relations conflictuelles mais fécondes : entre les générations, entre les sexes, face à l’ordre, la morale et la loi.