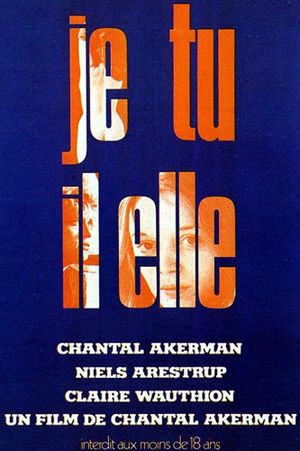

Qui est le film ?

Réalisé en 1974, Je, tu, il, elle s’inscrit dans le tout début de la carrière de Chantal Akerman, alors âgée d’à peine 24 ans. Ce film suit Je tu il elle (1974 est aussi l’année de Jeanne Dielman qui deviendra l’œuvre matricielle), et il en prépare déjà la radicalité. C’est un film à la fois expérimental et intime, où Akerman se met elle-même en scène, seule dans une chambre puis en mouvement dans des espaces de transit. En surface, le récit semble minimal : une jeune femme écrit, mange du sucre, quitte son appartement, fait de l’auto-stop, rencontre un routier, retrouve une amante.

Que cherche-t-il à dire ?

Le projet d’Akerman est moins de raconter une histoire que de sonder ce que signifie « être sujet ». Le titre en donne déjà la clé : le « je » ne se suffit pas à lui-même, il se construit à travers un « tu », un « il », un « elle ». Le film interroge aussi la manière dont le féminin, et plus spécifiquement le désir féminin, peut trouver une forme de visibilité hors des cadres narratifs conventionnels.

Par quels moyens ?

D’abord par la fragmentation. Le film se compose en blocs distincts : solitude dans la chambre, trajet en camion, retrouvailles amoureuses. Ce morcellement empêche toute continuité psychologique ; il suggère que l’identité ne se déroule pas comme une intrigue mais se fabrique par fragments d’expérience.

Ensuite, Akerman filme les gestes domestiques comme autant d’actes fondateurs. Ces gestes n’ornent pas le récit : ils sont le récit. Leur banalité devient langage, un moyen de dire la condition d’un sujet qui se cherche dans le quotidien.

La durée est un autre outil central. Les plans fixes, souvent longs, obligent le spectateur à traverser l’ennui, à guetter de minuscules inflexions. Ce temps étiré déjoue les attentes du cinéma narratif classique.

La question de l’espace est tout aussi cruciale. La chambre, filmée comme un huis clos, n’est pas un simple décor mais une matrice. Puis viennent les espaces de transit qui prolongent l’idée d’une identité toujours en déplacement, jamais fixée. L’opposition dedans/dehors structure le film.

Le travail du son participe à cette économie. La bande-son privilégie les bruits quotidiens, les silences, les voix neutres. Les dialogues sont rares, souvent prosaïques. La parole n’explique rien, elle n’éclaire pas le « je ». Cela oblige à se tourner vers les corps, les gestes, les durées comme véritables vecteurs de sens.

Politiquement, Akerman refuse le schéma simpliste d’une oppression qui se verrait en un coup d’œil. Elle préfère montrer la micro-politique des rapports intimes, où le désir, la solitude, la dépendance se jouent dans des interactions ténues. Les scènes de sexualité, notamment, refusent tout exotisme : elles sont filmées avec la même frontalité que le reste, inscrivant le désir féminin dans la banalité.

Où me situer ?

Ce qui m’impressionne dans Je, tu, il, elle, c’est la radicalité avec laquelle Akerman fait du banal une expérience théorique. J’admire cette capacité à transformer un geste aussi insignifiant que manger du sucre en une scène qui condense solitude, dépendance et persistance. Mais je me demande s'il est nécessaire de passer par une telle couche d'ennui pour comprendre ce que dissimule les gestes.

Quelle lecture en tirer ?

Je, tu, il, elle n’est pas une histoire qu’on résume, mais une expérience qu’on traverse. On en ressort peut-être désarçonné, parfois frustré, mais aussi transformé : conscient que le cinéma peut être autre chose qu’un récit, qu’il peut être un exercice de présence au monde.