I – L’être et le territoire

Comme souvent dans ses films, c’est l’espace qu’Akerman cherche ici à modéliser. La première partie de l’œuvre se déroule exclusivement en intérieur, dans un petit studio d’une pièce, habité par une jeune femme. Cloisonnée entre les murs, celle-ci organise le lieu à sa guise et compose avec l’étroitesse du décor. Chez Akerman, le chez-soi ne demeure jamais un lieu, mais devient progressivement un état d’esprit : une réalité dans laquelle les protagonistes se trouvent enfermés, maintenus. C’est dans cet état d’inertie que débute ce personnage féminin, comme conservé dans une réalité qui ignore tout de l’extérieur – une sorte de reproduction de l’allégorie de la caverne chez Platon.

En effet, les seuls éléments qui renvoient au monde du dehors sont des indices présents hors champ, tels que les bruits de la ville, les rires des enfants ou encore la neige. Le lieu se présente donc comme un monde reclus, refusant toute ingérence extérieure.

La femme, dans tout cela, cherche à communiquer avec cet extérieur : par le biais des lettres qu’elle écrit, de ses mots qui deviendront par la suite les pièces d’une carte géographique.La dialectique entre l’environnement et ses personnages repose sur l’illusion qu’aucune issue n’est possible, et que l’appartenance d’un être à un espace détermine sa conduite et sa direction. Dès lors, si la protagoniste demeure dans cette léthargie spatiale, c’est par un attachement psychique au lieu et une fidélité sédentaire à l’environnement.

Comme le personnage de Jeanne Dielman, l’être est ici prisonnier de sa croyance en une seule réalité, mais aussi de son ignorance absolue.Dès l’instant où la jeune femme sort de son habitat, de sa caverne, pour se projeter dans l’autre monde, elle passe d’une réalité à une autre ; d’un territoire à un autre. Cette idée d’une transposition des lieux, d’un décentrement spatial, renvoie au concept littéraire développé par Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe : la déterritorialisation. Qui dit territorialité dit espace et environnement, où telle chose existe ou se produit. Le territoire linguistique est un espace où une langue se pratique. La déterritorialisation d’une langue a lieu en ce sens que celle-ci se détache de son espace environnant. L’expérience de déterritorialisation est donc un transport d’une langue dans un autre espace ou sur un autre sol.

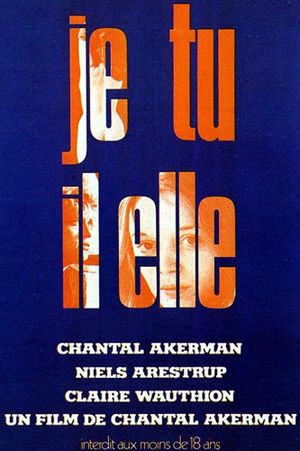

Ce concept définit la première strate de compréhension du film d’Akerman : il s’agit d’une expérience de l’ailleurs, d’une découverte de l’autre, d’un passage du « Je » au « Tu », d’un langage à un autre, mais aussi d’un mode d’existence sédentaire à un nomadisme déroutant.

II – Une énonciation embrouillée

Le jeu des pronoms implique évidemment une lecture psychanalytique de l’œuvre. En empruntant cette ligne de fuite, « Elle » rencontre « Il », un camionneur ; ils sillonnent ensemble les routes et s’arrêtent dans différents bars la nuit. Cette première confrontation introduit l’autre dans la trajectoire dialectique : « Je » se regardait dans sa fenêtre, « il » la regarde dorénavant.Cette idée renvoie au stade du miroir chez Lacan et à l’émergence du moi sous le regard d’autrui. C’est aussi une grille de lecture, puisque la jeune femme vit tout d’abord face à elle-même et ne finit par s’accomplir que par l’union à autrui.Cependant, les pronoms sont avant toute chose une composante de l’énonciation narrative, et leur usage entraîne ici un brouillage dans la diégèse.

En effet, le début du film présente l’énonciation comme autodiégétique, c’est-à-dire lorsque le narrateur est lui-même le personnage principal du récit qu’il raconte. C’est le cas en première instance : le « Je » est le même entre le narrateur et le personnage.

Cependant, comme le disait Rimbaud, « Je est un autre », ou du moins il le devient progressivement. Dès que la jeune femme se retrouve dans le camion avec cet homme, « Il » semble devenir le personnage central du récit : il parle, contrairement à elle, et fait passer « Elle » à un rang secondaire.

Cette oscillation entre le je et l’autre se poursuit, puisque la jeune femme se rend chez une amie intime et embrasse donc à nouveau l’altérité dans sa propre construction. Le film devient une errance où, en allant vers l’Ailleurs, la jeune femme atteint la vérité sur sa propre identité ; autrement dit, c’est en regardant l’autre qu’elle s’étrange d’elle-même, pour mieux se rencontrer.

Les lettres deviennent des cartes étalées sur le sol, comme pour se repérer dans l’espace et le temps : elles sont le point de départ de cette quête à laquelle le personnage aspire — rencontrer la différence qui me lie à autrui, partir pour mieux revenir.

III – Anatomie d’une femme

Dans tous ses films, Akerman donne une certaine épaisseur à ses silences : l’absence de paroles est suppléée par la fuite des images, celle des couches de noir et de blanc qui se surimpriment, des transitions emportant toute la pièce sauf la silhouette du personnage. Il y a comme une esthétique des lignes de fuite.

Des extrémités de chair aux chutes de cheveux, en passant par le croisement des routes, chaque image prend une direction différente et semble comme détachée du reste, en autosuffisance d’elle-même.

Le silence, c’est aussi celui de l’image, entrebâillée, déguisée et voilée ; celui d’un cadre spatio-temporel aboli par la voix off, décomptant les jours qui passent.

Le silence est celui d’une absence, d’une attente. Il fait écho à une incommunicabilité féminine qui se contemplerait tel un tableau de Vinci ou qui s’infiltrerait dans le flux de conscience de Woolf. Le cinéma d’Akerman est une écriture du merveilleux de la femme, d’une extase sensible. C’est dans cet appel de la frénésie que s’engouffre l’être féminin, libéré de l’emprise du monde, enveloppé dans de nouvelles torpeurs, envolé vers de nouvelles contrées.

Volubile et mystérieuse, la femme est ici sublimée, retranscrite dans toute sa subtilité et son insaisissabilité. Semblable à un personnage durassien, la belle brune erre comme un fantôme au-dessus des êtres ; simple apparition soudaine, sans cesse regardée, mais dont l’identité reste un mystère ; on pourrait même dire qu’elle a été supprimée.

On pourrait à nouveau faire référence au concept de visagéité chez Deleuze et Guattari, où le visage n’a pas le rôle de modèle ou d’image, mais celui de surcodage pour toutes les parties décodées. Autrement dit, cela renverrait à une situation où un personnage serait en permanence regardé, mais dont le regard aurait été supprimé.

Toute l’œuvre de Chantal Akerman est une fresque unique sur la duplicité du regard entre les sexes, qui en fait l’une des plus grandes — si ce n’est la plus grande — cinéaste du siècle dernier.