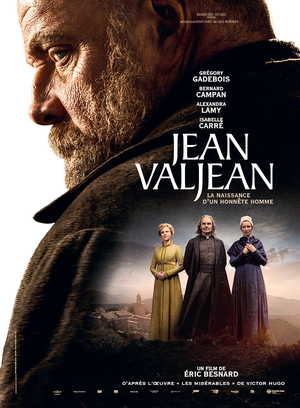

Ce qui surprend dans cette adaptation de Les Misérables, c’est le refus assumé de la démonstration. Éric Besnard revient aux premières pages du roman, là où la matière est encore serrée, presque intime. Nous sommes en 1815. Jean Valjean sort du bagne après dix-neuf années de travaux forcés — un homme physiquement solide, mais psychiquement fracturé. Grégory Gadebois joue cette fracture sans jamais la surligner : regards en contrebas, gestes contenus, corps fatigué. Le film accompagne ce mouvement intérieur plutôt qu’un parcours narratif traditionnel. L’ensemble repose sur une idée simple : montrer la naissance morale de Valjean plutôt que son destin. Besnard filme la faim, la solitude, le rejet, mais de manière elliptique. Le montage coupe avant la résolution. Les scènes s’achèvent sur un suspens moral, pas dramatique. Ce choix peut déranger : beaucoup attendent une adaptation plus ample, plus fidèle à l’architecture du roman. Ici, on est plus proche d’un cinéma d’observation, presque naturaliste, où le son — pluie, pas, souffle — construit la tension. L’arrivée chez Monseigneur Bienvenu constitue le noyau du film. Bernard Campan apporte une douceur inattendue : gestes mesurés, voix basse, autorité calme. La scène du repas concentre tout le projet esthétique. Peu d’effets, peu de musique, une lumière chaude qui glisse sur la table. C’est un pari : montrer que la rédemption naît d’un échange presque invisible. Certains y verront un excès de sobriété ; d’autres, une fidélité au cœur du roman — cette idée que la dignité vient d’un regard posé sur quelqu’un qu’on aurait pu refuser. Oui, cette adaptation va loin dans le dépouillement. Peut-être trop loin pour ceux qui rêvaient d’une fresque. Mais ce choix éclaire un espace rarement filmé : le moment précis où la colère peut devenir autre chose. Ma note : 12 / 20

🔴 https://www.youtube.com/playlist?list=PL20YyCbDV6ECMvmhSuCu8WtMbVtItUgMD