Dans une scène marquante pratiquement dans les quinze dernières minutes du film (d'une durée totale d'1 h 50), Kika (Manon Clavel) et Rasha, dominatrice (Anaël Snoek), rendent visite à un client riche qui demande qu’on lui change sa couche-culotte et qu’on le berce comme un bébé. La séance est pilotée par Rasha qui indique à Kika la posture qu'elle doit prendre. Kika ne sait pas faire et repousse le client. C'est Rasha qui prendra dans ses bras le client jusqu'à son lâcher-prise.

Rasha dira à Kika que ça "exige beaucoup de courage" pour arriver à formuler une telle demande.

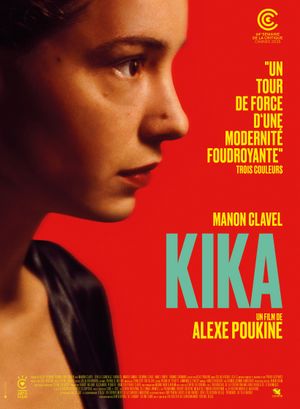

Et je dois avouer qu'avant cette séquence, il m'a fallu beaucoup de courage pour ne pas décrocher de Kika (2025) d'Alexe Poukine, tellement le film est soporifique dans la lignée de La maison (2023) d'Anissa Bonnefont d'après le roman d'Emma Becker, publié en 2019. Il faudra que Les Trois Couleurs nous expliquent en quoi le film est un "tour de force d'une modernité foudroyante". On leur conseillera de lire l'ouvrage de Jean Streff, par exemple, Le Masochisme au cinéma (paru en 1978 chez Henri Veyrier et depuis 2020 chez Rouge Profond). Si on veut de l'innovation du côté du BDSM, mirons du côté de Luis Buñuel, Federico Fellini, Joseph Losey, Tod Browning, John Huston, Marco Ferreri, Claude Chabrol, Barbet Schroeder ou Liliana Cavani et même de Laurel et Hardy (Helpmates (1932) de James Parrott), sans oublier Marlon Brando (La Vengeance aux deux visages (1961)) ou Clint Eastwood (Les Proies (1971) de Don Siegel).

Mais bon, revenons à notre Kika (2025), AS du BDSM.

D'abord, les 20 premières minutes sont inintéressantes au possible, accumulant des séquences qu'on a vues mille fois ailleurs et bien mieux filmées ou racontées : le travail de l'assistance sociale, le coup de foudre, la passion des amants, la séparation avec le père de sa fille, la mort de l'être aimé, le deuil (du choc à la résignation), la précarité financière…

Et pourtant, le scénario aurait pu être novateur : Kika est assistante sociale (AS) et perd brutalement l’homme qu’elle aime alors qu'elle est enceinte. Elle commence à vendre ses culottes sales et se lance dans le bondage et discipline, la domination et soumission, le sado-masochisme (BDSM) sans trop savoir pourquoi.

Les pratiques BDSM sont fondées sur un contrat entre deux parties (pôle dominant et pôle dominé), et il faudra attendre la scène finale entre la dominatrice Rasha et Kika (qui "switchera" en "jouant" la soumise) pour qu'enfin on ait la scène d'initiation indispensable à cette pratique. La scène va s'avérer peu crédible puisque la dominatrice ne respecte pas le contrat, mais bon, nous sommes au cinéma et, au cinéma, tout est permis.

Après 20 minutes donc de scènes inutiles (on l'a échappé belle au départ, l'introduction durait 1 h 50, merci à la monteuse d'avoir réussi à faire jeter 1 h 30 d'images et de son dans le chutier), le film semble démarrer quand Kika vend sa première culotte sale à un client dans un café sous l'œil d'une mamie goguenarde. Le plan de la mamie est rajouté au montage à partir d'un stock-shot filmé lors du tournage. Doit-on rire de l'acheteur de la petite culotte qui a besoin d'être humilié ou de Kika qui se découvre une âme de dominatrice, à l'insu de son plein gré ? Et toute la problématique est dans cette séquence qui "switche" entre comédie et drame car ce qui semble guider Alexe Poukine, c'est le pittoresque du milieu BDSM et toute son esbroufe est d'y injecter quelques ingrédients réalistes, peut-être (ou heureusement) parce qu'au départ la réalisatrice vient du documentaire (Sans frapper (2019) & Sauve qui peut (2024)).

Comme dans Strip-Tease, la série documentaire télévisée belge créée et dirigée par Marco Lamensch et Jean Libon, on ne sait jamais si on rit de ou avec les gens et ça donne des séquences insupportables vues mille fois ailleurs sur n'importe quel plateau télé : " Les travailleuses du sexe sont des travailleuses comme les autres et elles font au final le même travail que les assistantes sociales ; mieux, elles sont psychologues !".

Le summum étant la séquence de l'"Apériputes", un apéritif entre travailleuses du sexe dont le résultat est très fabriqué, bourré de lieux communs. Et surtout, les travailleuses du sexe ont plein d'anecdotes très drôles, mais pas toujours "appropriées".

La sororité qui s'esquisse est bien mieux traitée ailleurs. Je pense, par exemple, à deux films récents : Une femme du monde (2021) de Cécile Ducrocq et À mon seul désir (2023) de Lucie Borleteau.

La vision d'Alexe Poukine sur les travailleuses du sexe manque véritablement d'authenticité et de complexité, tout comme sa lecture du Bondage et discipline, domination et soumission, sado-masochisme. Nous sommes ravis pour Alexe Poukine qu'elle se soit documentée en allant à des ateliers d'initiation BDSM ou en ayant été à la rencontre de travailleuses du sexe. C'est la moindre des choses, me semble-t-il.

Nous savons depuis belle lurette que l’hétérosexualité, telle qu’elle est structurée dans nos sociétés, repose sur des dynamiques qui ressemblent à une forme de prostitution, notamment en raison de la priorité donnée au plaisir masculin et "des ressorts économico-affectifs présents dans les relations". Si l'IA parfois comprend mieux la complexité humaine, personnellement, je préfère quand c'est Ovidie qui l'écrit et quand c'est Anna Mouglalis qui le joue : "La beauté et la soumission sexuelle sont les seules choses que nous ayons à monnayer contre une bonne situation ou contre un capital social, une particule ou un poste, et pourquoi pas contre des papiers, puisque les hommes sont prêts à croire, en toute bonne foi, qu'une jeune fille de la moitié de leur âge, rencontrée en Thaïlande, pourrait tomber amoureuse de leur gros bide. Leur capacité à se mentir à eux-mêmes me fascine. » (La Chair est triste hélas, adapté du texte d’Ovidie et interprété par Anna Mouglalis, Théâtre de l’Atelier à Paris, septembre et octobre 2025).

Manon Clavel ne réussit pas toujours à incarner son personnage. Normal, me direz-vous, puisqu' on ne comprend pas toujours ses motivations. Je n'ai toujours pas compris les raisons pour lesquelles Kika a voulu devenir dominatrice.

Manon Clavel s'en sort tout de même pas trop mal d'autant que le scénario d'Alexe Poukine est très confus, manquant véritablement de cohérence narrative. (A moins que les Audoniens soient moins subtils qu'un autre public (entre autre le public japonais) dixit la réalisatrice lors du ciné-rencontre à l'Espace 1789 de Saint-Ouen le lundi 10 novembre, décontenancée après qu'un spectateur a expliqué qu'il n'avait pas tout saisi des ellipses durant les 20 premières minutes et que la mort du compagnon de Kika est tellement traité de manière hors champs qu'il a été surpris d'apprendre sa mort au cours du film quand la mère de Kika expose la photo du défunt sur une cheminée pour qu'il trouve sa place (au montage ?)).

Pour ma part, la seule bonne surprise du film est l'interprétation et la performance d'Anaël Snoek dans le rôle de la dominatrice.

Il faut donc attendre l'apparition d'Anaël Snoek incarnant avec

une grande justesse le rôle clé de l'histoire pour que le film commence à exister et que le personnage de Kika puisse enfin se développer et se transformer.

Par sa présence authentique, son humour et sa profondeur humaine, Anaël Snoek contribue, en trois scènes (séances) majeures, à déconstruire les stéréotypes autour du milieu BDSM. Si je ne connaissais pas Anaël Snoek en tant qu'actrice pour ses rôles dans les films de Bertrand Mandico, Laurent Cantet ou Fabrice Du Welz, j'aurais pu croire que c'était une dominatrice professionnelle.

Si Kika (1993) de Pedro Almodóvar est un film d'une énergie déjantée, rageuse et incorrecte, celui d'Alexe Poukine est gnangnan, insipide et sans consistance, à l'exception d'Anaël Snoek dans le rôle de Rasha.