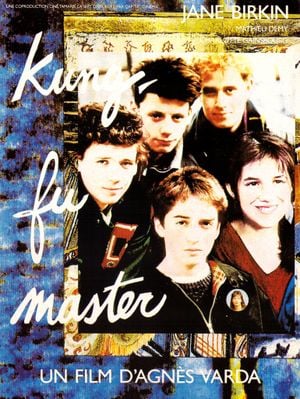

Qui est le film ?

Agnès Varda signe ici une fable narrative brève, centrée sur une relation transgressive entre une femme d’âge mûr et un adolescent. Le titre emprunté à un jeu vidéo semble annoncer l’action, la virilité et la conquête, mais c’est un leurre : Varda filme le quotidien, la maladresse, l’embarras.

Que cherche-t-il à dire ?

Ce n’est pas tant l’histoire d’un amour impossible qu’une mise à l’épreuve de notre regard. Varda déplace la question de la transgression du registre du spectaculaire vers celui du banal. Elle ne cherche ni à excuser ni à diaboliser : elle met en crise nos automatismes moraux et interroge ce que signifie désirer, être désiré, franchir ou subir des limites.

Par quels moyens ?

Varda choisit la modestie comme geste stylistique. Ce refus de la grandiloquence dramatique installe une atmosphère d’intimité scrutée, où le moindre détail (une main qui s’attarde, une phrase répétée) prend une valeur démesurée.

La présence de Jane Birkin ajoute une couche de trouble. Son rôle ne fige pas la femme mûre dans le cliché prédateur mais la montre fragile, confuse, solitaire. Varda déconstruit aussi les clichés sur le désir féminin mûr. Elle ne l’érige ni en fantasme, ni en tabou : elle le montre dans sa banalité, sa confusion, sa mélancolie. Cette désacralisation a une portée politique : elle rompt avec l’imagerie patriarcale et inscrit la sexualité féminine dans une continuité existentielle plutôt qu’en exception scandaleuse.

La question du regard est centrale. Varda redistribue l’axe de la caméra : elle filme le désir féminin, tout en filmant l’inexpérience adolescente. Le spectateur se retrouve piégé entre voyeurisme et analyse, obligé d’assumer sa propre position. C’est une mise en scène qui ne délivre pas une morale, mais qui force à prendre conscience de ce que signifie “regarder”.

Où me situer ?

Je reçois le film avec un mélange d’admiration et d’inconfort. J’admire la capacité de Varda à refuser le sensationnalisme, à préférer la lenteur, la gêne, l’attention microscopique au geste. Mais je reste troublé par une ambiguïté qui n’est jamais levée : cette proximité avec l’intime, qui rend le malaise si palpable, peut aussi paraître complice.

Quelle lecture en tirer ?

Kung Fu Master! explore les zones grises du désir et du pouvoir, en révélant combien nos catégories morales sont poreuses dès lors qu’elles se frottent à l’intime. C’est en cela que le film reste dérangeant et nécessaire.