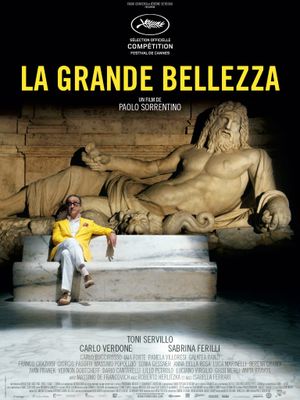

Paolo Sorrentino signe ici une fresque baroque et mélancolique sur la vacuité de la bourgeoisie romaine, entre fête et désillusion (qui peut rappeller une autre fresque, celle d'Hollywood dans Babylon).

Dès les premières scènes, le ton est donné : orgies, danses, champagne qui coule à flot… tout semble vouloir éblouir le spectateur. Cette première moitié, tape-à-l’œil et un peu brouillonne, m’a souvent laissé à distance. Sorrentino semble parfois plus intéressé par l’apparat que par le propos, accumulant citations, plans publicitaires et saynètes sans véritable cohérence. On ressent une envie d’impressionner, mais ce trop-plein d’effets visuels étouffe le récit, qui aurait gagné à se recentrer sur sa trame existentielle.

Heureusement, la seconde partie retrouve un semblant de minimalisme et de touches oniriques qui font la force du cinéaste. Le rythme se calme, et on redécouvre le regard introspectif propre à Sorrentino : celui d’un homme vieillissant, Jep Gambardella, qui tente de masquer ses regrets derrière l’ironie et la séduction. Tony Servillo, impeccable comme toujours, incarne ce personnage avec une justesse rare, oscillant entre désinvolture et profonde mélancolie. Il confirme encore une fois qu’il peut jouer n’importe quel rôle, avec une élégance et une subtilité désarmantes.

J’ai aussi trouvé fascinant ce parallèle presque mythologique : ces riches, coupés du monde, qui se retrouvent dans une Rome décadente, vidée de sens, où l’on tue l’ennui comme les empereurs d’autrefois — à coups d’alcool, de fêtes et d’orgies. La ville elle-même devient personnage : Rome la festive, la bordélique, miroir du tumulte intérieur de Jep. Comme dans Parthénope, on sent que Sorrentino fait dialoguer le rythme du récit avec celui de la ville, Naples y étant plus méditerranéenne, Rome plus hystérique.

Derrière la débauche visuelle se cache une nostalgie sincère, celle d’un homme et d’un cinéaste en quête de sens. La grande bellezza charme autant qu’elle épuise, fascinante vitrine d’une beauté en voie de disparition.