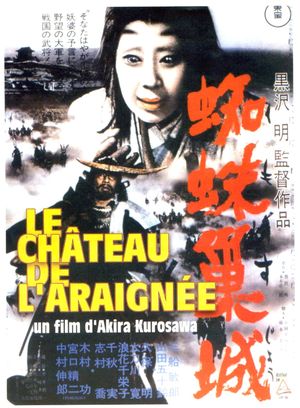

Une lande sous la brume, battue par le vent. Des chants virils sous-tendent la voix off qui introduit le sujet : autrefois, à cet emplacement, se dressait le château de l'Araignée. Ne subsiste plus qu'un poteau, trace intrigante d'une grandeur passée. Kurosawa a voulu transposer le McBeth de Shakespeare dans le Japon féodal. Orson Welles s'était déjà frotté à l'exercice de l'adaptation de la tragédie sanglante de Shakespeare. Là où le cinéaste américain insistait sur la noirceur de l'âme humaine, Kurosawa propose un portrait acide de sa moitié masculine : lâcheté, balourdise, absence de scrupules, crédulité, bêtise.

Kurosawa a aussi voulu conter son histoire en utilisant les codes du théâtre Nô. Son adaptation est une splendeur, peut-être encore supérieure à la version de Welles.

Flashback. Un cavalier gravit péniblement la pente raide qui monte au château, frappe à une gigantesque porte. Le voilà face à un conseil des sages, rapportant la gravité de la situation : un rebelle et son armée aurait pris plusieurs forts. Les seigneurs rassemblés en cercle se montrent couards. N'étaient les deux héros qui ont vaillamment résisté, le royaume tombait.

Ces deux héros, ce sont Washizu et Miki. Ils ont renversé la situation et se dirigent vers le château auréolés de leur gloire. Mais les éléments semblent se liguer contre eux : dans une forêt labyrinthique, ils subissent une pluie violente. Kurosawa les filme déambulant dans la forêt comme il aime le faire, en plaçant sa caméra juste derrière des buissons ou des branchages - qu'on se rappelle Rashômon. Mais les deux hommes n'entendent pas l'appel à l'humilité que lui lance mère Nature. Washizu est assez stupide pour tirer sur la foudre ! Les deux chevaliers errants finissent par se trouver face à une blanche apparition : c'est un esprit, que Kurosawa a choisi de figurer en le surexposant. Il file la laine à un rouet : il s'agit d'une figure récurrente du Nô, comme nous l'apprend un bonus du DVD. Ce geste lent, imperturbable, traduit toute la sérénité de "l'esprit".

Il leur fait une double prédiction : Miki sera nommé chef du Fort 1, et Washizu deviendra d'abord chef d'une baronnie puis maître du château, avant que le fils de Miki ne lui succède. Les germes du dilemme sont semées : ayant obtenu ce qu'il voulait, Washizu laissera-t-il la prophétie s'accomplir, ou cherchera-t-il à y échapper lorsqu'elle ne lui est plus favorable ? En plus de son ambition et de sa soif de pouvoir, Washizu est faible : il va se faire manipuler par sa femme, telle une marionnette entre ses mains.

Car l'intelligence, chez Kurosawa, est du côté des femmes. D'une femme plus précisément, son épouse Asaji. Eructant, gesticulant, grimaçant, comme sait si bien le faire Toshirō Mifune, Washizu est sous l'emprise de l'imperturbable Asaji, que Kurosawa a voulu aussi peu expressive que possible, pour soigner le contraste. Elle se déplace comme dans le Nô, à tous petits pas produisant un frottement caractéristique. Asaji, c'est la force tranquille face à la fureur inopérante de son mari. Le pendant négatif de "l'esprit" : tous deux sont vêtus de blanc, mais Asaji pousse son époux aux pires extrémités. Tous deux lancent à Washizu en substance : "c'est étrange comme vous avez peur de scruter le fond de votre coeur". Washizu, en effet, se leurre lui-même : il veut surtout perpétuer son pouvoir ; il proteste donc assez mollement en évoquant son ami Miki qu'il ne peut soit disant pas trahir. Sa rusée épouse a tôt fait de vaincre cette réticence.

Mais revenons à nos deux cavaliers encore amis, qui se perdent dans l'épais brouillard. La séquence est merveilleuse par son étirement : Kurosawa les montre s'enfonçant dans la brume, revenant, repartant. Seul le bruit des sabots rythme cette scène. Ils finissent par arriver au château, et la prédiction commence à s'accomplir : Miki écope du Fort 1 et Washizu se voit octroyer la baronnie du nord, en récompense de leurs exploits guerriers.

Dans cette baronnie, les serviteurs se déclarent bien contents d'être là : la vie y est douce, comparée à celle des forts. Washizu aussi se contenterait bien de ce poste, mais Asaji sait habilement le piquer dans on orgueil. Lui faire peur aussi, selon un argument imparable : le maître du château aura vent de la prédiction par Miki et cherchera donc à l'éliminer. Probable en effet. La meilleure défense est l'attaque, il faut donc se débarrasser du seigneur du Royaume. Celui-ci arrive, escorté d'une haie de chapeaux coniques postés sur le bord du chemin.

La Lady McBeth de Shakespeare était machiavélique, celle de Kurosawa est simplement lucide : elle ne fait qu'observer les règles de fonctionnement de la société dans laquelle vit. Le seigneur actuel n'est-il pas parvenu là où il est exactement de cette façon, par le meurtre ?

Pour montrer qu'Asaji est la tête pensante du couple, Kurosawa coupe le tronc de Washizu au cou, dans un plan asymétrique où Asaji est calée en bas à droite. Le décor est ascétique : aucun meuble, tout ce qui intéresse Asaji est d'obtenir le pouvoir. On la voit s'enfoncer dans un couloir sombre, en ressortir avec le saké mêlé à de la drogue qui va servir à endormir les gardes. J'ai pensé à une toile au musée de Beaux Arts de Lyon : Judith émergeant du noir, brandissant la tête d'Holopherne. Asaji va jusqu'à placer la lance dans les mains de son benêt de mari. Kurosawa laisse le meurtre hors champ : seul la lance ensanglantée nous indique que le forfait a été commis. Le meurtre perpétré, on voit Asaji reculer vers le fond de la pièce taché de sang, derrière un mur de flèches qui agit comme un présage. Les moisissures sur le mur font comme une fresque abstraite. Le plan est très beau.

Le maître du château éliminé, c'est à présent Miki, nommé gardien du château, le danger. Il faut d'abord s'assurer de son soutien en ramenant la dépouille du seigneur assassiné. Le château semble impénétrable, la procession progresse lentement, le cercueil blanc faisant comme un bélier apte à défoncer l'immense portail. Il ne sera pas nécessaire : Miki l'accueille à bras ouverts. Mais Asaji, qui s'est servie de la prédiction, compte bien s'en affranchir à présent qu'elle est enceinte et donc apte à donner à son époux un héritier (et si c'est une fille ? le cas n'est pas envisagé). "C'est toi qui mets en oeuvre la prophétie", lui lance-t-elle à présent que celle-ci lui est défavorable.

Las ! Elle fait une fausse couche. Une servante laissée d'abord hors champ, courbée au sol, l'annonce à Washazi. Le sang du foetus perdu répond à celui qu'a versé Asaji par époux interposé dans les murs de la baronnie. Comme Raskolnikov dans Crime et châtiment, elle est travaillée par le sang qu'elle a sur les mains : on la voit s'efforcer de se les laver anxieusement. Isuzu Yamada, qui incarne Asaji, raconte qu'elle a beaucoup travaillé pour imaginer le liquide poisseux dont elle ne parvient pas à se défaire, jusqu'à le sentir.

Mais c'est trop tard, Miki a été éliminé, de nouveau hors champ, qui plus est dans un silence total. On lui apporte sa tête, et l'on pense à une autre histoire de souverain manipulé par sa femme, celle du roi Hérode qui sacrifie Jean-Baptiste pour le beau corps de Salomé, sa belle-fille dont il est fou. Kurosawa nous fait sentir l'absence de Miki et de son fils autour du banquet, alternant les places vides et le visage anxieux de Washazi. La folie meurtrière est lancée : un garde est sacrifié, on le voit ramper vers Washazi tel un gros cafard noir, effrayant.

L'histoire se répète : un message vient annoncer que les rebelles, rejoints par le fils de Miki, alignent victoire sur victoire. La pluie est de retour dans la forêt. Mais Washazi est tranquille : "l'esprit" lui a annoncé qu'il serait invaincu "tant que la forêt ne marchera pas". Le spectateur devine ce qui va se passer.

Comme le seigneur au début du film, Washazi a réuni un conseil de guerre. "Nous parlons depuis une heure et n'avons rien décidé", lance Washazi après une amorce de la scène silencieuse ! L'humour n'est pas absent de la tragédie. Washazi a réuni ses troupes dans la vaste cour, et les drapeaux qui flottent au vent évoquent la peur ressentie par l'armée face à la progression des rebelles. Dans une superbe scène, des oiseaux envahissent le château, sinistre augure, et on verra peu après les soldats fuir en tous sens, affolés, exactement comme les volatiles. Un pur sang est impossible à calmer, autre mauvais présage. La superstition des hommes est copieusement moquée par Kurosawa.

Ces hommes sont des oiseaux, mais aussi des moutons : alors qu'ils riaient aux propos de leur chef, les voilà qui lui tirent dessus dès lors que la situation se renverse. Les assaillants se sont en effet cachés derrière des arbres, et la forêt "avance". C'est alors la célèbre scène des flèches, non simulée, qui voit Washizu immolé sous la pluie de traits décochés dont le bruit est glaçant. Alors que dans la pièce de Shakespeare McBeth se suicidait, il est ici puni de son hubris par là où il a péché. Ne reste plus qu'à conclure sur la lande brumeuse, pour boucler la boucle.

Kurosawa disait qu'un bon film devait être limpide. Pari tenu, d'où le plaisir intense que procure ce Château de l'araignée : voir le récit progresser d'une façon implacable, tout en se régalant de l'art cinématographie déployé par Kurosawa. L'un de ses plus grands films, au côté de Barberousse.

8,5