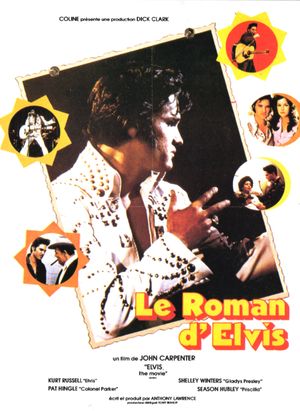

La plus grande qualité du biopic qu’offre John Carpenter à Elvis Presley réside certainement dans sa propension à ne jamais prendre de haut son sujet ni lever les mystères inhérents à sa personne : présenté dès le début comme une légende insérée dans une existence trop étroite pour lui, le King semble lui-même nous raconter son ascension à partir de ses propres souvenirs. Carpenter éloigne ainsi tout discours psychologisant et use des ressorts cinématographiques les plus éculés pour traiter d’une figure elle-même médiatique : quelques accords à la guitare et voilà une foule d’étudiants qui s’amasse autour de lui, quelques accords à la guitare et c’est un producteur qui tombe sous son charme, quelques accords à la guitare et le public tout entier est conquis. Le cinéaste se moque bien de la vraisemblance et construit de la légende à partir du seul langage imagogène apte à l’immortaliser : le cinéma. Reste un problème que Carpenter élude trop facilement : l’absence de vision artistique. Car nul parti pris ne se ressent ici, et le spectateur peut avoir l’impression que le film déroule une fiche biographique mise en images où perlent çà et là les grands succès du King. Le choix de Kurt Russell pour le rôle-titre se justifie amplement, l’acteur faisant preuve d’un charisme tout en retenue et en nuances. Elvis est une œuvre assez méconnue de John Carpenter dans la mesure où elle ne révèle aucune patte graphique particulière, mais affirme néanmoins la thématique que l’on retrouvera par la suite dans chacune de ses œuvres : l’Amérique face à l’une des déclinaisons de sa légende, déclinaison apte à révéler les travers d’une société ici rongée par le profit – voir à ce titre le personnage du Colonel Parker – et par l’industrie qui transforme un artiste en produit de consommation.