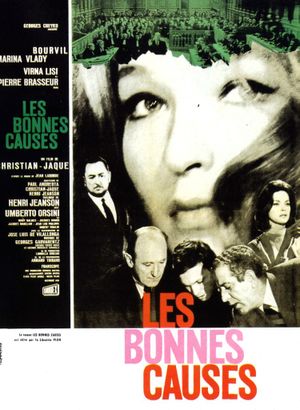

Les Bonnes Causes (1963), réalisé par Christian-Jaque, s’impose comme un film d’une grande maîtrise formelle et d’une étonnante justesse sociologique pour son époque. Derrière l’apparente simplicité de son intrigue judiciaire, le cinéaste déploie une mise en scène d’une précision remarquable, au service d’une double ambition : la dissection des mécanismes de la justice française et la critique implicite des rapports de pouvoir qui la traversent. Le traitement visuel, le jeu des acteurs et la direction artistique se conjuguent pour composer un film à la fois rigoureux, élégant et profondément humain.

Sur le plan technique, la photographie en noir et blanc se distingue immédiatement par sa densité et son expressivité. Christian-Jaque et son directeur de la photographie jouent avec le contraste pour construire un véritable langage visuel : les scènes diurnes, baignées d’une lumière diffuse, suggèrent l’illusion de la clarté et de la raison judiciaire, tandis que les séquences nocturnes, plus marquées par des ombres portées et des zones d’obscurité, traduisent la part de doute, de manipulation et de mensonge inhérente à l’affaire. Cette opposition entre lumière et obscurité n’a rien de purement esthétique : elle devient la métaphore même du combat moral au cœur du récit. La composition des cadres, souvent frontale et rigoureuse, accentue la dimension institutionnelle du film ; les personnages sont souvent capturés dans des espaces clos — bureaux, couloirs, salles d’audience — qui semblent les enfermer dans la mécanique de la justice. Christian-Jaque s’inscrit ici dans une logique de mise en scène très contrôlée, où chaque mouvement de caméra et chaque placement d’acteur contribuent à la lisibilité et à la tension dramatique.

Le montage, d’une grande sobriété, maintient un rythme soutenu sans céder à la spectacularisation. Il favorise la continuité et la clarté narrative, tout en introduisant, par des alternances entre sphère intime et sphère publique, une respiration dramatique bienvenue. Ces transitions fluides permettent au spectateur de percevoir les échos entre la procédure judiciaire et les drames personnels, donnant au film sa dimension humaine. La bande sonore, discrète mais parfaitement calibrée, accompagne cette retenue : la musique, rarement intrusive, vient simplement souligner l’émotion ou l’ironie d’une situation, tandis que le mixage privilégie la netteté des dialogues, essentiels dans un récit fondé sur la parole, la confession et le témoignage.

Le scénario, quant à lui, adopte une structure classique mais efficace, privilégiant la clarté dramatique à la complexité technique. Certes, certaines libertés sont prises avec la vraisemblance des procédures, ce qui pourra déplaire aux connaisseurs du milieu judiciaire, mais ces simplifications relèvent moins d’une négligence que d’un choix de mise en tension narrative. Le film cherche avant tout à exposer les rouages symboliques de la justice — ses contradictions, ses failles, ses hypocrisies — plutôt qu’à en livrer une représentation documentaire. Dans cette optique, Christian-Jaque réussit à transformer le procès en véritable espace de mise à nu sociale : la salle d’audience devient le théâtre où se joue la comédie humaine des culpabilités, des jugements et des manipulations.

Sur le plan des interprétations, Les Bonnes Causes réunit une distribution exceptionnelle, qui confère au film une densité rare. Bourvil, en contre-emploi absolu, offre une performance d’une sobriété bouleversante : il abandonne tout artifice comique pour adopter un jeu intériorisé, où la retenue du geste et la précision du regard traduisent la dignité silencieuse d’un homme pris dans une machine qui le dépasse. C’est sans doute l’un de ses rôles les plus aboutis, où son humanité naturelle se fond dans la gravité du propos. Pierre Brasseur, au contraire, compose un personnage ouvertement cabotin, volontiers théâtral, mais cette outrance s’inscrit parfaitement dans le ton du film : son cynisme, sa diction appuyée, son ironie permanente en font une incarnation saisissante du pouvoir judiciaire, aussi brillant qu’arrogant. Virna Lisi, toute en ambiguïté, déploie un jeu d’une grande précision, fait de demi-sourires et de froideur calculée, tandis que Marina Vlady, dans un rôle plus passif mais non moins essentiel, exprime avec justesse la peur, la vulnérabilité et la résignation d’une femme broyée par le système. La direction d’acteurs de Christian-Jaque, mesurée et rigoureuse, parvient à équilibrer ces registres contrastés, orchestrant une polyphonie d’interprétations qui confère au film sa richesse expressive.

Sous couvert d’un drame judiciaire, Christian-Jaque signe une critique sociale implicite, où la justice apparaît moins comme une instance de vérité que comme un instrument de pouvoir et de contrôle. Le regard qu’il porte sur les institutions françaises du début des années 1960 est d’une acuité remarquable : il dénonce subtilement les inégalités de classe, les préjugés moraux et les manipulations médiatiques qui influent sur le verdict. Tout cela sans didactisme, mais avec une ironie feutrée et une amertume bienveillante.

En définitive, Les Bonnes Causes est un film techniquement accompli, à la fois élégant et engagé, qui allie rigueur formelle, direction d’acteurs exemplaire et profondeur sociale. Derrière son apparente simplicité se cache une œuvre d’une grande finesse, dont la mise en scène, le noir et blanc somptueux et la densité morale en font l’un des films français les plus cohérents de son époque dans le registre du drame judiciaire. Un film qui, plus de soixante ans après sa sortie, conserve une puissance d’évocation intacte et un intérêt esthétique indéniable.