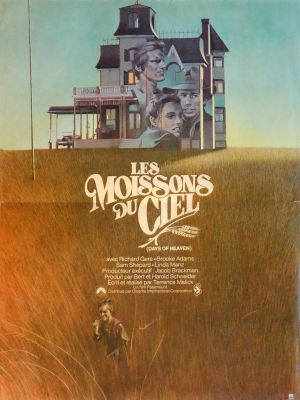

Très loin de ce que j’ai pu voir lors de mon entrée dans le cinéma de Malick, Days of Heaven reste un produit intéressant. De par sa production durant la période du Nouvel Hollywood et les thématiques historiques que le film brasse ; le film fut plus que pertinent à regardé après Little Big Man de Penn, et parfois plus que jouissant.

En effet, Malick est pour moi une légère énigme tant ce dernier paraît irrégulier au sein même des ces films. Ses œuvres touchent par moment des sommets d’intelligence esthétique - surtout lorsque l’on a l’empreinte matérielle dans notre esprit des autres films de sens confrères - puis par moment, c’est tout l’inverse et de simple procédés cinématographiques éculés viennent changés la donne, me faisant voir en Malick un cinéaste inconstant. Par conséquent je voue pour son cinéma un intérêt fort mais qui ne se parachève pas toujours par une reconnaissance dithyrambique d’une grandeur cinématographique.

La critique est le meilleur exercice pour en parler, alors je vais m’y hâter.

Malick tente plus ou moins lui aussi - comme certains de ses contemporains du mouvement - de ressaisir une époque de l’histoire états-uniennes. Comme j’ai pu en faire un point remarquable lors de mon visionnage de Little Big Man, je vais faire de même pour ce film là. Je vais traiter la part de didactisme narratif dans le dispositif du film historique (dans les codes Nouvel Hollywood).

Dans un premier temps, j’apprécie la tentative d’édifier le thème du récit historique par les photos des moissonneurs au sein d’une époque qu’il faut discerner plutôt que par un prologue comme dans Serpico ou Little Big Man.

Cela surligne moins l’évidence que l’on va approcher le spectateur d’un récit historique avant tout, et par conséquent que cette histoire a quelque chose de remarquable que l’on doit se mettre en tête. Malick opte pour l’idée que nous le comprenons et que des photos de cette époque nous fait le intégrer de manière plus subliminale, car il faut l’interpréter. On ne révèle pas directement où veut aller le film.

On remarque que le didactisme pour reconstituer un temps est moins appuyé. Notamment dans la scène où Bill frappe son patron. Dans cette scène de début, la non-contextualisation de l’action est pertinente. Elle nous permet de comprendre par nous-même, sans aide extérieure du réalisateur la gravité de la situation. L’intérêt est dans le fait que l’on ne sait pas que c’est son patron mais qu’on nous laisse le voir comme tel. En effet, Malick sait que nous sommes rationnels vis-à-vis du réel et laisse son cadre s’exprimer pour évoquer la tension de la scène, plutôt que de faire intervenir des paroles ayant pour but d’expliquer l’intérêt gravitationnel de la scène. En l’occurrence, expliquer que le personnage est un employé qu’il frappe son patron et que c’est un geste subversif absolu. On saisit cette idée parfaitement par le cadre réel qu’offre le cinéma.

Malick fait aussi le bon choix sensoriel de couper le son des voix pour que nous puissions uniquement comprendre le tout de l’action par le visuel, cela est bien assez suffisant pour voir où se situe l’intérêt formel du réel de la scène.

D’autant plus qu’avec la scène du train qui arrive ensuite, on voit une matérialité des images assez forte : un homme frappe son patron - action ultra subversive et prohibée - le cadre de l’action nous le fait comprendre car il restitue de manière réaliste une époque qui ne réglementait pas la condition ouvrière. Par conséquent cela nous fait comprendre la trame subversive de ce geste, puis un train fait émigrer des personnages. Ces images de trains parlent pour elles-mêmes. Surtout elles ont une interaction entre elles. On comprend ainsi que l’action de la première scène est liée à celles du train qui transporte des voyageurs. On réfléchit sur un lien entre ces deux scènes, car il ne nous l’est pas donné

(en l’occurrence l’obligation de partir à cause du geste illicite), qui devient jouissif par le fait que c’est un non-dit.

Là où l’on voit le brio dans la mise en scène, c’est dans la démonstration historique que tente de faire Terrence Malick. Par exemple, la scène où l’on voit les individus dans le train sauter pour trouver leur destination est parfaite, car elle parle pour elle même visuellement. Malick comprend que l’on est rationnel vis à vis de ce que l’on voit et que l’on raisonne par rapport aux fait que les sont eux-mêmes rationnels vis à vis des schémas qu’ils emploie dans la vie. On ne dit pas « il fallait sauter du train pour aller où l’on voulait » mais on le montre, ce qui détonne chez le spectateur qui ne reconnaît pas cette façon de faire car en accord avec sa temporalité. C’est là que ce dernier se fait la réflexion que l’on est bien sur une œuvre qui relate une temporalité antérieure. On montre des coutumes révolues qui ont disparu avec le temps, mais qui paraissait pourtant banal chez les contemporains de cette époque.

De plus, la voix off n’est pas explicative sur ses car elle ne parle pas de l’action qui se déroule dans l’image, on peut donc se concentrer sur l’un, l’autre ou les deux.

Pareil lorsqu’il se propose à un patron lorsqu’il débarque du train, la discussion est brève et par conséquent elle n’est pas explicative. Nous avons à présent compris grâce à notre rationalité l’époque dans laquelle nous nous situons. Alors nous interprétons qui sont les individus ayant une conversation, et nous pouvons ainsi interpréter la teneur de leur conversation. En l’occurrence un ouvrier qui demande emploie chez un patron durant le XXÈME siècle.

De plus, Malick en fait une discussion qui utilise des termes assez dissimulés pour évoquer la condition ouvrière ; de manière assez brève sans trop de profondeur, mais sous des termes qui nous font comprendre qu’il s’agit éventuellement d’une demande de salariat. Ce sont des termes affiliés à un lexique capitaliste qui évoque de manière dissimulée les dynamiques de travail dans cette période des États-Unis.

Les plans où l’on voit Richard Gere lorsqu’il débarque sont intéressants. Il faut avoir une lecture attentive, mais on le voit esquisser un petit sourire. Ce sourire n’est pas probant (ce qui montre l’état subtile que les films de Malick peuvent avoir en laissant des subtilités) mais met bien en évidence que ce dernier est fier d’avoir réussi à trouver un travail. Ce qui simplement avec un agissement bête montre un état de socialisation. Gere est content de travailler car il est socialement reconnu par son travail, car c’est un facteur prédominant dans les États-Unis de cette époque. Il est fière d’avoir retrouvé. Tout ce cheminement me fait penser à Rosetta, qui évoquait ce même rapport face au travail.

Puis surtout les plans d’avant où ils viennent d’arriver sur la plantation sont toujours faits dans le mouvement, ce qui fait que les protagonistes ne sont pas au centre de l’action. La caméra fugace est constamment en mouvement. Ce mouvement nous laisse apercevoir le couple au sein du cadre, sans trop les raconter. C’est encore une fois, une ambition qui nous pousse à redoubler d’attention et de raison pour comprendre le sens véritable de ce qui se déroule dans ces scènes. Ces derniers sont dans le plan pour que nous puissions voir un certain plaisir sur leur visage qui témoigne simplement, au travers d’un enjouement quasiment caché, que ces derniers ont la sensation que c’est ici qu’ils vont réussir une nouvelle vie. Tout cela se fait comprendre alors que rien n’a été dit. Nous laissons le spectateur relever cela, ou du moins on ne laisse au spectateur que le choix de tenter de le relever. Pourtant, cela me parait être un point crucial du début du récit.

Il y’a aussi dans ces plans d’arrivé sur la plantation, des plans qui montre les êtres, leurs corps. Simplement par des plans qui à priori ne sont que trivialités. Par exemple, il y’a une scène où l’on montre des individus parler une langue étrangère. Cela témoigne de la base immigrationniste sur laquelle les États-Unis forgent leurs secteurs économiques. Pourtant, nous n’avons qu’une brève conversation à peine entamée pour le définir. En terme d’efficacité dans la reconstitution, je trouve ça assez génial. De plus, leurs paroles sont quasiment indéchiffrables, on le déchiffre car le film nous pousse à le faire. Cela montre que l’on est sur un film exigeant qui convoque fortement la raison du spectateur, son attention réflexive.

Il y a vraiment une volonté claire de Malick de ne pas conter le récit comme récit pur et dur d’une page historique des États-Unis, c’est nous qui relatons cette temporalité historique par le cadre et la rationalité qu’il engrange.

Là où Malick est un cinéaste intelligent et où ses scènes procurent un réel bonheur, c’est par exemple dans les scènes où les ouvriers sont en représentation de quelconque manière, comme le passage des claquettes ou de musique, quasiment toujours filmé en plan fixe pour ne pas surligner l’effet que produisent les performances, comme dans le réel, c’est très malin. Les performances de scènes, ont un effet fixe : c’est le mouvement créé au sein du réel qui provoque l’émotion. Par conséquent nous n’avons pas de besoin de plus pour le souligner, sinon cela nous paraîtra trop peu subtil. On comprendre que la performance d’un homme veut être montré comme une sur performance. Des effets de caméras aurait pu apporter cela.

Par ailleurs, le travail fait sur la représentation des ouvriers vis à vis de l’employeur au sein du film est tout à fait maline. La figure du patron aurait pu être traitée avec manichéisme, pour dresser un tableau tyrannique. Mais non car la relation patron-employé ne se fait pas autour d’éléments criards et explicite des grandes lignes de la tyrannie patronale. C’est là que le réel fait irruption. En effet, tout ce qui sert à montrer un rapport de force au sein de l’œuvre, est fait sous traits réelles engageant des dynamiques sociales véridiques. Ce qui fait que les situations ne paraissent pas forcer afin d’illustrer un propos. Elles utilisent le dispositif du réel habilement pour utiliser des termes dissimulés mais qui rende compte réellement de certains rapports de force. Il faut réfléchir sur les comportements pour savoir s’ils relèvent d’un modèle tyrannique.

Puis il y a une nouvelle confusion sur le plan tyrannique dans les scènes de regroupement des ouvriers qui se font avec, par moment, le propriétaire disséminé dans le cadre, ce qui brouille un peu les pistes et nuance la thématique qui aurait vite pu devenir manichéenne. Là, on sait pertinemment qu’il y a un rapport de domination. Il ne se retranscrit pas dans la scène, mais est encré dans nos conscience : l’homme parmi eux qui festoient est aussi leur bourreau. Cette douce violence est assez agréable dans le film, tant elle est faite avec intelligence. Elle est faite en manipulant le réel, par conséquent cela nous apparaît plus dissimulé et bien plus naturel. On saisit des nuances du réel qui ne grossissent pas le trait d’une thématique ayant été suriné de manière grossière.

Aussi d’un point de vue narratif, le jeu que Malick prête aux acteurs se loge dans une case sobre et naturel. Il ne permet pas d’absolument savoir quels sont les intérêts de chacun à tirer (à part quand la voix off le fait) mais nous laisse essayer de comprendre les dynamiques qui se créent. Cela fait que le récit ne passe pas forcément au premier plan, il se laisse devancer par d’autres formes comme simplement le travail salarié (agricole) ou bien par la nature qui prend objectivement plus de place que lui au sein du film. Tout cela crée une forme assez naturaliste ou du moins avec des touches de réel implantées que je trouve très intéressantes. Tout cela montre l’intérêt formel de cette pratique cinématographique.

À présent, j’aimerais aborder la place que la beauté incarne au sein du film.

La beauté du cadre est une ambition chère à Malick. Elle est ici montrée de manière plutôt subtile. Il n’en fait pas des caisses et se contente de prises de vue que l’on peut interpréter comme belles mais selon notre sensibilité vis-à-vis de l’action. Il ne va pas trop en faire pour nous forcer à éprouver un poétisme lors d’une séquence où la beauté veut transparaître. Peut-être que la beauté finement suggérée, empiète parfois sur la subtilité de l’œuvre : je pense à la scène où l’on voit Bill s’épanouir dans la plantation, où cette beauté surligne légèrement son contentement vis-à-vis de sa nouvelle vie honnête et reconnue socialement, que j’ai pourtant édifié auparavant comme bien illustrée la plupart du temps.

De même pour la séquence des prêtres/pasteurs où la beauté du plan vient rajouter une couche sur l’idée que la religion dans la vie des individus de cette époque est une affaire sérieuse. De plus, cette idée est surligné par des gros plans successifs sur les ouvriers qui écoutent attentivement le texte prononcé par le prêtre/pasteur. À mon avis, il aurait fallu supprimer les plans d’attentions vis-à-vis du discours car la simple manifestation de la beauté sur un plan de prière était une idée esthétique assez forte, dans l’idée que la nature n’avoue pas totalement les choses, même si le cadrage permet de manière un peu simpliste le rapprochement avec un paradis.

Malgré tout, Malick sait faire preuve d’intelligence dans la manipulation de la beauté dans son film. J’en veux pour preuve une scène assez excellente, qui témoigne d’une approche assez matérialiste de ce dernier. Elle réside dans la scène au lac, où les deux amoureux se parlent. Gere essaie de pousser sa femme vers le propriétaire afin d’en tirer des avantages sociaux. L’intérêt formel se trouve dans la confrontation subtile que met Malick en valeur. L’un dit qu’il veut aller à l’encontre de la morale pour des intérêts et cela est montré de manière très intéressante car Malick ne laisse que le passage où ce dernier expose l’idée sans la détailler. Cela laisse au spectateur le choix d’interpréter la demande qu’il propose à sa femme, et surtout de la raccrocher aux affects sociaux dont est emprunt Bill, de manière subtile. En effet, Malick ne rallonge pas la scène par un dialogue prononcé par Gere ou de la voix off disant : « c’était pour tirer des intérêts économiques qu’il demanda cela », non, c’est sobre, cela nous laisse le temps. De même pour la caméra qui se braque dans ce qui semble être un contrechamp sur Gere pour illustrer ses sentiments mais où ce dernier reste sobre, ce qui n’influe pas dans notre raisonnement vis-à-vis de sa question. Dans un second temps, c’est du côté de la femme que cela est intéressant car Malick décide de ne pas la faire parler, tout en illustrant légèrement quelle est sa réponse implicite à la question. On peut l’interpréter comme étant écœurée par la proposition et cela laisse entrer l’idée du deuxième affect au sein des corps qui habitent ce couple, celui de la moralité religieuse dans ce cas-ci. Là où la beauté de la nature est intéressante formellement, c’est qu’elle prend une certaine place dans le cadre mais qu’elle n’est pas pour autant criarde. Elle ne dit pas distinctement sa pensée mais nous pouvons l’analyser comme cette idée de corruption chez les hommes. Les deux protagonistes sont pris par des affects au sein du monde et de là natures, alors que ces deux critères n’induisent pas de conditionnements tels dans les comportements. J’ai trouve cela très puissant de la part de Malick et je dois dire que cela m’impressionne.

Après avoir louée les qualités de Malick dans sa prestation historique, je me dois évidemment d’édifier les points négatifs. En effet, c’est le paradoxe Terrence Malick ; une approche cinématographique qui relève dans une certaine parti du temps, comme quelque chose d’immense, et l’autre parti comme quelque chose de tout à fait banal, de très peu intéressant.

Je vais montrer cela au travers d’une critique du didactisme, dans la tentative de récit historique que j’ai pu entrevoir dans l’œuvre.

On retombe très vite dans les travers narratifs. D’abord par la voix off qui se déclenche (décidément), en étant évidemment explicative car expliquant que l’on est plongé encore une fois dans un récit, en explicitant le rôle de chacun dans l’intrigue comme si nous étions trop bêtes pour le comprendre. Alors que j’ai loué auparavant le fait de ne pas le faire. On retombe dans le récit en réexpliquant ce à quoi tient la temporalité historique déployée. Tout cela, pour remettre une couche sur le fond historique subversif que le nouvel Hollywood peut déployer.

Ce qui est dommage, c’est que par moment l’incroyable compréhension de la matérialité des images dont fait preuve Malick se noie. Par exemple dans la scène où les voyageurs débarquent sur le terrain, un homme demande à un contremaître «à qui appartient la maison ?», lui rétorque l’employeur : au propriétaire. Cette info n’est pas pertinente, tant il y avait une matérialité des images assez probante qui était édifiée par une coupe nette, un décalage entre la condition des voyageurs miteuse et la maison toute coquette qui donc montrait bien le système de distinction et n’avait pas besoin d’une réaffirmation sur le fait qu’elle appartient bien au patron.

D’autant plus que cette coupure mettait en évidence assez subtilement la différence dans les habits des voyageurs et celui du patron : l’un étant coquet, dissimulé au sein du cadre, et les voyageurs sales et mal habillés. Du moins en habits de travailleurs épuisés au sein de cette temporalité historique. De plus, ces derniers étaient toujours en mouvement sur les cadres précédents, ce qui faisait que la saleté de leur accoutrement n’était pas surlignée mais dissimulé et que par conséquent il fallait avec exigence le remarquer.

Une chose regrettable : lorsque le film touche la subtilité dans l’idée qu’il ne décrit pas une époque mais la saisit en y montrant simplement des plans d’individus évoluant dans cette même époque donnée. On montre des individus pratiquant le travail agricole, mais on ne dit pas que ces individus appartiennent à une temporalité historique antérieure. C’est nous qui déchiffrons.

Pourtant, certaines séquences comme celles montrant le propriétaire assis pendant que les autres travaillent surlignent les subtilités liées aux modèles économiques de l’époque et surtout la voix off vient comme un passage obligé pour lier une intrigue dans cet espace temporel créé. Alors que le récit aurait très bien pu le faire en laissant des scènes où les acteurs manifestent par l’action leurs sentiments, leurs affects, de manière subtile, où l’on voit ces derniers faire des actes démontrant leur rôle dans une narration mais de manière où cela survient naturellement. Afin de réellement rendre leurs rôles organiques au sein du film, pour que l’on croie pour sûr qu’ils sont animés par des affects réellement liés au réel. Pas simplement de leur raccroché des sentiments au sein d’un cadre défini. D’en faire de réelles individus. Car si le rôle des sentiments au cinéma ne passe pas là, alors il sera toujours forcé et paraîtra balourd. Cela sonnera comme prêter des sentiments aux acteurs, pour prêter des sentiments aux acteurs. Montrer sans profondeur qu’ils ont des sentiments. Montrer pour montrer, en somme.

Au sein de ce registre où l’on force le film à avoir une narration claire - afin de forcer le spectateur à placer ses émotions dans les relations dramatiques entre les personnages - la voix off en fait l’unification. Je pense à la séquence plutôt pas mal où l’on dit au propriétaire qu’il ne lui reste « plus qu’un an » sans spécifier à quoi ce paramètre était lié, et bien la voix off doit le dire pour ne pas que l’on soit perdus dans la narration. Il faut que l’on comprenne qu’un motif dramatique va faire son irruption dans le film. Par conséquent, nous devons absolument placer nos affects émotionnels à l’intérieur.

C’est dommage, vraiment. Le film suffisait tellement dans cette simple reproduction historique subtile qu’il esquisse pourtant bien. Le récit trop prononcé gâche la subtilité pourtant bien établie.

Encore un problème dont la voix-off est le principal vecteur ; lorsque cette dernière argumente sur les thématiques historiques. Notamment pour aborder de la condition ouvrière. De là me vient une question, à quoi bon tenter de faire des phrases philosophiques par la voix-off pour aborder cette condition, alors que l’on a vu que Malick pouvait faire des scènes géniales impliquant des suggestions sobres convoquant notre intellect afin de les comprendre. A mes yeux, faire de la philo par la voix off ou même le dialogue, c’est anti-art. Anti-art car un aucun moment on se considère le médium comme un langage à proprement parlé. Langage ayant une materialité des images, un langage de mise en scène universel…

D’ailleurs, il y un certain problème dans la matérialité des images qui se retrouve encore une fois brisé, (tandis qu’elle avait une subtilité certaine ) à l’heure de film, où d’un coup l’on ressent le rythme bien plus ralenti et où le travail agricole est bien moins montré. Cela nous fait ressentir sensoriellement et de manière raisonnée que ces derniers ont une condition de bourgeois un peu plus proche maintenant, quasiment aristocratique. La voix vient encore une fois le réciter, donc on entre un peu plus dans la fonction de récit de l’œuvre, ce qui la subordonne lorsque l’on prend en compte l’objet réellement artistique qu’elle était.

De plus, cela se combine à des scènes très vite abrégées que l’on ressent dites pour être dites. Des scènes dans cette état de richesse, qui aurait valu de démonstration des habitus au sein d’une bourgeoise. De là le thème de l’escroquerie très présent dans l’œuvre serait apparu dans le cadre. Pas simplement car Malick aurait décidé d’illustrer les personnages de manière grossière en train de faire des actions de bourgeois caricaturales, mais parce que les voyant évoluer au sein du cadre, le spectateur exigent aurait pu tenter par l’aide de sa raison de déceler les habitus. Par conséquent, une antithèse dans le cadrage serait arrivé : celle de voir les individus évolués sous des pratiques qui ne sont pas les leurs, comme si elles n’étaient pas les leurs, comme si ils les avait usurpées, comme si ils les avaient escroqués. Disposé comme cela, cela aurait parfaitement déroulé la mise en image pas le cadrage d’une des thématiques de l’œuvre. Cela aurait été du cinéma.

Ici, cela rabaisse le cinéma à sa condition de narration illustratrice.

Avant de conclure, je vais faire une petite parenthèse sur la représentation du capitalisme dans le film, que j’estime en demi-teinte.

Tout d’abord là représentation du patron est tout le temps montré de manière dominante par les effets de cadrage. Des effets assez bateaux de contre-plongée sur lui par exemple.

Sinon, au milieu du champ où les gens travaillent (qui, pour le coup, relate sûrement de faits historiques et donc se justifie par des affects patronaux voulant voir si son affaire marche, mais qui au sein du récit paraît surligné).

Cela vient surligner assez grossièrement que ce dernier à la posture du dominant alors que le simple fait que l’on sait que ce dernier est le patron suffi très bien, en rajouter serait bête. On sait que ce dernier est le dominant puisque il correspond à l’essence du capitalisme : avoir un dominant sur la marchandise. Cela ne laisse pas de place pour tenter d’autres choses autour de sa personne, pour trouver quelque chose de plus ambiguë (même si j’en ai dis beaucoup beaucoup de bien par moment).

Si l’on combine ça avec des séquences qui explicitent encore plus que les individus sont dépendants physiquement du patron, ça fait un peu beaucoup pour exprimer une seule idée qui aurait pu être montrée de manière bien plus subtile. Un enchaînement de scènes d’exemples présente pour surligner cette idée : lorsqu’un contremaître, celui qui est en charge de vérifier si la main-d’œuvre est bonne dit qu’une partie du salaire de la protagoniste est retenue, puis avec une scène où Gere dit à cette dernière que, grosso modo, ils ne sont plus libres de leurs mouvements à cause de la position dominante du patron. Surtout que la scène où le vérificateur avertit cette dernière de la retenue d’une partie de son salaire agit comme la scène où le patron est dans son fauteuil : ça ressemble et c’est sûrement issu d’une base historique où ce genre de choses arrivait réellement, mais le faire au sein d’une œuvre artistique enlève une part de subtilité certaine. Mais ce n’est pas non plus une parjure incommensurable de le faire car cela reste emprunté au réel historique et donc légitime. Cela me paraissait malgré tout, intéressant de l’aborder.

Pourtant Malick touche des sommets de subtilité par moment. Mon problème avec ce dernier est qu’il ne fait qu’osciller entre le sommet et les bas-fonds.

En exemple de scène qui représente un sommet incroyable, celle où Abby dit au propriétaire « désolé je ne savais pas où j’allais » car cette dernière s’est trop approchée de l’espace du patron est juste d’une subtilité imparable. On ne surligne pas qu’elle n’a pas le droit de le faire et surtout on met un accent subtil sur le fait que cette dernière n’a pas de liberté physique car les moyens de production privés la contrôlent. Par conséquent se crée un schéma de hiérarchisation des êtres, mais au sein du réel. En un seul dialogue on le comprend. Simplement par des effets de réels auquels nous sommes rationnels et qui nous pousse a comprendre pourquoi cette dernière s’excuse. Cette scène est une édification claire de la ségrégation claire entre les hommes dans le capitalisme, dans un système américain reconnu pour son égalité. Elle n’a pas le droit d’agir comme elle l’entend. Malick décrit à merveille rien qu’en une phrase, les remises en cause principales du capitalisme. On dirait une scène de La Liste de Schindler niveau différenciation entre les êtres (si j’abuse sur le côté mélodrame du ce film). La prolétaire n’est pas du niveau du bourgeois et pourtant rien ne le dit si ce n’est un court dialogue qui doit être décrypté par le spectateur.

En tout cas, je pense que si il faut conclure, je dirais, à notre ami Malick et tout les autres cinéastes ayant officié durant le nouvel Hollywood, c’est que la narration restera toujours un modèle interchangeable, toujours. Les thématiques pourront toujours être interchangeables entre les individus.

Par contre, la forme qui entoure le récit et le narratif, ça, personne ne pourra le reproduire. Alors, laisser l’interchangeable orner ton film au profit de la valeur subjective que représente la part artistique d’une œuvre restera à mes yeux la plus grande faiblesse persistante du cinéma. Cette faiblesse annihile la part de raison et par conséquent d’intelligence formelle que transmet le cinéaste. Certains arrivent à la contourner : ce sont les grands. D’autres non. Et certains gravitent entre ces deux états : Malick fait partie de la troisième possibilité.