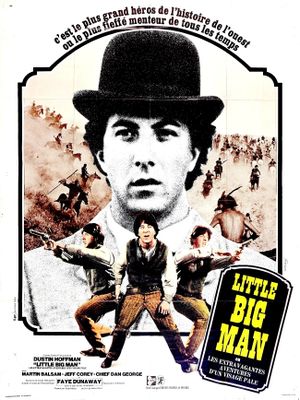

Encore un nouveau film du Nouvel Hollywood que je décide de visionner. Ce courant m’a particulièrement donné envie, car d’un côté j’ai décidé de creuser ma culture cinématographique américaine, et de l’autre j’ai voulu le faire par le courant qui pouvait être le plus libertaire dans sa conception. Peut-être aurais-je pu y trouver sa forme la plus noble ?

Ce qui pousse à penser cela, ce sont les revendications des cinéastes. Ces revendications, je les ai crues performatives au sein des films qui composent le mouvement. Par conséquent, la volonté des cinéastes (Lumet, Penn, Shatzberg) de bouleverser les codes sociaux – par la remise en cause des institutions comme dans Serpico (que j’ai vu en amont de Little Big Man) ou bien par la démythification des récits historiques américains – aurait dû s’appliquer au sein même des récits et des formes des films. Seulement, je veux montrer que cela n’est pas totalement vrai. Ou du moins que cela n’a pas tout à fait un intérêt esthétique hors de la norme que le Nouvel Hollywood a tenté de bousculer.

En effet, le Nouvel Hollywood bouleverse certes de manière limpide les repères historiques et institutionnels des États-Unis, mais le fait d’une manière assez pénible. C’est-à-dire constamment dans la revendication didactique, plutôt que par une mise en scène audacieuse.

Dès le début de l’œuvre, cela se comprend ; nous allons voir un film qui fait passer le récit avant sa mise en scène, même si ce dernier est revendicatif.

Le film se dote ainsi d’un prologue qui est là pour bien introduire, de manière lourde, que nous allons assister à un récit et quel en sera le thème. Ici, on ne réinvente rien : on se sert d’axes de mise en scène déshué pour introduire un propos neuf. Jake Crabb est rendu vieux par le maquillage, si vieux que ce même maquillage paraît nous dire que Jake est bel et bien vieux. Puis son âge est restitué au cas où nous n’aurions pas bien compris de quoi il s’agissait dans cette scène. Puis le journaliste interrogeant Jake ressemble lui aussi à une jeunesse impétueuse, mais de manière très criarde, de quoi créer un dualisme entre les deux acteurs de la scène, trop probant. C’est ici que j’édifie ma thèse : l’œuvre va certes traiter des sujets importants, mais va le faire constamment par une mise en scène de racontage.

Donc cette idée va se poursuivre dans la suite du récit, par une œuvre qui va décider de montrer et, en plus, y rajouter la voix-off de Jake. Ainsi nous voyons l’apprentissage des mœurs indiennes par le protagoniste, au sein de séquences très vives, ce qui souligne ce que j’ai déjà pu déclamer. Ce qui intéresse Penn, c’est d’illustrer brièvement ce qu’il souhaite édifier politiquement, sans pour autant se préoccuper de l’intelligence de son œuvre. Ainsi, mon visionnage a été pavé de frustration devant le produit non abouti que pouvaient représenter certaines séquences. Car en effet, on ne cherche pas à extraire l’essence des situations pour avoir une approche plus naturaliste et suggérer au spectateur des idées de mise en scène : on vient simplement dire pour dire. C’est là que prend forme ce que j’appelle le cinéma de racontage.

Par conséquent, toutes les séquences où l’on voit l’apprentissage de Jake auraient pu être teintées d’une approche matérialiste, nous laissant observer la perdition des habitus pour d’autres. Là, on aurait touché un cinéma qui nécessite la raison, d’être attentif, et qui aurait laissé l’espace à des séquences plus longues, mais qui, in fine, aurait offert le bonheur de la compréhension, la jouissance raisonnée.

De plus, cette approche autour des habitus n’est pas une volonté propre à ma vision du sujet traité. C’est réellement une thématique que l’on ressent importante pour Penn afin de déployer son récit. Je dirais plus précisément qu’elle passe par la thèse de la relativité au sein des cultures. Les scènes qui exposent cette idée auraient pu, encore une fois, passer par un dispositif plus aéré dans la mise en scène, moins explicatif. Mais c’est pareil : par exemple la scène de la pipe lorsque les deux enfants se retrouvent dans le campement, la voix-off se sent obligée de spécifier que l’enfant n’a jamais fumé (ou quelque chose dans le genre). Cela vient souligner la phase humoristique de cette scène, tandis qu’elle n’en avait pas besoin si l’on sollicitait notre intelligence. Elle consistait à mettre bien en évidence les normes qui diffèrent en fonction de la culture, mais non : il faut dire qu’elle tousse, car s’intéresser à l’étude des comportements est quelque chose de trop évident. De même pour une autre séquence où Jake frappe de manière irrégulière quelqu’un de sa tribu. Cette scène aurait pu laisser le spectateur voir quelle réaction le corps aurait pu avoir. Un corps indien, qui est socialisé différemment, a donc une manière d’être différente, intéressante à distinguer et surtout qui n’est pas consciente. Par conséquent, il est complètement bête d’asséner des répliques du style : «Je n’ai jamais vu frapper quelqu’un comme ça» avec la voix-off juste après pour dire : «Sa condition d’indien ne lui a pas permis de voir quelqu’un frapper comme ça auparavant». Merci voix-off. Je pense ne pas avoir besoin d’expliquer la lourdeur de ce type de passage. Laisser le spectateur comprendre un propos au travers d’une mise en scène qui fait tout pour cela ne correspond pas aux attentes de notre cinéaste.

D’autant plus que le prologue insufflait, par le dialogue, une autre idée qui consiste à dire que le film ne sera pas une aventure. Je l’ai pris avec bonne humeur, puisque je l’ai entendu comme une réponse à la dédramatisation et à la propagande que des films appartenant au western avaient pu insuffler. Les histoires de cow-boys, c’est cool quoi. Mais Penn ne le voit pas de cet œil, et moi derrière mon écran je me suis dit qu’il avait bien raison. Je l’ai vu comme la volonté de montrer empiriquement ce que c’est de vivre au sein de communautés différentes. Je l’ai vu comme la volonté de ne pas rendre attractif une page historique, mais seulement comme elle l’a été, de manière à nous laisser voir les choses. En un sens, il est vrai que l’œuvre ne prend pas partie. En revanche, il est clair qu’elle souhaite tout de même en faire un récit, car elle raconte elle-même ses thèmes. Elle ne souhaite pas que cette partie du travail soit faite par ses spectateurs.

C’est donc pour cela que l’on a tout de même l’impression que le film est une œuvre qui ne prend en compte que le fond, que l’histoire, au détriment de la mise en scène. Les séquences illustrant ce sujet sont très impersonnelles. Elles ne pensent pas une œuvre de cinéma, elles pensent un récit. Tous ces éléments qui font que l’on ressent le récit comme primordial me laissent croire à une affirmation mensongère lorsque le prologue parlait de ne pas faire un film d’aventure. Elles montrent différents actes de manière basique, juste pour donner l’idée au spectateur que l’on parle bien de cela.

Une autre idée intéressante que soulève la voix-off, grossièrement, a attiré mon attention. Elle souligne le choix de l’acteur principal, Dustin Hoffman. Ce dernier préfigure la vision du cinéma du Nouvel Hollywood vis-à-vis des acteurs en général. Quelles que soient les évolutions d’un personnage au sein d’un cadre cinématographique, avoir la carrure de Hoffman est une revendication qui parle pour elle-même. On pourrait aborder le fait que cela devient assez évident au fur et à mesure des réapparitions de Dustin Hoffman au sein du Nouvel Hollywood, car cela devient une revendication ambulante plutôt qu’un personnage incarné, mais c’est un autre sujet. Là où je voulais en venir, c’est que re-spécifier cela au sein du récit par une scène vient directement déconstruire la subtilité préétablie, qui aurait consisté à laisser le spectateur se faire la réflexion qu’en effet, le personnage de Dustin Hoffman n’est pas accommodé au sein d’un tel cadre (western). C’est grâce au cadrage et à l’aération d’un plan que ce genre d’idées très subtiles se fait comprendre. Elles misent sur l’idée que toi, spectateur, tu vas prendre en considération la jouissance cinématographique que représente le décor (de préférence organique), et que tu vas en faire un élément qui influe matériellement sur la vie, les habits, les comportements… Par conséquent, elles misent aussi sur le fait que tu vas établir un cheminement de pensée te menant à l’idée rationnelle que Dustin Hoffman est une donnée qui évolue au sein des plans du film, mais qui en réalité n’a pas grand-chose à faire là. Pourquoi ? Car il est la représentation typique de l’anti-John Wayne et, par conséquent, ce long cheminement va te montrer la subtilité humoristique que Hoffman peut apporter. Cela démontre sa grande capacité à faire rire subtilement lorsqu’il est utilisé au sein d’un western.

Malheureusement, le problème de l’œuvre est qu’elle ne comprend pas cela. Les procédés compliqués soulignent uniquement la figure d’anti-héros que constitue Hoffman et sa silhouette. Par conséquent, on lui donne des choses inintéressantes à jouer. Cela occasionne un jeu en demi-teinte. On lui demande d’être ce qu’il représente déjà rationnellement vis-à-vis du réel.

Ce n’est donc pas la peine d’expliquer que, par ricochet, les scènes qui se veulent sur un ton plus léger sont d’un intérêt assez limité de ma part. Comme exemple : l’idée de faire de Hoffman un cow-boy dans le film surligne tout ce que j’ai pu dire auparavant.

Même en général, toutes formes de répliques issues de la voix-off ou d’interprètes soulignant sa taille ne représentent en rien quelque chose d’intéressant. Par exemple : lorsqu’un compère de Jake appartenant à sa tribu lui dit «tu viens pas, tu es trop petit comme une fille», à partir de là l’acteur devient un produit. C’est comme si Penn ne faisait que vendre sa super invention, sa grande subversion qu’il avait réussi à créer au sein du cinéma.

Si je dois voir l’œuvre avec un œil plus sympathique, je relaterais que, par moments, le film n’est pas totalement une œuvre de récit ou d’aventure par filiation. Il est vrai que Penn, par moments, ne choisit pas la facilité aventurière pour son récit. J’en veux pour preuve les scènes de bataille qui ne sont pas sacralisées ou, du moins, dont le montage ne cherche pas cela.

Certaines de ces scènes de bataille conservent la voix-off, mais elle est utilisée plus à bon escient. Par exemple : il est montré l’asymétrie des moyens dans les guerres entre les rouges et les blancs. Par conséquent, cela renvoie à la base militaire de la surenchère sur laquelle se sont construits les États-Unis et le mode de bataille basé sur la surenchère des moyens dans les batailles contemporaines où ont été impliqués les États-Unis. Cela renvoie à l’idée principale que les blancs ont gagné dans le futur, car ils ont réussi à imposer leur doctrine guerrière. Cela renvoie aussi habilement à l’asymétrie du conflit durant la production du film : le Vietnam.

L’accélération constante des événements du film ne laisse pas voir un grand panel de cette idée, mais j’ai tout de même trouvé intéressante l’idée du balancement entre les deux cultures. Elle consiste en ce que, finalement, au sein de chacune des cultures, aucune ne représente un axe véritable de raison. Et c’est là où le jeu de Hoffman devient intéressant (pile quand on lui donne matière à jouer), car il est totalement trimballé mais ne réfléchit jamais à ce qui le contente. Il ne raisonne pas, il contemple ; les cultures le rendent vide intérieurement.

Voilà, c’est à peu près tout pour Little Big Man. J’ai tout de même envie de creuser encore au sein du Nouvel Hollywood pour y trouver des visions cinématographiques encore plus intéressantes et surtout d’y trouver un plaisir plus franc qu’avec le film d’aujourd’hui.