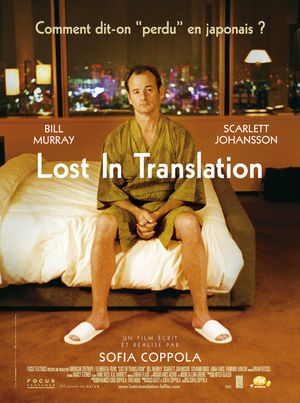

Avec Lost in Translation (2003), Sofia Coppola signait un film devenu emblématique du cinéma indépendant du début des années 2000. Consacré par la critique et auréolé d’un statut quasi culte, il n’en reste pas moins une œuvre dont la délicatesse peut parfois tourner à la légèreté, au point qu’on peut aujourd’hui s’interroger sur l’ampleur de son aura.

Bill Murray incarne Bob Harris, acteur fatigué venu à Tokyo tourner une publicité, tandis que Scarlett Johansson prête son regard mélancolique à Charlotte, jeune épouse en pleine dérive existentielle. Leur rencontre, faite de silences et de non-dits, se veut une parenthèse poétique au cœur d’une ville étrangère. Mais c’est justement dans ce dépouillement que réside autant la force que la limite du film : tout repose sur l’atmosphère, au risque parfois de laisser le spectateur à distance.

Tokyo, omniprésente, est sans doute le véritable personnage principal. Coppola la filme comme un espace d’errance, de décalage et de solitude. La ville, saturée de lumières et de signes incompréhensibles, reflète le sentiment d’isolement des protagonistes. Cependant, cette vision du Japon, entre fascination esthétique et exotisme doux-amer, peut sembler un peu figée, presque clichée. La mise en scène, élégante mais très contrôlée, privilégie la beauté du flou à la profondeur du propos.

On ne peut nier le charme fragile du film : la complicité entre Murray et Johansson, la bande-son planante, la mélancolie diffuse qui s’en dégage. Mais derrière cette ambiance ouatée, on cherche parfois une émotion plus incarnée, un élan véritable. Lost in Translation capte admirablement l’ennui et la douceur d’une rencontre improbable, mais peine à dépasser le simple constat d’un malaise existentiel stylisé.

Un beau film, certes, mais dont la réputation semble aujourd’hui un peu disproportionnée face à sa portée réelle.