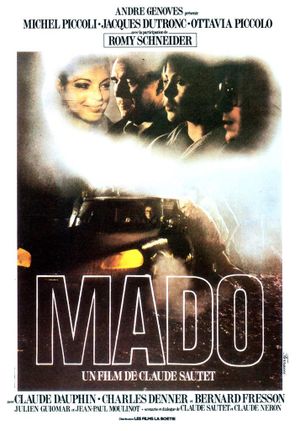

On pourrait considérer Mado comme une nouvelle variation sur les thèmes qu’on sait désormais chers à Claude Sautet, et qu’il traite comme personne. Il est en effet très facile de tisser des liens entre ces personnages et les opus précédents du cinéaste : Piccoli, fidèle entre les fidèles, s’y retrouve confronté à une prostituée, comme dans Max et les ferrailleurs, et la banqueroute comme Montand dans Vincent, François, Paul et les autres. L’intention de dessiner les années Giscard semble néanmoins ici plus prégnante qu’à l’accoutumée : qu’on évoque l’immobilier tentaculaire ou les relations tarifées, c’est bien le capitalisme et ses ravages qui semble dominer ici les personnages. Souvent brisés, en proie à des enjeux qui les dépassent (en témoigne cette curieuse et éphémère apparition de Romy Schneider), ils voient leur liberté éprouvée quand les films précédents, des Choses de la Vie à César et Rosalie, semblaient faire de leurs trajectoires sentimentales l’unique sujet de leur existence. De là à affirmer que Sautet se politise, il n’y a qu’un pas qui ne sera pourtant pas franchi : car c’est bien de l’humain qu’il est question ici, et, comme toujours chez Sautet, de la collectivité, du groupe. Scènes de bistrot, repas, soirées, le cortège habituel est retravaillé, toujours avec la même finesse, à ceci près qu’on ajoute des personnages plus typés qu’à l’accoutumée, notamment dans la personne de promoteurs véreux, ainsi que des conséquences plus dramatiques pour certains personnages. Pourtant, même ces portraits fonctionnent et échappent au manichéisme habituellement en vigueur, portés par des comédiens dirigés d’une main de maitre.

Face à ce ballet des millions et des faux documents, Mado, la prostituée, fait figure de mystère inaccessible. A l’inverse de Lily qui croyait naïvement exploiter un pigeon dans Max et les ferrailleurs, elle reste à distance d’un monde qui lui tourne autour, et incarne une féminité opaque qui fascine autant qu’elle déroute. On retrouve cet attachement de Sautet à la femme non francophone et son délicieux accent, comme pour accentuer cette distance infranchissable, et le désarroi de Piccoli face à elle occasionne de très touchants échanges.

Le film n’est pourtant pas au niveau des précédents ; un peu trop long, se perdant dans des explications assez fastidieuses sur les magouilles immobilières, il a tendance à diluer sa force et son empathie, avant de retrouver, notamment dans ce final pluvieux, une émotion précieuse : embourbés dans un terrain vague comme l’est la société dans son capitalisme crapuleux, la bande s’abandonne à l’essentiel, ce vivre ensemble qui fait la sève unique et inimitable du cinéma de Sautet.

http://www.senscritique.com/liste/Cycle_Claude_Sautet/1106493