Pompoko raconte le destin assez tragique des populations d'animaux sauvages face à l’urbanisation croissante et déraisonnée du Japon moderne. Le film alterne en permanence les moments sérieux, graves et les moments humoristiques voire gagesques. Isao Takahata réalise un film qui n’est pas manichéen, et qui se pose en observateur avant tout. Ainsi les hommes ne sont pas tous diabolisés et les tanukis ne sont pas tous des êtres irréprochables, certains prônant la violence.

Comme beaucoup de films d’animation, il souffre d’une publicité qui laisserait croire à un film joyeux et léger dans la veine de Kiki ou Totoro, alors que personnellement je le trouve plus sombre et plus tragique dans sa trame générale. Takahata traite son sujet avec une forme de désenchantement mais aussi avec une certaine forme de sagesse : face à l’inéluctable, on peut toujours s’adapter du moment qu’on n’oublie pas l’essence de notre identité. Dans le cas des tanukis, leur caractère festif et farceur.

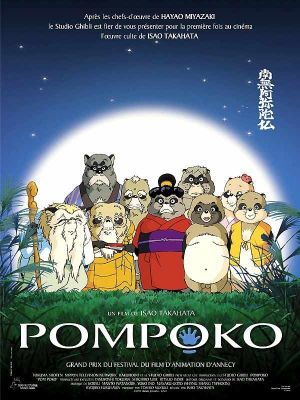

L’animation est le reflet de ce constant équilibre entre sérieux et farces, puisque les tanukis sont représentés de trois manières différentes : une très réaliste, une anthropomorphique qu’on voit la majorité du temps et une encore plus cartoonesque notamment quand ils font la bringue. Cela contribue au mélange des genres, c’est une solution assez inventive qui permet aussi de concilier le monde des humains (version réaliste) et le monde secret des tanukis (version anthropomorphique). On peut ainsi opposer les roubignolles transformistes à la gravité de leur combat.

En revanche, je n’ai pas accroché à l’omniprésence de la voix off, qui est vraiment ma bête noire dans les films qui en abusent. Je la descends régulièrement, car pour moi elle aplatit beaucoup de choses plutôt que de les montrer à l’écran. Ce n’est pas une fatalité, je peux énoncer (500) days of Summer où les films de Wes Anderson qui en font bon usage. Mais ici je trouve que cette voix plate et sereine décrit trop ce qu’on voit à l’écran, comme si le narrateur lit l’histoire à quelqu’un d’autre. Pour moi ça casse l’intérêt du medium film.

Au-delà du thème évident du respect de la nature et du pamphlet contre l’urbanisation déraisonnée, Takahata fait appel au folklore japonais, presque en opposition avec le monde moderne. On retrouve toute la parade de monstres typiquement japonaise, comme un hommage à l’identité japonaise médiévale. La réaction de la population locale, qui croit à de la réclame, pointe le détachement de la société moderne de cette partie traditionnelle du Japon. Ce délaissement d’une forme de spiritualité et de la symbiose avec la nature et les esprits est un thème récurrent du studio Ghibli. Sans être une critique envers ses compatriotes, Takahata propose une observation désabusée et triste de son pays, qui aurait oublié une part de son identité.