Ce film est un paradigme de la serie B : il alterne des séquences ridicules et des moments de subtilité frôlant le chef d'oeuvre, par exemple la mise en scène ratée d'un hold up et des combats enfantins avec des indiens, puis un hold up insolite brillamment monté et un épisode désigné comme "pépite érotique" par les Cahiers du Cinema (Jean-Luc Godard).

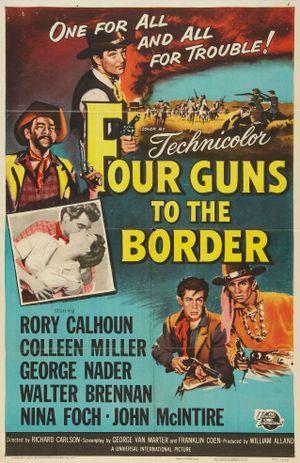

Le titre américain « Four Guns to the Border » soit « Quatre gâchettes vers la frontière", reflète seulement la premiere partie de l’histoire.

Une petite bande d’outlaws est composée du chef, Cully, joué plutôt sombrement par Rory Calhoun ; de Dutch joué plutôt sobrement par John McIntire ; de Bronco, joué avec jovialité par George Nader et de Yaqui joué avec vivacité (et un bandeau vert presque fluo !) par Jay Silverheels - célèbre car il fut Tonto l’acolyte du Lone Ranger.

Avec un hold up raté qui les montre comme des pieds nickelés, nous entrons de manière dubitative dans cette serie B qui s’annonce légère.

Mais plus tard ils vont réussir un hold up original en plein coeur d'une ville, très malin, avec une diversion - tous les citoyens sont attirés loin de la banque - qui exploite des relations passées entre le bandit Cully et un couple, le shérif de la ville Flannery (joué par Charles Drake) et son épouse Maggie (jouée par Nina Foch). La séquence est excellente, insolite, filmée et montée de manière émérite notamment pour la topographie du coup, avec des plans vus du ciel .

Ensuite, les voleurs vont cavaler vers la frontière pour échapper au posse (milice) lancé à leur poursuite. Fin de cette partie.

Le titre français « Quatre tueurs et une Fille » raconte le second mouvement.

C'est comme si une autre histoire croise la première, la fait pivoter et modifie son rythme. Autant la mention de quatre "tueurs" est fausse - ils n’en sont pas - autant la fille a un rôle central.

Une adolescente, Lolly (jouée par Coleen Miller) et son pere Bhumer (joué par Walter Brennan), voyagent seuls et là encore, le début est plutôt risible à cause des afféteries de la gamine alors que père et fille campent tout seuls en pleine cambrousse. Ses manières deviennent très gênantes quand ils rencontrent les 4 outlaws, les affrontent d'abord (le père est un ex-gunslinger qui fréquenta Dutch dans leur jeunesse), puis ils font alliance avec eux contre des indiens et ensuite se séparent. Tout ce passage est presque grotesque.

Mais plus tard, ils retrouvent la bande dans une auberge perdue dans le désert.

Il y a une scène très suggestive et devenue célèbre où Lolly (ce qui veut dire Sucette) lèche un sucre d’orge et secoue une bouteille de salsepareille. Bon.

Mais surtout, il y a une longue séquence dramatique étincelante, qui met en scène l’attirance et les émois contradictoires, impulsifs, de l’adolescente et du chef de bande dans la pénombre et sous la pluie, leurs interactions complexes, finalement perturbés par l’intervention protectrice du père.

Cet élan amoureux avorté va modifier le destin des outlaws qui étaient restés solidaires après la réussite de leur hold up.

Faisant suite à de nouvelle péripeties, animées mais plutôt convenues, notamment avec des indiens, le gunfight final est mémorable puisque le harcèlement amoureux de la gamine en plein duel fera baisser son revolver au bandit blessé Dutch, qui le remet au shérif avec un « Je suis battu... », assorti de "...pas par toi, par elle…».

Voilà pourquoi on aime la serie B. Certaines séquences, certaines méthodes narratives et certains décors sont si pauvres que c’en est ridicule. Mais quand le réalisateur a un grand désir de cinema - ici Richard Carlson, un acteur aux plus de cent films, qui signe sa premiere mise en scène de western - cela peut, malgré des conditions économiques et de timing fort adverses, produire des moments de grand plaisir grâce à une maestria d’équipe.

Avec le grand Russel Metty comme chef op et William Fritzsche.comme Technicolor consultant, on a, tiré d'un roman du prolifique Louis L’Amour - 42 titres au cinéma - un scénario original de Franklin Coen, parsemé de répliques ironiques, comme celle de l’affiche d’époque : « One for all and all for the trouble ».

(Notule de 2020 publiée en aoÛt 2025).

Remarque du Jour : une "pépite érotique" critique du puritanisme et de la pédophilie.

Le risque de l'abus sexuel, le côté quasi pédophilique du flirt dans cet érotisme tant vanté n'était pas abordé par les critiques de l'époque (et par les Cahiers du Cinema donc).

Dans le film, le passage à l'acte est-il freiné par la censure de l'époque, par l'autocensure du réalisateur, ou exprime-t-il sans puritanisme l'ambiguité de relations courantes entre hommes adultes et mineures ?

Il était connu que les abus étaient légion, notamment dans le milieu du cinema, mais cela l'est encore plus, rétrospectivement, depuis #Me Too,

Il faut rendre cette justice à Carlson qu'il ridiculise les provocations de l'adolescnete tant qu'elles restent sans réponse ; qu'il la montre effrayée et devenue plus ou moins réticente quand elles suscitent un écho ; que l'homme adulte est montré avec des hésitations entre retenue et laisser-aller ; et enfin que le père pose un interdit aux deux. Carlson est un artiste mais il est moins ambigu dans son propos que certains de ses admirateurs dans leurs éloges.