À Pondorly, aux Halles de Rungis, deux amis, un Antillais et un Béninois, organisent des combats de coqs pour le compte d'un loubard et petit caïd local. Les deux hommes entraînent et s'occupent de leurs coqs dans l'espoir de pouvoir s'en sortir. Pondorly est un endroit où personne ne s'arrête, hors des sentiers battus, mi-melting-pot, mi-désert existentiel, et dans lequel les personnages sont confinés entre son parking, son entrepôt, son arrière-cuisine, sa boîte de nuit, ses trafics louches, son argent sale et son pit sordide où se battent les coqs.

Ces lieux, qui ne sont pas vraiment des lieux et qui n'ont rien de folklorique, sont comme des acteurs qui apportent avec eux leur passé, leur élocution et leurs cicatrices. C'est à l'image des deux hommes charismatiques et silencieux, déracinés de leur pays, vagabondant entre l'intérieur et l'extérieur dans un parcours souterrain et clandestin, à côté de la loi, autant celle de la ville, de la famille que du récit même. Ils ont en eux les Antilles et l'Afrique, un ailleurs où la mélancolie les ramène à ce sentiment de l'exil. Claire Denis capte les pulsations et les vibrations physiques de ses sujets dans une dynamique se corrélant avec les lieux. Elle le fait dans un tremblement à la fois emporté, mouvementé, méticuleux, précis et à hauteur de personnage, pour mieux faire ressentir le rapport que partagent les humains et les bêtes : la peur, le désir et la dépense d'énergie, mais surtout la pulsion de mort, comme si uniquement les instincts animaux donnaient de quoi survivre.

Les deux personnages sont dans un rêve en cage face à des êtres cupides qui les exploitent. Mais comme dans Chocolat, la cinéaste ne se conforte pas dans un pamphlet moralisateur, car c'est d'abord le paysage intérieur des protagonistes qui l'intéresse, avec ses variations, ses nuances et ses ruptures, où le désir et la sensualité des corps s'établissent dans un lien fragile, laconique et caché, particulièrement entre la beauté contrastée noire de Jocelyn et la blancheur blonde de Toni, la maîtresse du fils violent de leur patron paternaliste.

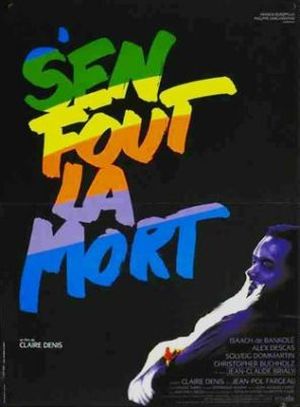

L’œuvre erre ainsi dans un univers étrange, dangereux, troublant et nocturne, lorgné par une musique jazz et la voix-off chuchotante de Dah. Un univers ombrageux où la tentation de perdition pour Dah et Jocelyn est grande. Ce dernier va mourir dans une sorte de révolte suicidaire où il fait corps avec la rage de son coq jusqu'à une forme de possession et de transe parcourant avec parcimonie la matière de l'œuvre. S’en fout la mort est donc plus radical que son prédécesseur, peut-être moins séduisant et plus hermétique, mais il se rapproche davantage de la patte future de son auteur.