En 2006, Step up rencontre un succès considérable, aussi bien au box-office qu’auprès du public adolescent séduit par la fusion entre danse urbaine et romance dramatique. Face à cet engouement, les studios de production ne tardent pas à envisager une suite. Toutefois, plutôt que de simplement reproduire la formule du premier volet, ils décident de renouveler en profondeur le projet : nouvelle équipe technique, nouveaux acteurs, et même un cadre narratif différent. L’objectif est clair, conserver l’énergie et l’esprit de la franchise, tout en proposant une histoire et un univers visuellement et émotionnellement distincts.

Duane Adler, scénariste de Step up, est le seul membre majeur de l’équipe initiale à rempiler pour cette suite. Véritable architecte de l’univers, il participe à la conception des personnages et à la structure narrative globale. Néanmoins, le cœur du scénario est désormais entre les mains de Toni Ann Johnson et Karen Barna. Toutes deux apportent une nouvelle sensibilité au récit, davantage centrée sur la diversité, la culture de rue et la dynamique des crews de danse.

Jon M. Chu, jeune réalisateur peu connu, est choisi par les producteurs pour mettre en image cette nouvelle danse. Chu n’a pas encore de grande expérience derrière la caméra, mais il possède une passion manifeste pour la danse et la mise en scène rythmée.

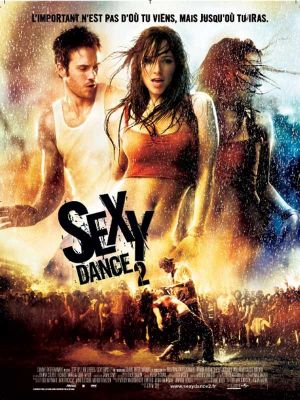

En 2008, Step up 2 : The Streets sort dans les salles obscures et marque un tournant pour la franchise. Le film s’éloigne du cadre académique du premier volet pour plonger dans les compétitions de danse de rue, avec une énergie plus brute et une esthétique plus urbaine.

Dans le premier film, l’histoire reposait sur un choc des cultures : un danseur de rue plongé malgré lui dans une école de danse classique. La suite prend ce principe à contrepied. Cette fois, ce sont les élèves issus du milieu académique qui s’aventurent dans l’univers brut et spontané de la street dance. Ce renversement n’est pas juste un gimmick : il redéfinit l’approche narrative et donne un souffle nouveau à la franchise. L’idée de faire descendre le classique dans la rue bouscule les codes, dépoussière le genre du film de danse et offre une perspective plus moderne et inclusive.

Channing Tatum revient brièvement (contrairement a ce que j’ai dis plus haut) reprendre le rôle de Tyler Gage, mais sa présence, même limitée, suffit à électriser l’ouverture du film. Sa scène d’introduction met immédiatement la barre très haut : chorégraphie énergique, caméra dynamique, ambiance survoltée. Dès ces premières minutes, on comprend que le film veut surpasser l’intensité du premier opus. Ce n’est pas seulement une apparition nostalgique : c’est un passage de relais en bonne et due forme, presque symbolique, qui propulse le film vers quelque chose de plus grand, de plus rythmé et de beaucoup plus galvanisant. La mise en scène de cette danse d’ouverture reste gravée dans la mémoire.

Briana Evigan et Robert Hoffman forment le duo chargé d’unir deux mondes : la rigueur du classique et la liberté de la street. Leur alchimie fonctionne suffisamment pour porter le récit, mais leur romance, très sucrée et parfois maladroitement écrite, n’est pas vraiment ce qui retient l’attention. Et honnêtement, on ne leur en veut pas : le film n’a jamais prétendu être une grande histoire d’amour. Ce qui compte, ce sont les scènes de danse, et de ce côté-là, le film assure largement. Côté personnages secondaires, la plupart peinent à vraiment exister… Sauf Adam G. Sevani, alias Moose, qui devient instantanément l’un des favoris du public. Avec son style singulier, son humour et son talent naturel, il vole quasiment toutes les scènes où il apparaît.

L’une des forces majeures de ce second opus, c’est que presque tous les acteurs sont avant tout de vrais danseurs. Et ça se sent dans chaque mouvement, chaque transition, chaque battle. Là où le premier film manquait parfois d’intensité chorégraphique, celui-ci explose littéralement. Les musiques soigneusement choisies, les chorégraphies inventives et l’approche très cinématographique de Jon M. Chu donnent aux scènes de danse une dimension quasi épique. Impossible de rester passif : ça donne envie de bouger, de danser, de se lever, bref… C’est galvanisant au possible.

S’il y a bien une séquence qui a marqué durablement les fans, et même ceux qui n’ont jamais vu le film en entier, c’est la scène finale sous la pluie. Ce moment est devenu instantanément culte. La façon dont la chorégraphie s’adapte à l’eau, la puissance visuelle des éclaboussures, le rythme, les déplacements… Tout y est. C’est un climax parfait, une pièce de bravoure qui a contribué à rendre le film plus iconique encore que le premier. On en ressort avec l’impression d’avoir assisté à quelque chose d’unique.

Step up 2 : The Streets renverse les codes du premier film, en misant sur des danseurs authentiques, en offrant des chorégraphies mémorables et en faisant exploser l’énergie à chaque scène, il réussit à surpasser son prédécesseur dans quasiment tous les domaines. C’est un film imparfait, certes, mais passionné, inventif et terriblement efficace. Un classique moderne du cinéma de danse.