Duane Adler, scénariste de Save the Last Dance, décide d’explorer à nouveau l’univers de la danse, un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Il imagine un nouveau récit où deux mondes opposés : la danse urbaine et la danse classique, se rencontrent et s’influencent mutuellement. Par ce contraste, Adler cherche à illustrer non seulement la fusion des styles artistiques, mais aussi celle des milieux sociaux et culturels.

Melissa Rosenberg va collaborer avec Duane Adler pour donner plus de réalisme et de profondeur a cette histoire. Diplômée en danse et ancienne membre d’une petite troupe, Rosenberg apporte au scénario son expérience concrète du milieu : les heures d’entraînement, la rigueur artistique, mais aussi la passion et les sacrifices qu’exige la pratique de la danse. Grâce à son regard de professionnelle, elle enrichit les personnages et les situations, rendant les émotions plus justes et les scènes de danse plus authentiques.

Anne Fletcher se voit confier la réalisation. Ancienne danseuse et chorégraphe reconnue à Hollywood, Fletcher possède une connaissance intime du mouvement, du rythme et de la mise en scène du corps. Avant de passer derrière la caméra, elle avait déjà travaillé comme chorégraphe sur de nombreux films et productions musicales, ce qui lui confère une sensibilité particulière à la dynamique visuelle et émotionnelle de la danse.

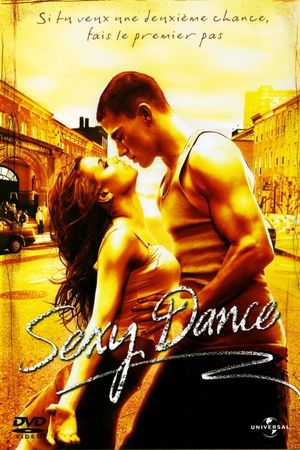

En 2006, Step up sort enfin sur les écrans. Le film rencontre un succès immédiat auprès du jeune public et des amateurs de danse, il devient un phénomène culturel qui popularise la danse hip-hop et contemporaine auprès d’un large public.

Le film respire les années 2000, dans son esthétique, ses thèmes et son énergie. C’est un pur produit de son temps, avec ses clichés, ses codes, mais aussi sa sincérité désarmante. Peut-être est-ce pour cela que j’éprouve une certaine affection pour lui. À la revoyure, on perçoit sans mal ses nombreux défauts : narration prévisible, personnages stéréotypés, dialogues parfois maladroits. Pourtant, difficile de lui en vouloir. Ce film appartient à notre adolescence, à une époque où la danse, la musique et le cinéma cherchaient avant tout à faire vibrer, sans trop se soucier de finesse. Il garde ce parfum de nostalgie, celui des films qu’on regarde sans cynisme, simplement pour le plaisir.

L’histoire, simple mais efficace, repose sur une opposition classique : celle d’un jeune danseur de rue, rebelle et instinctif, et d’une danseuse classique, disciplinée et perfectionniste. De cette rencontre naît une tension culturelle et sociale, entre deux mondes que tout oppose : la rigueur du ballet et la liberté de la rue, la tradition et la spontanéité. Mais comme souvent dans ce type de récit, ces différences deviennent des passerelles : les personnages apprennent l’un de l’autre, s’influencent, se transforment. Et bien sûr, au cœur de cette alchimie, la romance prend forme, apportant une touche de douceur à ce choc des cultures. Le message est clair : la vie n’est pas faite de frontières nettes, mais de zones de mélange et de nuance.

Le film n’y va pas par quatre chemins : sa morale est frontale, exposée sans subtilité ni détour. Le film croit en la rédemption, en la puissance de la passion et en la transformation par l’art et il le dit haut et fort. Oui, le message est simpliste, parfois un peu naïf, mais c’est aussi ce qui fait son charme. On ne vient pas voir ce film pour être surpris par une profondeur psychologique ou une mise en scène symbolique ; on vient pour ressentir une énergie, une envie de bouger, un message positif et universel. En ce sens, le film assume pleinement ce qu’il est : un divertissement honnête et direct.

Là où il déçoit davantage, c’est dans sa séquence finale. La grande performance chorégraphique, censée représenter l’apogée émotionnelle et artistique du film, manque cruellement d’intensité. La mise en scène reste trop sage, la danse pas assez explosive, la musique trop contenue. On attend le grand frisson, le moment de pure exaltation, mais il ne vient jamais vraiment. Comparé à d’autres films de danse plus audacieux ou plus inventifs, le final semble presque timide comme si le film n’osait pas aller au bout de sa propre promesse.

Channing Tatum et Jenna Dewan forment un duo qui fonctionne bien, surtout dès qu’ils se mettent à danser. Leur alchimie est indéniable, et elle s’étend même au-delà du film, puisqu’ils formeront un couple dans la vie réelle. En revanche, du côté de la comédie pure, leurs performances restent inégales. Tatum, avec son physique athlétique et son passé de strip-teaseur, apporte une crédibilité naturelle à ses scènes de danse, mais peine parfois à exprimer toute la complexité émotionnelle de son personnage. Dewan, danseuse professionnelle, maîtrise parfaitement son art et apporte la grâce et la rigueur nécessaires à son rôle. Ensemble, ils incarnent plus une belle énergie qu’une véritable profondeur dramatique.

La musique joue un rôle central, cherchant à fusionner deux univers : le classique et le hip-hop. L’intention est intéressante (traduire musicalement le dialogue entre les deux protagonistes), mais le résultat manque parfois de mordant. Certaines pistes sont agréables, bien produites, mais la bande-son ne parvient jamais à créer cet élan irrésistible qu’on attend d’un film de danse. On aimerait qu’elle fasse battre le cœur plus vite, qu’elle emporte vraiment le spectateur, mais elle reste souvent en retrait, comme si le film hésitait à lâcher prise.

Step Up n’est pas un grand film, mais il a le mérite d’être sincère. Il capture l’esprit d’une époque, celle où la danse était un moyen d’expression, de liberté et de réconciliation sociale. Malgré ses maladresses, il dégage une énergie positive et un charme désuet qui continuent de toucher ceux qui l’ont découvert à sa sortie. C’est un film imparfait, parfois naïf, mais attachant, un souvenir de jeunesse qu’on regarde avec indulgence, un sourire aux lèvres et un peu de nostalgie dans le cœur.