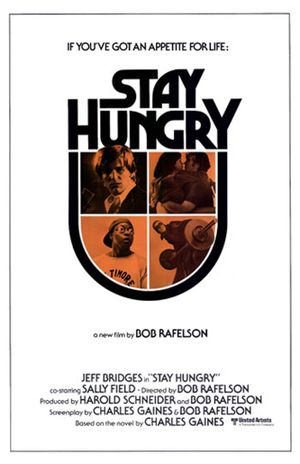

Stay Hungry peut être vu comme une œuvre se trouvant à cheval entre le Nouvel Hollywood et le cinéma américain du début des années 1980. Comme dans Cinq Pièces faciles, Bob Rafelson raconte le récit d’un homme tiraillé entre deux milieux sociaux. Le premier, le cercle aristocratique dans lequel il est programmé et duquel on attend de lui qu’il continue l’héritage familial. En second, le milieu de la working class, où se mêlent les culturistes et la culture white trash. Le personnage, du nom de Craig, joué par Jeff Bridges, veut s’extraire du premier milieu, car il s’y sent aliéné et ennuyé ; il cherche constamment sa place. Mais contrairement au protagoniste de Jack Nicholson, condamné à l’errance et à être coincé dans un existentialisme en suspens, Craig trouve finalement son identité et règle ainsi son problème existentiel.

C’est pourquoi la conclusion de Stay Hungry est plus positive et s’éloigne des objets plus pessimistes du Nouvel Hollywood, dont Rafelson fut l’un des étendards. Ce dernier avait saisi que le cinéma américain changeait de cap, prévoyant le début de la fin pour le Nouvel Hollywood. Cela passe notamment par le protagoniste interprété par Arnold Schwarzenegger (Joe), représentant par excellence du culte du corps et des héros aux proportions musculaires hors norme, qui vont exploser dans la décennie à venir. La scène ubuesque des culturistes quasiment déshabillés courant dans la rue est la métaphore de ce cinéma testostéroné qui va prendre d’assaut et envahir l’Amérique. Le Nouvel Hollywood ne savait pas quoi faire de ces corps massifs, car le corps des héros, à ce moment-là, était plus ordinaire et trivial, tandis que dans les années 1980, les physiques disproportionnés deviendront la norme. Dans le film, les culturistes sont vus comme des freaks décérébrés, à l’image de Joe jouant du violon face à un public mondain méprisant, alors qu’il prouve à plusieurs reprises au cours du récit qu’il est un homme fin, sensible et cultivé. À partir de là, l’auteur capte l’impossible communication entre ces deux mondes, malgré la naïveté idéaliste de Craig, qui pense pouvoir unir ces classes sociales antinomiques en jonglant d’une communauté à l’autre.

Finalement, il trouve son chemin et ne reste pas cantonné aux attentes de son carcan initial. Il a su rester « Stay Hungry », c’est-à-dire rester sur sa faim. Comme le dit Joe, il vaut mieux rester sur sa faim et ne pas profiter trop vite des bonnes choses, sinon l’humain les consomme sans plaisir et en devient insatisfait, bête et avide, à l’instar des aristocrates pédants, des riches hommes d’affaires aux comportements mafieux ou encore du coach libidineux de Schwarzenegger, que le cinéaste tourne en dérision. C’est donc une œuvre sensible qui garde l’héritage du Nouvel Hollywood, avec ce type de récit conduit autour de personnages flâneurs, capables d’imprévisibilité dans un registre tour à tour solennel, loufoque, mélancolique, drôle, prosaïque et léger. Puis une œuvre s’imprégnant de son temps, parce qu’elle dirige son regard vers l’avenir et prend en charge les héros de demain et l’humeur d’un cinéma moins négatif.