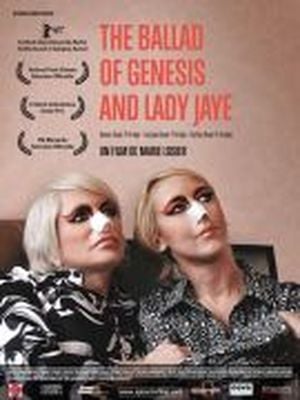

Avec The Ballad of Genesis and Lady Jaye, Marie Losier signe un film aussi audacieux que délicat, à mi-chemin entre l’expérimental et le documentaire intime. J’ai choisi de lui attribuer la note de 7/10, non pas par manque d’intérêt, mais parce que, malgré sa beauté brute et sa singularité visuelle, il m’a laissé par moments à la marge de l’émotion qu’il semble vouloir transmettre.

Ce qui frappe d’emblée, c’est l’approche résolument libre et intuitive de la mise en scène. Marie Losier filme Genesis P-Orridge et Lady Jaye comme on rêve, en suivant un fil poétique plus qu’un récit structuré. Le recours au 16 mm, aux surimpressions, aux plans flous et vibrants, donne à l’ensemble une texture presque tactile. On sent la pellicule, la matière, les accidents, et c’est là une vraie réussite. La caméra n’observe pas, elle accompagne. Elle épouse les gestes, les rituels, les métamorphoses physiques et symboliques du couple. Ce parti pris esthétique fort permet au film de devenir lui-même un corps en transformation, un prolongement visuel du projet "pandrogénique" de ses deux protagonistes.

Mais cette grande liberté formelle a aussi ses limites. À force d’effacer les repères narratifs traditionnels, le film peut désorienter, voire frustrer. Certains moments, visuellement superbes, manquent de contexte ou de respiration. On aurait parfois aimé que Losier ralentisse, éclaire davantage, pour que l’émotion prenne toute sa place – sans devoir la deviner dans les interstices de l’image.

Pourtant, ce flou fait aussi partie de la démarche. Losier ne cherche pas à expliquer Genesis ou Lady Jaye ; elle les laisse exister, tels qu’ils se présentent, dans leur étrangeté magnifique, leur tendresse aussi. C’est peut-être cela qui touche le plus : derrière l'excentricité apparente, le film révèle une histoire d’amour d’une sincérité désarmante. Le geste de transformation corporelle n’est ni une provocation ni un concept : c’est une déclaration. Une façon radicale d’aimer l’autre au point de vouloir lui ressembler, jusque dans la chair.

Le film devient alors un miroir déformé mais fidèle de cette quête fusionnelle. Il ne juge jamais, ne théorise pas, et c’est aussi ce qui le rend précieux. La subjectivité de Losier est palpable, mais elle reste pudique, effacée derrière la lumière des personnages.

En conclusion, The Ballad of Genesis and Lady Jaye est une œuvre qui ne laisse pas indifférent. Elle déroute, fascine, parfois lasse, mais toujours interpelle. C’est un film qui se vit plus qu’il ne se comprend, et qui mérite qu’on s’y abandonne – même si tout n’y est pas immédiatement accessible. Une expérience sensorielle, sensible et singulière, qui parle d’amour, d’identité, de perte – et de cinéma, aussi, comme terrain d’étranges et précieuses métamorphoses.