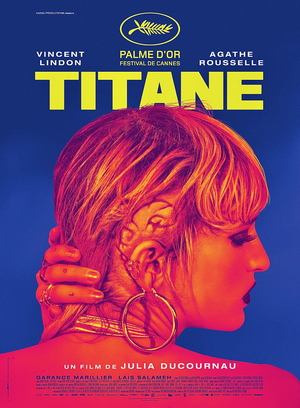

Palme d’Or dérangeante, clivante, Titane est moins un récit qu’un corps filmique en mutation, où la chair, le métal, le genre, le désir et la filiation s’enchevêtrent. Œuvre intensément physique et résolument post-genre, Titane n’embrasse pas la transgression comme un effet de style : elle l’inscrit au cœur même de son être, jusqu’au vertige, parfois jusqu’à l’hermétisme.

Dès l'ouverture, Ducournau frappe fort. Un accident d'enfance, une plaque de titane insérée dans le crâne, et voilà l’héroïne (Alexia) irrémédiablement altérée. Ce point d’origine, presque mythologique, ne sert pas de socle narratif, mais de détonateur. À partir de là, tout récit linéaire implose. Alexia devient danseuse érotique, tueuse en série, puis fugitive enceinte d’un véhicule et se fait passer pour un garçon disparu.

Ducournau construit son film sur une série de déraillements narratifs. À chaque fois que le spectateur croit s’ancrer dans un genre ou une trame (thriller, science-fiction, mélodrame, récit d’usurpation), le film bifurque, sabote ses propres fondations. Cette instabilité constante n’est pas un défaut de structure : elle est le programme du film.

Le corps n’est plus ici un lieu d’expression, mais un champ d’expérimentation. La douleur, les mutilations, les transformations, ne sont pas des effets esthétiques : ils incarnent une crise de l'être. Le métal pousse sous la peau et la sueur devient huile moteur. Mais ce corps, si fascinant soit-il, tend à se fermer sur lui-même. Alexia, quasi mutique, devient moins un sujet qu’une forme, moins une trajectoire qu’un état. Le film risque alors une abstraction froide, une beauté théorique où l’affect peine à s’inscrire.

Titane a suscité autant d’admiration que de rejet, et cela tient peut-être à la manière dont le film aborde la transgression. Les meurtres répétitifs, la scène de grossesse métallique, la relation père-fils fondée sur le mensonge : autant de gestes puissants, mais qui peinent à trouver une nécessité intérieure. Le film aligne les provocations sans toujours en articuler la profondeur. Il veut tout faire exploser (les genres, les repères, les affects) mais laisse parfois un champ de ruines où rien ne renaît.

Le personnage d’Alexia échappe à l’identification mais ne construit pas pour autant une altérité féconde. Elle est une figure, presque une icône du post-genre, mais rarement un être de fiction. On la regarde, on la scrute, on la subit — sans jamais l’aimer ni la haïr. On est tenu à distance, comme face à une œuvre d’art contemporain.

Et pourtant, au cœur de cette mécanique froide, subsiste une faille, un battement : la figure du pompier, père endeuillé, corps aussi brisé que celui d’Alexia. Leur relation, bancale, mensongère, devient peu à peu le vrai moteur émotionnel du film. Là s’ouvre une brèche, là affleure ce que Titane contient de plus humain. Ce n’est pas un père biologique, mais il accepte. Ce n’est pas son fils, mais il aime. Cette relation, aussi tordue soit-elle, permet au film de quitter l’exercice de style.

On peut l’admirer pour sa radicalité, son absence de concessions, sa volonté de faire du cinéma un lieu de transgression totale. Mais on peut aussi rester à la porte, face à une œuvre qui ne cherche jamais à nous accueillir, qui revendique l’étrangeté comme ultime position politique.