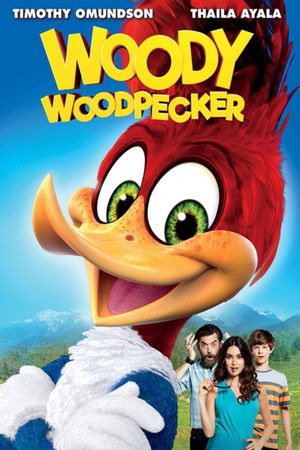

Il est plutôt paradoxal que le pic-vert au célèbre rire dispose d’une physionomie à échelle variable, tantôt massive lorsqu’il attaque ou passe devant la caméra, tantôt minuscule quand il regagne son nid ou nargue les braconniers depuis sa branche, alors que son comique, lui, ne relève que du vulgaire unilatéral le plus déplacé qui soit : tout n’est que pets, prouts, crottes et coliques en forme de smiley sur le parebrise d’une voiture. Fanfare de bêtise qui change le héros de cartoon en fantôme numérique épileptique et insupportable, qui fait des êtres humains – pour ne pas dire acteurs – des caricatures de caricatures, vides de toute substance, ennuyeux comme pas possible. Woody Woodpecker le film essaie donc de concilier deux pôles inconciliables : l’effervescence maladive d’un oiseau coloré, la léthargie de personnages incolores, dans un cadre au gamma poussé au maximum : l’eau est turquoise, les arbres sont vert fluo, le soleil nous aveugle. Pas de mise en scène, sinon celle du plus indigent des téléfilms. Scénario convenu dans lequel se rejouent les pires stéréotypes de ce genre de production : le beau-père qui se repent – t ou d, on hésite –, la petite-amie du moment qui est mise à l’épreuve, le fiston qui trouve l’amour en grattant sa guitare et en braillant dans un micro. Reste à savoir à qui est destiné un tel produit dérivé. Probablement au seul marché de la vidéo et aux familles insouciantes qui l’entretiendront dans l’illusion de raviver et de prolonger un souvenir d’enfance, ici foulé au pied.