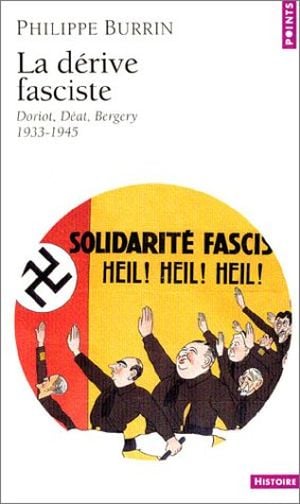

L'historien suisse Philippe Burrin a signé en 1986 une des sommes les plus passionnantes sur le parcours énigmatique de trois hommes assez méconnus du grand public, et qui pourtant sont sans doute des figures absolument importantes de l'histoire politique française par leur passage assez inexplicable à première vue de la gauche de la IIIème République à la collaboration poussée avec le IIIème Reich d'Adolf Hitler. Gaston Bergery du Parti Radical, Marcel Déat de la SFIO (l'actuel Parti Socialiste) et Jacques Doriot du Parti Communiste Français sont des visages intrigants et complexes dont on peine à comprendre la lente dérive qui a été la leur et qui les a menés, à des degrés divers, à devenir ce que la mémoire française considère comme étant le pire de ce qui a existé : des collaborateurs à la solde des occupants. On aurait tort de penser que ces trois hommes furent poussés à la Collaboration par lâcheté, par perversion ("masochisme et homosexualité" disait Jean-Paul Sartre) ou par intérêt. Sans que leurs parcours ne se confondent entièrement, il est clair que ce sont les idées et dans une certaine mesure un idéal qui les poussèrent dans les bras du fascisme. Philippe Burrin ne cède pas à la lecture morale rétrospective de l'Histoire en diabolisant bêtement ses sujets d'étude et fait justice, en un certain sens, à une opinion publique très éloignée, dans les années trente, de ce qu'a imposé après la guerre la mythologie résistantialiste du gaullisme comme une vérité toute faite. Bergery, Déat et Doriot furent largement des hommes de leurs temps, ni plus mauvais ni moins vertueux que leurs semblables, et qui représentent aussi très largement une part importante de ce que furent les Français : des hommes et des femmes traumatisés par la Première Guerre Mondiale, pacifistes et attentistes, fascinés parfois par leurs voisins fascistes et fatigués profondément par les jeux politiciens d'un régime parlementaire complexe. Comme les Français eux mêmes, même ceux les plus enclins à la pensée fasciste, ils ne franchirent en réalité que partiellement la frontière idéologique entre totalitarisme et démocratie. Leur étude est d'autant plus passionnante qu'ils viennent tout trois de la gauche qui a été, quoiqu'on en dise, sous-représentée dans la collaboration "active" avec le nazisme.

La question de l'existence d'un fascisme en France est un débat brulant. Pour beaucoup, le régime de Vichy, bien que rompant avec la démocratie parlementaire, et se dotant de certains traits du fascisme, ne fut qu'un nationalisme traditionnaliste et militariste somme toute se rapprochant davantage d'un Franco ou d'un Salazar que d'un Mussolini ou d'un Hitler. De toute façon, la définition du fascisme elle-même est très difficile à trancher. Né en Italie, ce système qui réunit certaines traditions de pensée de gauche à d'autres de droite, largement appuyé sur l'expérience unanimiste et violente de la Première Guerre Mondiale, financé par les milieux bancaires et bourgeois, utilisé comme milices par un régime cherchant à contenir la révolution communiste, prônant l'abandon de l'individualisme, du pluralisme et du droit au profit de la force et de l'instinct, se fond dans un décorum nouveau avec son chef, ses serments et ses uniformes. Le fascisme italien se distingue du nazisme allemand par la surfocalisation de ce dernier sur la question raciale et eugéniste au détriment d'un corporatisme italien assez teinté de catholicisme. Quelques régimes fascistes de copie sont apparus en Europe de l'Est dans une mécanique de mimétisme en réaction à l'offensive allemande. En tous les cas, certains traits du fascisme sont assez immuables : extension du domaine militaire à la politique, volonté d'expansion, glorification de la force au détriment du droit, unanimisme hostile aux partitions politiques classiques, cérémonies laïques régulières, culte du chef, usage de milices, anticommunisme absolu et alliance avec les milieux financiers de la droite. A-t-il existé en France ? Si c'est le cas, il a été à tout le moins très particulier, à au moins un titre. Contrairement à ses voisins, le fascisme français n'a jamais été belliciste. Sans doute parce que la France fut un vainqueur de la Guerre et qu'elle avait conservé un Empire colossal, la particularité des "fascistes" français est qu'ils refusèrent tous la guerre. De la même façon, alors que tous les fascismes européens s'étaient regroupés dans un parti unique, le paysage politique fasciste français fut sans cesse partagé en une multitude de chapelles politiques distinctes qui ne rompirent jamais vraiment avec leurs idéologiques d'origine. Si la France du début de la IIIème République regorgeait de proto-fascismes dans le proudhonisme ou le boulangisme, rien ne ressemblait vraiment à un "fascisme" dans l'Entre Deux Guerres si ce n'est quelques groupuscules isolés. Ni l'Action Française de Charles Maurras ni le Parti Social Français du Colonel de la Rocque, deux forces de droite les plus proches du fascisme dans leurs inclinations, n'étaient vraiment fascistes. Ce qui fait l'étrangeté de la période est que, même si la gauche fut largement dans ses militants et organisations antifasciste, elle a été traversée à sa marge par des politiciens soutenus par des groupes de pensée particuliers dont les formations politiques ressemblaient vraiment à un fascisme sans avoir l'audience de l'extrême droite française. Le Parti Populaire Français de Jacques Doriot est sans doute celui qui s'avéra le plus proche du Parti Nazi, et l'USR de Marcel Déat ainsi que le frontisme de Gaston Bergery s'en rapprochaient également à bien des égards. Il y eut donc un fascisme venu de la gauche. Entendons nous bien : il ne joua qu'un rôle secondaire dans un régime de Vichy largement de droite. Mais ce dernier s'inscrivait dans l'histoire d'une droite française qui fut relativement perméable au fascisme italien et allemand. En d'autres termes, Doriot, Déat et Bergery furent plus fascistes que Vichy sans réellement exercer de pouvoir politique sous l'Occupation. Ils furent pourtant un rouage capital de l'influence allemande et de la collaboration.

Les trois hommes venaient de milieux très différent et eurent un début de carrière politique tout à fait cohérent avec leurs origines. Gaston Bergery était le fils illégitime d'un banquier allemand et avait passé sa jeunesse dans toutes les villes d'eau européenne. Il fut un élève brillant et polyglotte, assez riche, avocat international en devenir et s'engagea finalement assez logiquement dans le Parti de la gauche le plus bourgeois (bien qu'il était plus urbain et cosmopolite que la plupart de ses semblables) : le Parti Radical. Marcel Déat était un enfant d'instituteurs de la Nièvre et s'engagera à la SFIO qui fut largement un Parti d'instituteurs. Quant à Jacques Doriot, métallurgiste d'origine ouvrière, il était absolument logique qu'il s'engagea dès 1920 au Parti Communiste Français. Avec le recul et le souvenir du Front Populaire, on oublie un peu rapidement que ces partis politiques, bien que "de gauche", n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Le Parti Radical, qui se voulait l'héritier des Lumières, était économiquement à droite et ne rechignait jamais à s'allier avec le centre droit pour gouverner. La SFIO, qui restait un parti révolutionnaire, détestait profondément le radicalisme et fut longtemps divisé sur la question de l'alliance avec les ces derniers, trop bourgeois pour eux. Les expériences électorales communes que furent les Cartels de Gauche de 1924 et de 1932 finirent toutes sur une rupture : la trahison des Radicaux et la raideur des Socialistes. En 1929, les Socialistes furent à l'origine d'un refus catégorique d'alliance. Quant au Parti Communiste Français, il obéissait strictement aux directives de Moscou relayées par l'Internationale Communiste, qui allait rapidement interdire toute alliance avec les autres partis, et gardait une rancune tenace contre les Socialistes après le Congrès de Tours. Si parfois les partis pouvaient se désister les uns pour les autres dans les seconds tours divers, et que certains de leurs militants pouvaient se côtoyer dans les syndicats, il était clair qu'il n'existait pas une gauche unie. Les trois hommes n'avaient donc franchement pas grand chose à se dire.

Leur premier point commun fut une expérience traumatique de la guerre qui forgea chez eux, de manière différente, un pacifisme convaincu. Gaston Bergery s'était engagé volontairement et détesta la guerre. Il disposait d'une trop grande intelligence pour être sensible à la propagande militaire et se forgeait la conviction qu'il fallait régler la guerre par la diplomatie. Comme il parlait anglais, il fut détaché dans l'état major anglais puis fut présent lors de la Conférence de Paix. Il s'opposa vigoureusement à Clémenceau qui prônait une politique d'immense rigueur contre les Allemands et souhaitait le démantèlement du Reich. Il était proche des positions anglo-saxonnes qui préféraient alléger la sanction pour éviter une guerre réplique (et aussi affaiblir la France sur le continent). La solution retenue fut intermédiaire : une Allemagne plus ou moins unie mais des réparations lourdes. Les convictions pacifistes de Bergery le firent rencontrer un ponte du Parti Radical, Edouard Herriot, le futur Maire de Lyon, qui s'en enticha et le fit entrer au Parti pour le conseiller sur les questions internationales. Marcel Déat fut soldat pendant quatre ans et fut heurté par la grande violence des combats. Néanmoins, il raconte dans son journal avoir éprouvé, comme beaucoup d'autres, une sorte de douceur dans l'unanimisme et la fraternité des soldats au delà de leurs clivages sociaux et religieux. Depuis lors, il fut convaincu que tout guerre devait être évitée mais qu'il fallait conserver un état d'esprit d'union, au delà de la classe sociale. Cela allait expliquer que Marcel Déat allait siéger au sein de l'aile droite de la SFIO, celle qui souhaitait s'allier aux Radicaux et ne pas s'enfermer dans la lutte des classes. Quant à Jacques Doriot, il avait été gravement blessé au Chemin des Dames et vit après la Guerre, dans la Méditerranée, le ravage des guerres nationales. Il s'était rapidement engagé chez les Communistes et adoptait la ligne du parti internationaliste : il fallait unifier les communismes européens et éviter la guerre au profit de la Lutte des classes. Ce pacifisme et ce refus du militarisme allait être déterminant et surtout se perpétuerait jusqu'au bout de leurs parcours. La réalité est que cette position fut celle de nombreux Français qui payèrent un tribut extraordinairement lourd dans cette Guerre. Contrairement aux Allemands, la victoire leur évita la rancœur et la volonté de vengeance. Néanmoins, il est compréhensible que les Croix de Feu, associations d'anciens combattants, n'eurent jamais à cœur les campagnes militaires et que finalement, leur chef, le Colonel de la Rocque, n'eut jamais vraiment désiré rompre avec la République (alors que les Nazis liquidèrent la République de Weimar). Aujourd'hui, la mémoire de 1940 nous fait diaboliser l'esprit de Munich et le refus de la Guerre. Néanmoins, le pacifisme était aussi une forme d'humanisme née du traumatisme de la Grande Guerre. Il allait irriguer une partie de la pensée de gauche et même de la droite, notamment Mounier et Challaye. Ce pacifisme de gauche allait rencontrer également un pacifisme de droite qui cherchait l'alliance avec l'Italie fasciste et souhaitait maintenir la paix pour empêcher la propagation du communisme. Ainsi, en 1936, au déclenchement de la Guerre d'Espagne, le pacifisme d'une certaine gauche se ferait l'alliée objective d'une droite nationale préférant l'arrivée au pouvoir de Franco plutôt que l'installation d'un régime allié de l'URSS à la frontière. Il renforcerait aussi la pensée d'un Pierre Laval, républicain de droite, qui répugnait lui aussi à la Guerre et cherchait à séduire Mussolini pour construire une alliance méditerranéenne qui protégerait la France du communisme, du nazisme et des Anglais. L'absence de la réaction de la France à l'expansion allemande était aussi, notamment chez Bergery et Déat, la marque d'une forme de culpabilité : ils estimaient que c'est la violence du Traité de Versailles qui avait placé Hitler au pouvoir (ce qui n'était pas faux). Pour eux, une solution diplomatique permettrait d'éviter la guerre. Certes, ils se trompèrent et d'autres virent plus juste. Néanmoins, les sondages indiquent que les Français étaient massivement sur leur ligne avant le déclenchement de la Guerre, à peu près comme les Britanniques d'ailleurs.

L'autre point commun, peut-être le plus déterminant, est que leur parcours politique allait s'avérer d'abord atypique puis en rupture avec leurs formations d'origine, ce qui provoqua sans doute chez eux une fuite en avant. Deux caractéristiques les rapprochaient : ils souhaitaient tous dépasser les clivages partisans, d'abord à gauche, pour remporter la victoire, puis bientôt à droite. Ils s'opposaient en outre à leurs formations sur ces questions ce qui allait provoquer de graves ruptures. Gaston Bergery allait devenir notamment le chef de cabinet d'Edouard Herriot puis se fâcher à mort avec ce dernier quand le pauvre Herriot allait céder aux pressions de la Banque. Bergery allait devenir le chantre de la lutte contre les forces de l'argent au sein du Parti Radical. Ce dernier était perpétuellement partagé entre l'alliance à droite et l'alliance à gauche. Bergery allait être un des avocats les plus fervents de l'alliance avec la SFIO et fut même, à force, surnommé le "radical bolchevik" par ses pairs en insinuant qu'il souhaitait récupérer l'électorat communiste. Il fut l'un des éléments fondateurs des "Jeunes Radicaux" dont les volontés d'unanimisme préfiguraient une sorte de dépassement des partis politiques assez caractéristique d'un proto-fascisme. Finalement, il rompit avec le Parti Radical quand ce dernier rompit avec la SFIO en 1932. Marcel Déat était quant à lui un anti marxiste influencé par le planisme, qui évoque la pensée d'Henri de Man en Belgique, et par la sociologie de Durkheim. Il ne souhaitait pas la lutte des classes mais mettre en place un vaste corporatisme qui conduirait, par la collaboration entre ouvriers et employeurs, à une forme de paix qui dépasserait les frontières. L'inspiration du corporatisme fasciste italien est troublante même si Déat n'a jamais évoqué une seule seconde l'abandon de la démocratie. Il s'opposait donc à Blum et militait pour une alliance avec les Radicaux. En 1934, il animait une fraction socialiste qui souhaitait soutenir les Radicaux au pouvoir et fut exclu de la SFIO en même temps que le Maire de Bordeaux, Adrien Marquet, après des diatribes enflammées contre la pensée rétrogrades des révolutionnaires socialistes et une insubordination à l'Assemblée. Quant à Jacques Doriot, il fut l'un des plus jeunes responsables communistes et un homme de poids plus qu'important au sein du Bureau Politique. Il accompagnait chaque renversement de doctrine imposée par l'Internationale Communiste. Néanmoins, Doriot, grand orateur, fut vite frustré de ne pas disposer d'un rôle plus important. Des tensions croissantes allaient le mener à des conflits profonds avec les membres de la direction qui lui imposerait des séances d'humiliation publique. Il désobéit régulièrement, sans jamais vraiment être lâché par l'Internationale qui appréciait son talent d'orateur, et se fit même élire, contre l'avis du Bureau, à la Mairie de Saint Denis. Dès 1929, alors que Staline interdisait les alliances avec les socialistes, Doriot plaidait pour une alliance à gauche et la formation d'un front commun. Quand il apprit, en 1934, que Laval allait signer avec l'URSS un pacte diplomatique, il comprit que l'URSS allait autoriser les alliances et voulut prendre de vitesse Maurice Thorez pour devenir Secrétaire Général en réclamant à l'Internationale la révision de la doctrine. Son attitude ne plut guère à l'Internationale qui, à la suite du refus de Doriot de se rendre à Moscou avec Thorez pour une conciliation, fut exclu. Ironie de l'histoire : l'URSS allait autoriser les fronts populaires et dès 1935, les communistes et les socialistes s'allièrent. Thorez resta Secrétaire Générale et Doriot, qui avait pourtant plaidé pour cette solution et était un communiste de longue date, resterait au ban du Parti. Son anticommunisme irrationnel allait commencer à cette période et le rapprocher inexorablement de l'extrême droite la plus radicale.

A partir de là, les trois hommes tentèrent de fonder des mouvements qui prônaient l'union autour de l'antifascisme, ce qui était non sans ironie. Gaston Bergery, qui disposait de nombreux soutiens auprès de la Ligue des Droits de l'Homme, fonda le Front Commun qui deviendrait le Front Social. Son but ? Lutter contre le fascisme et faire l'union à gauche. Marcel Déat quant à lui devint le chantre et la figure centrale du néo socialisme en fondant le Parti Socialiste de France Union Jean-Jaurès. Il plaiderait lui aussi pour une union et chercha jusqu'au bout à jouer un rôle, en fondant l'USR tout en faisant toujours l'apologie du corporatisme et de l'abandon de la lutte des classes. Le Front Populaire, qui signait l'alliance électorale du PCF, de la SFIO et du Parti Radical, allait les prendre de vitesse et les marginaliser en réalisant leur rêve sans eux. Même si Bergery et Déat allaient soutenir le Front Populaire, ils en furent de fait largement exclus. Déat allait réussir à entrer au Gouvernement Sarraut en 1936 en tant que Ministre de l'Air mais il sombra rapidement dans l'oubli. Cette déception poussa Bergery à ouvrir son Parti à certains transfuges issus de la droite tandis que Déat maintiendrait peu ou prou sa position planiste. Bien que Déat ne bougerait relativement que très peu doctrinalement, Bergery fit adopter au frontisme des particularités clairement fascistes. La réalité est que Bergery et Déat allaient formaliser une sorte de constat ambigu : s'il fallait lutter contre le fascisme, il était nécessaire de s'en inspirer pour être efficace, dépasser les clivages infructueux et permettre à la France de se hisser à la hauteur de son rang. Même s'ils dénonçaient fortement les abus du fascisme et encore plus du nazisme, il était clair qu'ils étaient au fond fascinés et séduits par l'unanimisme de ces régimes. Ils ne furent jamais racistes mais de plus en plus persuadés qu'il fallait rendre le pouvoir français plus autoritaire tout en maintenant une tradition de libertés civiles. La dérive était clairement en marche et se renforçait à force de liens dans les mêmes journaux avec des personnalités issues de la droite, voire de l'extrême droite, qui pensaient exactement la même chose, aussi bien sur la question de l'unanimisme que du pacifisme. Pour Jacques Doriot, la dérive fut plus brutale avec la fondation du Parti Populaire Français qui fut d'emblée plus violent. Moins intellectuel, Jacques Doriot souhaitait lutter contre le communisme, dont il était pourtant largement issu, et recruta aussi bien à gauche qu'à droite. Très vite, il bénéficia aussi bien du financement de la Banque Worms que des fascistes italiens. Eloquent et brutal, il fut le premier à installer un véritable culte du chef, un serment de fidélité et une imitation des modes vestimentaires fascistes. Quoiqu'il en soit, il faut largement relativiser le poids des formations de Bergery, Déat et Doriot : s'ils eurent des lecteurs et quelques adhérents, ils restèrent globalement insignifiants électoralement face à leurs partis d'origine dont les électorats ne se détournèrent jamais. Ils s'attirèrent néanmoins la sympathie de la droite et leurs positions se rapprochèrent d'un certain point de vue des Croix de Feu et du grand Parti Social Français du Colonel de la Rocque. Néanmoins, la doctrine de ces hommes ne franchit jamais le Rubicon du fascisme pur et dur. Ils dénonçaient tous Hitler (moins Mussolini) et souhaitaient conserver la démocratie. Pacifiques, anticommunistes et unanimistes, ils ne furent pas pour autant nazis.

A la veille de la Guerre, aucun d'entre eux ne soutenait l'Allemagne. Jacques Doriot fut même extrêmement sévère avec les accords de Munich tout en les soutenant, ce qui provoqua la fuite du PPF de nombreux cadres qui étaient encore plus antiallemands que lui. Déat et Bergery redoutaient la guerre et apportaient leur soutien à la doctrine de Pierre Laval. Ce dernier souhaitait coûte que coûte détacher l'Italie du IIIème Reich pour dissuader Hitler d'attaquer. Tous les trois cherchaient à sauver par la diplomatie la paix. Le Pacte Germano-Soviétique de 1939 allait profondément les perturber en même temps que l'extrême droite. Leur pacifisme et leur anticommunisme entraient en confrontation. Doriot en fut tellement furieux qu'il condamna clairement l'Allemagne pour ce choix. Lors de l'entrée en guerre en septembre 1939, les lobbys pacifistes furent nombreux à faire pression sur le Gouvernement pour trouver une solution diplomatique. Edouard Daladier et Paul Reynaud instrumentalisèrent ces lobbys qui avaient des relais au Parlement pour se faire concurrence, et les renforçaient sans le vouloir. Pierre Laval faisait pression avec ses sénateurs tandis que Bergery et Déat, ainsi que leurs alliés, faisaient pression à l'Assemblée, sans grand succès. La défaite de 1940 allait paradoxalement renforcer ces pacifistes qui composaient une minorité active à Vichy lors du vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Pierre Laval, qui était l'instigateur de la manœuvre, manipula aussi bien Déat que Bergery pour leur faire soutenir le vote en leur faisant croire à un gouvernement d'union nationale avec un Pétain gâteux. Le frontiste allait rédiger la très connue Déclaration Bergery qui était un véritable plaidoyer en défaveur de la IIIème République. Néanmoins, Laval n'allait jamais tenir ses promesses et le premier Gouvernement de Vichy fut en réalité largement à droite et militariste. Bergery comme Déat, toujours largement considérés comme des hommes de gauche, se retrouvèrent cocus aussi bien que Jacques Doriot qui avait fait pression, avec le PPF, pour le vote des pleins pouvoirs. Néanmoins, Laval aurait la sagesse de continuer à manipuler largement les hommes. Bergery allait céder au Régime de Vichy et devenir conseiller du Prince puis Ambassadeur en Turquie. Sa part dans la collaboration en resterait là sans doute en raison de sa vie privée et de son manque de radicalité. Il serait néanmoins un des rouages les plus efficaces pour l'arrivée au pouvoir de Pétain. Enormément de frontistes allaient soutenir Vichy même si une part substantielle d'entre eux iraient à la Résistance. Bergery fut également une source d'inspiration conséquente de nombreux penseurs français.

Néanmoins, Marcel Déat allait aller beaucoup plus loin dans la Collaboration. Vichy allait mettre en place un régime intérieur de Révolution Nationale fondé sur l'Eglise, la famille, les milieux financiers et les militaires. Marcel Déat critiquerait très fortement le caractère réactionnaire du régime, restant un homme politique de la gauche conciliatrice. Il était néanmoins en accord absolu avec la politique de collaboration même s'il estimait qu'elle restait trop timide, ménageait trop les Anglais et ne permettait pas à Hitler d'être convaincu par la volonté de la France d'obtenir une alliance. Paradoxalement, il plaidait aussi pour le retour des anciens Parlementaires et Maires de la IIIème République. Manipulé par Laval qui lui faisait miroiter son entrée au Gouvernement, il fut chargé de la création du Parti Unique (que Pétain ne mettrait en fait jamais en place). Quand Laval fut écarté au profit de Flandin puis de Darlan, Déat prit contact avec l'Ambassade et fut un interlocuteur habituel d'Abetz qui jouait la division entre les courants de collaboration. Il encouragea Marcel Déat à fonder le Rassemblement National Populaire destiné à devenir le Parti Unique de la France. L'objectif fut de créer une sorte de fascisme français et d'obtenir une alliance militaire claire avec l'Allemagne, ce que le Régime de Vichy n'a jamais fait formellement pour éviter de trop s'aliéner les Anglo Saxons. Le RNP, dont Déat était le chef bien peu charismatique, était d'abord le produit d'une alliance avec un ancien cagoulard d'extrême droite Deloncle mais il s'en sépara rapidement. Il fut néanmoins concurrencé à gauche aussi bien par le Parti des Ouvriers et des Paysans Français de Marcel Gitton que par le Parti de son ancien allié Spinasse. Le Parti n'irait pas bien loin. Le retour de Laval au pouvoir ne permettrait à Déat que d'obtenir le poste de Ministre du Travail en 1944 dans une ambiance crépusculaire. Le RNP ne fut jamais un parti important et avait conscience de son caractère de minorité dans l'opinion française. Il fut néanmoins un moyen de pression constant contre Vichy et offrait aussi une justification philosophique au fascisme : Déat avait notamment estimé que le IIIème Reich était l'héritier direct de la Révolution Française, et Hitler un nouveau Napoléon. Beaucoup ont questionné l'attitude irrationnelle de Déat vis-à-vis d'Hitler et notamment sa croyance sincère en l'idée que si la France collaborait, l'Allemagne se montrerait clémente. La fin est moins jolie : Déat se rendrait compte au Gouvernement que ce n'était pas le cas. Alors qu'il était resté à l'abri du racisme, il avait opéré à un tournant franchement totalitaire en 1944 et ce pour se rendre compte de son illusion. Sa vie terminera tristement en Italie sous une fausse identité. Cette gauche conciliatrice et planiste dont il était le héraut, une sorte de Henri de Man français, serait l'un des ressorts les plus féconds de la collaboration.

Et puis il y eut Jacques Doriot, un vrai fasciste authentique dont le PPF allait finir sa course politique dans le fanatisme le plus grossier et l'antisémitisme le plus rance. D'abord sur la réserve, il entra de plein pied dans la Collaboration après la déclaration de guerre de l'Allemagne à l'URSS. Il fut l'un des artisans du corps de Légionnaires Français envoyé en soutien de la Wehrmacht sur le front de l'est. Jacques Doriot, obsédé par sa volonté de vengeance contre le Parti Communiste, porta l'uniforme nazi lui-même et combattit aux côtés des Allemands dans l'Enfer de l'est. Sur le plan intérieur, Doriot réclamait le pouvoir et fustigeait le régime de Vichy pour sa collaboration molle et son attitude ambiguë envers l'URSS et l'Angleterre. Il manœuvra avec une grande finesse avec les services de renseignement militaire allemand pour contrecarrer l'influence de Déat et de Laval, et le PPF fut largement plus dangereux et militant que les autres mouvements parisiens de la collaboration. C'est d'ailleurs pour cela que la Résistance s'en prit bien plus régulièrement à ses hommes qu'à ceux du RNP. Doriot prônait une rupture plus nette avec l'ancien monde et souhaitait faire couler le sang. Il tenta de faire concurrence à la Milice de Darnand et ne cessa de conspirer pour prendre la place de Laval au Gouvernement. Les Allemands eux mêmes durent intervenir pour calmer les esprits et remettre Jacques Doriot à sa place en promettant à Laval que l'hypothèse ne se posait pas. Contrairement à Bergery et à Déat, Jacques Doriot épousa totalement la doctrine nazie, y compris son antisémitisme et inonda de sa doctrine son journal, le Cri du Peuple. Néanmoins, le PPF ne convainquit jamais les foules et n'eut jamais beaucoup d'adhérents ni de sympathisants. Le RNP, lui, certes moins activiste, avait une plus grande audience. La personnalité de Jacques Doriot reste encore trouble et beaucoup analysent la centralité pour lui de la question communiste comme son point d'entrée dans la collaboration la plus effrénée, gommant jusqu'aux frontières nationales. Doriot n'entra jamais au Gouvernement : il fuit avec Pétain à Sigmaringen pour finir tué par un avion clandestin. Le PPF laisse dans l'Histoire la référence d'un homme de gauche frustré capable de la pire des dérives après son exclusion du Parti Communiste dont il ne fut jamais pourtant un véritable déviant. En réalité, sa fascisation fut en partie forcée et son idéologique adaptée pour plaire à l'occupant. Le nom de Doriot est resté celui d'une grande insulte. Il balaye aussi ceux qui l'assimilent à un Parti Communiste qui fut largement présent au sein de la Résistance, et ce bien avant 1941. Doriot est sans doute l'exemple de la collaboration la plus aboutie, et celle qui sera la plus tenace jusqu'à sa mort en Allemagne.