Hui-su vit sous l’emprise d’un mari violent. Quand son amie Eun-su réalise l’enfer qu’elle endure, elle décide de l’aider en se débarrassant de lui. Ce geste déclenche une série d’événements où le silence, la peur et la culpabilité s’enchaînent jusqu’à brouiller la frontière entre victime et coupable.

Pour rappel, en France, ce n’est qu’en 1980 que le viol, qui relevait jusqu’alors de la simple correctionnelle, est enfin jugé aux assises. Ensuite, ce n’est que dans les années 2000 qu’on a pleinement intégré dans la loi le viol conjugal comme violence au sein du couple. Le « Signal for Help » n’est que très rarement utilisé, de la même façon qu’il est souvent difficile pour les victimes de porter plainte (en 2022, moins d’une femme sur cinq déclarait avoir déposé plainte après des violences au sein du couple). En bref, l’Asie n’a donc pas besoin de nos conseils : il s’agit bien d’un thème ô combien universel.

Cette série coréenne a le mérite d’aborder les violences familiales. En Corée, comme en Asie, la famille est priorisée sur l’individu. Même si des lois sont en place, leur application semble inégale. Un récent sondage (The Korean Times) indique que 56 % des répondants ont dit avoir vécu de la violence domestique, mais seuls 13 % ont pensé à contacter la police. La raison principale invoquée est qu’il s’agit d’une affaire familiale. Donc, cette série a déjà en soi le mérite de vouloir fissurer le silence, dans des sociétés où la honte et le paraître étouffent encore la douleur.

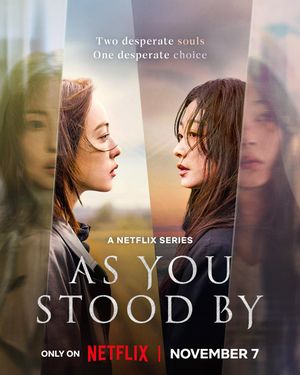

Réalisée par Lee Jeong-lim et écrite par Kim Hyo-jeong, Tu étais là s’inspire du roman japonais Naomi to Kanako de Hideo Okuda. Je ne connais pas le livre, mais je salue le geste d’un homme qui, dès 2010, osait poser un regard critique sur la condition féminine et les violences domestiques dans une société où l’autorité patriarcale l’emporte sur la justice. On pourrait croire, au premier abord, à un Thelma et Louise coréen. Mais Tu étais là ne parle ni de cavale ni de liberté. C’est une autre forme de résistance, plus intérieure, plus étouffée : celle qu’on vit quand on ne peut ni partir ni parler.

La série réussit à condenser assez correctement les grandes étapes de la violence conjugale. Elle ne théorise pas mais elle donne à voir les principaux rouages du mécanisme de domination conjugale. Elle se concentre sur la violence dans sa forme la plus brute : les coups, les cris, les traces. La violence morale reste un peu en arrière-plan, esquissée seulement à travers l’angoisse de Hui-su. On la ressent dans ces gestes répétés, dans ces sons familiers qui deviennent autant d’avertissements, déclenchant chez elle une peur conditionnée, une terreur devenue routine. Le foyer devient prison, chaque pièce un piège. Ce parti pris donne à la série une puissance frontale.

À partir de l’épisode 4, la série bascule dans le thriller. Et c’est là que tout se complique. Le plan échafaudé par Eun-su n’est jamais montré. Certes, on devine qu’il ne se déroulera pas comme prévu, mais justement, dans un thriller, ce sont les détails du plan, les imprévus, les ratés qui font tout l’intérêt. Ici, le scénario s’en désintéresse. La critique sociale, elle aussi, s’efface peu à peu. À partir de l’épisode 6, d’autres zones d’ombre restent sans réponse.

La détective Jin-young, qui aurait pu incarner le déni institutionnel, n’est rien d’autre qu’une sombre arriviste cherchant à assouvir ses ambitions. La seconde moitié est plus confuse et le drame humain s’efface derrière le thriller. Si la mère de Jin-Pyo symbolise le déni familial, curieusement, la justice sort indemne du récit. Le problème vient des individus, pas du système. L’honneur est sauf, celui de la police comme celui de l’État.

Malgré tout, la réalisation reste belle, dynamique. La violence n’est jamais gratuite et la mise en scène conserve une vraie tension. Le suspense tient jusqu’au bout, même quand le scénario se perd. On veut savoir comment tout cela finira, même si l’émotion, elle, s’est un peu dissipée en chemin.

La série semble vouloir refermer la plaie par pudeur ou par convention, mais la reconstruction des victimes, dans la réalité, est bien plus lente, chaotique et douloureuse.

Jeon So-nee et Lee Yoomi livrent des prestations solides. Lee Yoomi, d’une fragilité presque translucide, donne à Hui-su une humanité bouleversante. Jeon So-nee, plus nerveuse, exprime la confusion et la volonté avec intensité. J’ai en revanche eu plus de mal avec Jang Seung-jo, dont le jeu frôle parfois la caricature, à moins que ce ne soit un choix de mise en scène. Mention spéciale à Lee Moo-saeng, dans le rôle de Chen Shaobo : derrière son visage sombre, presque inquiétant, se cache une humanité silencieuse et bienveillante. L’acteur, tout en retenue, déjoue les apparences et casse les codes habituels du thriller.

Alors, que cherche Tu étais là ? À dénoncer la violence conjugale ou à construire un suspense efficace ? Peut-être un peu des deux. Après s’être un peu égarée, elle retrouve in extremis son propos.

En conclusion, j’aurais aimé mettre un beau 9 à cette série, qui a le mérite de planter le décor sur un sujet rarement exploré. Elle reste prenante, malgré tout, bien interprétée et sincère. Je mets un petit 8 là où probablement j'aurais mis 7, car Netflix aurait dû viser plus haut, d’autant qu’elle en a les moyens.