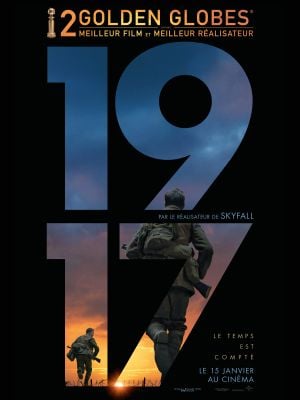

Qui est le film ?

Avec 1917, Sam Mendes revient à une forme de cinéma total : celle où la technique, la dramaturgie et la conscience morale se confondent. Ce n’est pas un film sur la guerre, mais dans la guerre - au ras du sol, à hauteur d’homme, dans la fatigue du pas. Le récit tient en un fil : deux jeunes soldats chargés de transmettre un message qui pourrait sauver des centaines de vies. Ce prétexte narratif, minimal, devient le socle d’une expérience de cinéma. Sous l’illusion technique du plan-séquence, le film reconstruit la subjectivité du messager : la course, le doute, la fatigue et les décisions.

Que cherche-t-il à dire ?

Envoyer deux jeunes hommes porter un message devient prétexte pour sonder la manière dont le temps se contracte et s’étire sous pression. Mendes ne s’intéresse pas au grand théâtre des stratégies militaires mais au travail intime et morcelé de la survie, l’héroïsme banal.

Par quels moyens ?

L’illusion d’un plan-séquence continu institue une économie de tension : sans coupe, il n’y a pas d’oubli possible, pas de respiration artificielle. Nous ne pouvons ni détourner le regard ni accélérer la durée. La guerre devient un présent sans issue, où le spectateur partage la contrainte du soldat. Mais attention : Mendes n’est pas le seul auteur de l’effet. Roger Deakins et le montage invisible (les raccords cachés, la chorégraphie des déplacements) font exister cette continuité. Le procédé transforme le temps cinématographique en temps vécu, rendant chaque obstacle (un fil barbelé, une rivière, une maison en ruine) significatif.

La photographie de Deakins travaille la frontière entre beauté picturale et documentaire. Les palettes oscillent : ocres et bruns des tranchées, verts fanés des plaines, noirs d’encre des ruines. La lumière naturelle est sculptée pour donner au paysage une présence tactile. Deakins compose des cadres tableaux où la géographie devient épreuve : un village désert, un champ ravagé, une ligne d’horizon basse qui écrase les corps. La caméra, souvent sur l’épaule, devient extension du pas ; parfois elle s’élargit pour offrir une respiration panoramique mais toujours au service de l’épreuve temporelle.

Le son est un capital d’immédiateté: pas dans la surenchère, mais dans l’accumulation (boue qui colle, souffle haletant, frottement des uniformes, avions dans le ciel, explosions lointaines). La musique (Thomas Newman) intervient en ponctuation, rarement pour lisser : elle crée des nappes émotives qui soutiennent la tension quand le silence devient trop nu.

Le suspense de 1917 n’est pas lié à la grande stratégie mais à l’imprévisible local : un passage inondé, un avion qui s'écrase, une rue occupée. Mendes opère par série d’obstacles qui semblent banals mais qui menacent la mission entière. La dramaturgie se construit comme une partition de haltes et de reprises. C’est une dramaturgie de l’entretien de l’espoir malgré tout.

Schofield et Blake (ou leurs équivalents narratifs) sont des jeunes anonymes, pas des figures mythiques. Leur anonymat réhabilite l’anonymat le sacrifice ordinaire. L’héroïsme ici est modeste, fait d’obstination, non de gestes grandiloquents. Le film refuse la glorification militaire flamboyante et choisit la dignité des corps simples.

La mission donne au film sa loi tragique : la course contre la montre. Mais Mendes joue subtilement avec la fatalité : la simulation du plan-séquence augmente la sensation d’inéluctabilité (tout paraît dépendre du prochain pas) et pourtant le film ouvre des fenêtres d’imprévu et de grâce (l’enfant dans la maison, la femme dans la cave).

Où me situer ?

Je vois dans 1917 un film fascinant et paradoxal. Fascinant par sa rigueur formelle, par son ambition, par la puissance avec laquelle il restitue la guerre comme expérience du présent. Paradoxal, car cette perfection technique court parfois le risque de la distance : la beauté de l’image menace d’absorber la douleur qu’elle montre. Pourtant, le film trouve son équilibre dans l’attention. Mendes ne cherche pas à choquer ni à édifier, mais à maintenir le regard ouvert. Ce que je trouve moins convaincant, c’est la relative neutralité politique du film : son refus de nommer les responsables, de replacer cette traversée dans une Histoire plus vaste. Mais c’est peut-être ce retrait qui lui donne sa force : il fait du soldat, et non de la guerre, le centre du monde.

Quelle lecture en tirer ?

Au fond, 1917 ne se contente pas de raconter une mission périlleuse : il interroge ce que signifie agir, transmettre, regarder. La responsabilité du soldat devient celle du témoin, du passeur, du survivant. Celle du spectateur, immergé dans le plan-séquence, est de ne pas détourner le regard, de ressentir sans se réfugier dans le confort de la fiction. Et celle du cinéaste, enfin, est de rendre visible l’invisible, de faire mémoire sans esthétiser la mort, de porter le poids du récit avec justesse.